朝のひとときに流れる物語は、私たちの一日を少しやさしく彩ってくれます。

2025年10月スタートのNHK連続テレビ小説『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台にした小さな物語。

ヒロイン・松野トキは、怪談をこよなく愛する少女。

彼女が出会うのは、異国からやってきた教師・ヘブン。

言葉も文化も違う二人が、怪談を通して心を重ねていく姿は、まるで時代を越えて伝わる温かな灯りのようです。

本記事では、

物語の流れと、その背景にある“小泉八雲夫妻の記憶”を丁寧にたどっていきます。

放送前にあらすじを知っておくことで、物語をより深く、やさしい気持ちで楽しむことができるでしょう。

この記事を読むとわかること

- 2025年10月スタートの朝ドラ『ばけばけ』のあらすじと物語の基本情報

- 主人公・松野トキの人物像と“声なき想い”を代弁する役割

- 小泉八雲をモデルにした外国人教師・ヘブンとの出会いと関係性

- 松野家・雨清水家という二つの家族が映す“伝統と格式”の重み

- 地域の人々や友人との交流から浮かび上がる“もうひとつの家族”像

- 「ばけ ばけ あらすじ」「朝ドラ ばけ ばけ あらすじ」など検索ニーズを満たす情報整理

1. 朝ドラ『ばけばけ』の基本情報と放送概要

| サマリー |

|---|

| 『ばけばけ』は2025年10月から放送されるNHK連続テレビ小説。舞台は明治時代の松江。没落士族の娘・松野トキが、外国人教師ヘブンとの出会いを通じて“声にならなかった想い”をすくい上げていく。脚本はふじきみつ彦、主演は髙石あかり。小泉八雲とその妻セツをモチーフにした物語で、異文化交流や怪談を題材に描かれる朝ドラらしいヒューマンドラマ。 |

朝の時間をほんの少しあたたかくしてくれる──そんな物語が、またひとつ始まろうとしています。

NHKの連続テレビ小説『ばけばけ』は、2025年10月からの放送。

明治時代の松江を舞台に、ひとりの少女と異国の教師が出会うことで紡がれる、静かでやさしい人間模様が描かれます。

・放送開始日と制作スタッフ

『ばけばけ』の放送は2025年9月29日(月)スタート。

脚本を担当するのは、数々のドラマや舞台で評価されてきたふじきみつ彦さんです。

「名もなき人々の声をすくいあげる」というテーマを大切に、物語が描かれていくと語られています。

制作はNHK大阪放送局。これまで多くの人気朝ドラを生み出してきた実績あるチームが携わります。

・作品タイトル『ばけばけ』に込められた意味

一度耳にしたら忘れられないユニークなタイトル──『ばけばけ』。

この言葉には「化ける」だけでなく、“本当の姿を現す”という意味が込められています。

登場人物たちがそれぞれの立場や制約の中で声を上げられなかった時代。

その“声なき想い”が、物語のなかで姿を現していく……そんな願いが、このタイトルには込められているのです。

・物語の舞台となる明治時代の松江

舞台となるのは、島根県松江市。

城下町としての格式を残しながら、文明開化の波が押し寄せる時代。

和と洋が入り混じるこの街は、まさに物語のテーマである「異文化の交わり」を象徴しています。

宍道湖の静かな水面や、松江城の姿、町家の風景──

そのどれもが、トキとヘブンの心の揺れを映し出す“背景の登場人物”といえるでしょう。

こうして始まる『ばけばけ』。

それは、ただの歴史ドラマではありません。

誰にも語られなかった想いを拾い上げ、そっと寄り添う物語。

朝の時間を少しやさしくしてくれる、そんな作品になりそうです。

2. ヒロイン松野トキの人物像と成長

| サマリー |

|---|

| 松野トキは、没落士族の娘でありながら“怪談”を心の拠りどころとする少女。言葉にできない想いをそっと抱え込み、人の心の機微に敏感な存在として描かれる。彼女の成長は、家族との関係や時代の制約、そして異文化との出会いの中で少しずつ形を変えていく。主演の髙石あかりが、透明感と芯のある演技で“声なき者の代弁者”を体現する。 |

『ばけばけ』の中心にいるのは、ひとりの少女──松野トキです。

士族の家に生まれながら、時代の流れに押され、暮らしは決して楽ではありません。

それでも彼女の目は、いつも人の心に向けられていました。

表情の裏に隠された気持ち、言葉にできなかった想い。

そうした“声にならない心”に耳を澄ます姿が、彼女の大きな特徴です。

・怪談を愛する少女としての素顔

トキの心を支えていたのは、怪談でした。

それは恐怖を楽しむための娯楽ではなく、語られなかった人の想いを受け止める物語。

誰かの悲しみ、後悔、伝えられなかった愛情──

怪談を通して、彼女はそうした“名もなき声”とつながろうとするのです。

だからこそ、怪談好きという一面は、彼女の心の優しさを映す鏡でもあります。

・家族との関係が与える影響

松野家には、父の厳しさ、母の静かな忍耐、祖父の誇りと頑なさがありました。

その中でトキは、「家の名に縛られる生き方」と「自分の心に従う生き方」の狭間で揺れ動きます。

時に家族からの期待が重くのしかかり、声をあげられない場面もあります。

でもその沈黙の時間こそが、彼女に“言葉にならない想い”を見つめる力を与えていくのです。

・声にならない想いを代弁する存在

トキは、誰かを助けるヒーローではありません。

むしろ、小さくて弱いものに寄り添う存在です。

彼女自身もまた、社会の中では“声を持たない人間”のひとり。

だからこそ、彼女は同じように声をあげられなかった人々に心を重ね、

その想いを代弁するように物語を紡いでいくのです。

演じる髙石あかりさんは、そんなトキの繊細さを透明感あふれる演技で表現しています。

声を張り上げるのではなく、表情や沈黙の間で心を語る。

その演技はまるで、画面を通して観ている私たちの心にもそっと手を置いてくれるようです。

松野トキは、“変わる”のではなく、“もともと持っていた優しさに気づいていく”存在。

彼女の成長の物語は、私たちの心の奥にある小さな声を思い出させてくれるのです。

3. 異文化の象徴・ヘブンとの出会い

| サマリー |

|---|

| ヘブンは異国から松江へやってきた英語教師で、モデルは小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)。彼の存在は“異文化そのもの”を象徴しており、松野トキとの交流を通じて物語の核心が描かれる。オーディションで選ばれたトミー・バストウが演じ、文化や言葉の壁を越えた心のつながりが見どころとなる。 |

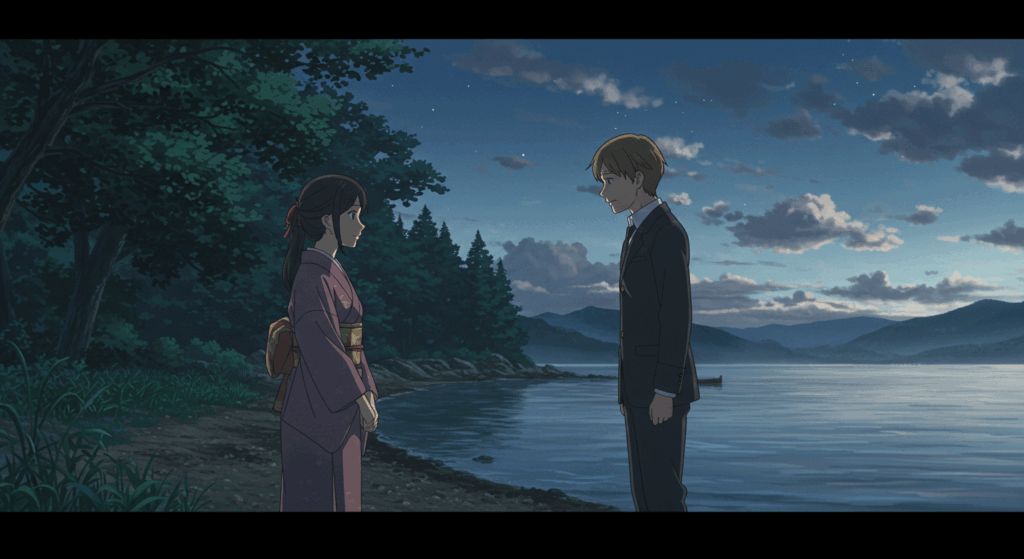

松江の町に、新しい風が吹き込まれます。

それは、異国からやってきたひとりの英語教師──ヘブンの存在です。

彼は、文化も言葉も背景も違う“異文化そのもの”を象徴する人物。

そして、ヒロイン・トキの人生を大きく揺さぶる出会いとなります。

・モデルとなった小泉八雲について

ヘブンのモデルは、怪談作家として知られる小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)。

彼は異国の地・日本で暮らし、松江で妻セツと出会いました。

彼が書き残した『怪談』には、単なる恐怖ではなく、

「声なき人々の想い」が丁寧に記されています。

『ばけばけ』は、そんな小泉八雲夫妻の記憶を再構築するように描かれるのです。

・1767人から選ばれたキャスティングの背景

ヘブン役を務めるのは、イギリス出身の俳優トミー・バストウさん。

1,767人の応募者の中から選ばれたこと自体が、この役に込められた意味を物語っています。

日本語での演技、そして異文化の空気感を纏った存在感。

まさに“異国から来た教師”という役にふさわしい俳優です。

彼の佇まいは、トキにとって“未知の世界”そのもの。

違いを恐れるのではなく、理解しようとするまなざし。

それは観ている私たちにとっても、「異文化との出会いは、恐れではなく学び」だと気づかせてくれるものです。

・文化を超えた絆が示す物語のテーマ

トキとヘブンを結びつけるのは、意外にも怪談でした。

“恐怖”を分かち合うことは、心の奥にある弱さや痛みに触れること。

だからこそ、怪談はふたりをつなぐ架け橋となります。

文化や言葉の違いを超えて、「人の想いは共感できる」というテーマが浮かび上がっていくのです。

トキにとってヘブンとの出会いは、

家や社会に縛られていた自分を解き放ち、“本当の自分に出会う”ためのきっかけとなります。

そしてその姿は、私たち自身に「大切な出会いはいつも心を変えてくれる」とそっと教えてくれるのです。

📢朝ドラ「ばけばけ」予告映像を解禁

撮影中の「ばけばけ」の映像をお届けします。

どんな物語なのか、楽しみにお待ちください!#ばけばけ#髙石あかり #トミー・バストウ #吉沢亮 pic.twitter.com/dkOwtkQuEd— 朝ドラ「ばけばけ」公式|9月29日(月)放送開始 (@asadora_bk_nhk) July 4, 2025

4. 松野家に受け継がれる“家”の重み

| サマリー(本文の要点) |

|---|

| ・松野家は士族の誇りを背負いながらも、没落という現実に揺れている。 ・父の責任感、母の献身、祖父の誇りが、トキの心に複雑な影を落とす。 ・「家の名を守る」ことは支えでありながら、時に自由を奪う束縛にもなる。 ・トキはその狭間で揺れながらも、受け継ぐものと手放すものを選び直し、自分らしい生き方を模索していく。 |

・父・母・祖父それぞれの役割

松野家には、それぞれの“家を守るかたち”がありました。

父・司之助は、責任感の強さゆえに言葉が厳しくなる人。

夕餉の席で眉間に皺を寄せ、家の未来を案じるその姿は、時代に取り残されまいとする必死さの表れでもあります。

母・フミは、静かな献身の人。湯気立つ味噌汁を運びながら、家族一人ひとりの表情を見つめる眼差しには、言葉以上のやさしさが宿っていました。

そして祖父・勘右衛門は、家の格式を守ろうとする柱のような存在。凛と背筋を伸ばし、少ない言葉で家の重みを語ります。

けれど夜更けに灯りの下で煙草をくゆらす背中には、時代の変化に取り残される孤独が滲んでいました。

・没落士族の誇りと葛藤

松野家の座敷には、色あせた家紋の掛け軸や、もう抜かれることのない刀が飾られています。

それはかつての誇りを示すと同時に、過ぎ去った時代の影でもあります。

暮らしは苦しく、米びつの底が見え始めても、「士族の家だから」と見栄を張らなければならない。

その矛盾が家族を縛り、心を擦り減らしていきます。

「誇りと生きること」──その二つの狭間で揺れるのが松野家の日常でした。

・トキに影響を与える家族の価値観

そんな家の空気の中で育った松野トキは、人の心の奥に潜む声に敏感な少女となりました。

祖父の規律からは凛とした強さを、父の不器用な背中からは責任を背負う姿を、母の沈黙からは静かなやさしさを学びます。

けれど同時に、家の重さに押しつぶされそうになる息苦しさも感じていたのです。

だからこそトキは、与えられた価値観をそのまま受け入れるのではなく、受け継ぐものと手放すものを選び直そうとします。

その姿は、“自分の人生をどう生きるか”を探すすべての人に重なって見えるのではないでしょうか。

松野家は、誇りと束縛、愛情と沈黙が折り重なる場所。

トキの物語は、この家のなかで育まれた矛盾や温もりとともに始まっていくのです。

関連記事:松江という舞台が映す“和と洋の交差点”とは

関連記事:小泉八雲とセツ――モデルの記憶をたどる

5. 雨清水家の存在と“格式”の象徴

| サマリー(本文の要点) |

|---|

| ・雨清水家は「完璧さ」を追い求めることで、心を縛られていく家族。 ・當主・傳と妻タエは、品格と規範を体現する存在として描かれる。 ・三之丞はその枠組みの中で揺れ、トキとの出会いをきっかけに変化していく。 ・“正しさ”を重んじる一方で、その裏に潜む孤独や不安が物語を深くする。 |

・堤真一×北川景子が演じる夫婦像

雨清水家の中心にいるのは、當主の傳(堤真一)と妻のタエ(北川景子)。

傳は、背筋を正しく伸ばし、一言一言を慎重に選ぶ人。

その佇まいからは、「家の名を守るのが使命」という揺るぎない意思が伝わります。

けれど、深夜に書斎の灯りの下でひとり帳簿を見つめる姿には、時代の流れに置いていかれる不安がにじみます。

タエは、常に穏やかな笑みを浮かべ、柔らかく人と接する女性。

しかしその笑顔は、感情を奥に閉じ込めてきた静かな強さの裏返しでもありました。

茶道の手ほどきをする手元の美しさの中に、「間違えてはいけない」という緊張感が宿っています。

二人が体現するのは、格式ある家の美しさと、その裏に潜む脆さなのです。

・板垣李光人が演じる三之丞の心の揺れ

傳とタエの三男、三之丞(板垣李光人)は、感受性の強い青年。

兄たちが規範通りの道を歩む一方で、彼は息苦しさを覚えていました。

障子の隙間から差し込む光をぼんやり見つめ、「この道しかないのだろうか」と心で問い続ける。

そんな繊細な姿が描かれます。

やがて三之丞はトキと出会い、初めて「違う在り方」に触れます。

正しさに縛られた日々から、「自分らしく生きる選択」を考えるようになる。

板垣さんの静かな眼差しと揺れる声色は、その心の変化を丁寧に映し出しています。

・“正しさ”の中で見失われる自由

雨清水家では、“正しく在ること”が何より重んじられます。

食卓の並び方、言葉遣い、所作──すべてが規範に則り、美しく整えられています。

その完璧さは一見眩しくもありますが、自由な心を閉じ込める檻でもありました。

トキの目を通して描かれるのは、その美しさと痛みの両方。

家を守ろうとする愛情と、それに押しつぶされる心。

その矛盾こそが、物語に深みを与えています。

雨清水家は、「理想的な家」のように見えながら、実は心の葛藤を抱える場所。

そこに生まれる温度差や寂しさを、ドラマは丁寧にすくい上げていきます。

そしてトキとの交流は、彼らにとっても“変わるきっかけ”となっていくのです。

関連記事:格式に縛られた家族の物語を読み解く

関連記事:三之丞とトキ──心の自由を求める対話

6. もうひとつの“家族”──友人・教師・地域の人々

| サマリー(本文の要点) |

|---|

| ・松野家や雨清水家だけでなく、地域や友人たちも物語を形づくる大切な存在。 ・学校の教師や教え子との交流が、トキの視野を広げていく。 ・女中仲間や町の人々との絆が、彼女の心に「支え合う強さ」を芽生えさせる。 ・怪談は、地域の人々の記憶を紡ぐ“もうひとつの家族の物語”として描かれる。 |

・教え子との交流と成長の対話

トキが暮らす松江には、さまざまな背景を持つ子どもたちがいました。

彼女が寄り添うことで、子どもたちは自分の心を安心して言葉にできるようになります。

例えば、作文に「父を恨んでいる」と書いてしまった少年に、トキは叱ることなく静かに耳を傾ける。

そのまなざしは、「あなたの想いはここにあっていい」と伝えるような、やわらかな温かさを帯びていました。

そうした時間は、子どもたちにとってだけでなく、トキ自身にとっても成長の対話となっていくのです。

・女中仲間が描く女性の連帯

異国の家で働く女中仲間との関係も、トキの大切な居場所。

日々の労を分け合い、失敗すれば笑い飛ばし合い、ときに愚痴をこぼし合う。

囲炉裏端で湯気の立つ茶碗を回し飲みしながら交わされる小さな会話の数々が、“もうひとつの家族”を形づくります。

彼女たちの存在は、格式に縛られる家とは対照的に、「一緒に笑い合うことで生まれるつながり」を示しています。

・怪談を通じて受け継がれる記憶

そして、地域の人々が集まって語り継ぐ怪談。

それは恐怖の物語ではなく、亡くなった人の想いを残すための語りでもあります。

祭りの夜、焚き火を囲みながら誰かがそっと語り出す声。

その言葉に耳を澄ませると、過去の出来事や名もなき人々の記憶が蘇り、

そこにいる全員がひとつの“家族”のように心を寄せ合います。

怪談は、地域に生きる人々を繋ぐ糸であり、トキの人生にとっても大切な宝物となっていくのです。

本当の家族だけではなく、心を交わした人々がつくるもうひとつの家族。

『ばけばけ』は、その温もりを丁寧に描き出し、

観ている私たちにも「つながりのやさしさ」を思い出させてくれるのです。

📢朝ドラ「ばけばけ」予告映像を解禁

撮影中の「ばけばけ」の映像をお届けします。

どんな物語なのか、楽しみにお待ちください!#ばけばけ#髙石あかり #トミー・バストウ #吉沢亮 pic.twitter.com/dkOwtkQuEd— 朝ドラ「ばけばけ」公式|9月29日(月)放送開始 (@asadora_bk_nhk) July 4, 2025

本記事まとめ:『ばけばけ』のあらすじを知り、物語をもっと身近に

| サマリー(本文の要点) |

|---|

| ・朝ドラ『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に“声なき想い”を描く物語。 ・ヒロイン松野トキは、怪談を愛し、人の心の奥にある声を受け止める少女。 ・異国から来た教師・ヘブンとの出会いは、文化を超えた絆を紡ぐ。 ・松野家と雨清水家という二つの家族は、誇りと束縛の狭間で揺れる。 ・地域の人々や友人たちは、トキに“もうひとつの家族”としての温もりを与える。 ・この物語を知ることで、放送開始をより深く楽しめる準備が整う。 |

朝ドラ『ばけばけ』は、明治という時代を背景にしながらも、そこに描かれる心の揺れや絆はとても普遍的です。

松野トキのまなざしを通して、「家族の形」や「つながりの意味」を、そっと問いかけてくれるでしょう。

放送が始まるその日、朝の時間に寄り添うこの物語が、私たちの日常をやさしく包み込んでくれるはずです。

関連記事:『ばけばけ』キャストと相関図の詳しい解説はこちら

関連記事:小泉八雲夫妻が物語に与えた影響を読み解く

この記事のまとめ

- 朝ドラ『ばけばけ』は、明治の松江を舞台に“声なき想い”を描く物語

- ヒロイン松野トキは、怪談を通じて人の心に寄り添う少女

- 異国から来た教師・ヘブンとの出会いが、文化を超えた絆を紡ぐ

- 松野家と雨清水家という二つの家族が、誇りと束縛の狭間で揺れる

- 地域の人々や友人たちが、トキに“もうひとつの家族”を与える

- あらすじを知ることで放送をより深く楽しむ準備ができる

物語の余韻にそっと寄り添いながら、もっと知りたい気持ちが芽生えたら…

ここから、関連する記事にもやさしく触れてみてくださいね。

公式情報はこちらからどうぞ(新しいタブで開きます):

コメント