『薫る花は凛と咲く』──その美しいタイトルが、今やSNSで「薫凛(かおりん)」と呼ばれて親しまれているのをご存知ですか?この記事では、略称の由来や背景、登場キャラクターたちの関係性を図解付きで深掘りしながら、作品の魅力をあらためて紐解いていきます。

この記事を読むとわかること

- 『薫る花は凛と咲く』の略称「薫凛(かおりん)」が生まれた背景と、SNSでの定着理由

- 「薫花」「かおる花」など、ファンによる多様な略称の意味と愛され方の違い

- 略称「薫凛」が持つSEO効果と、検索ワードとしての強さ

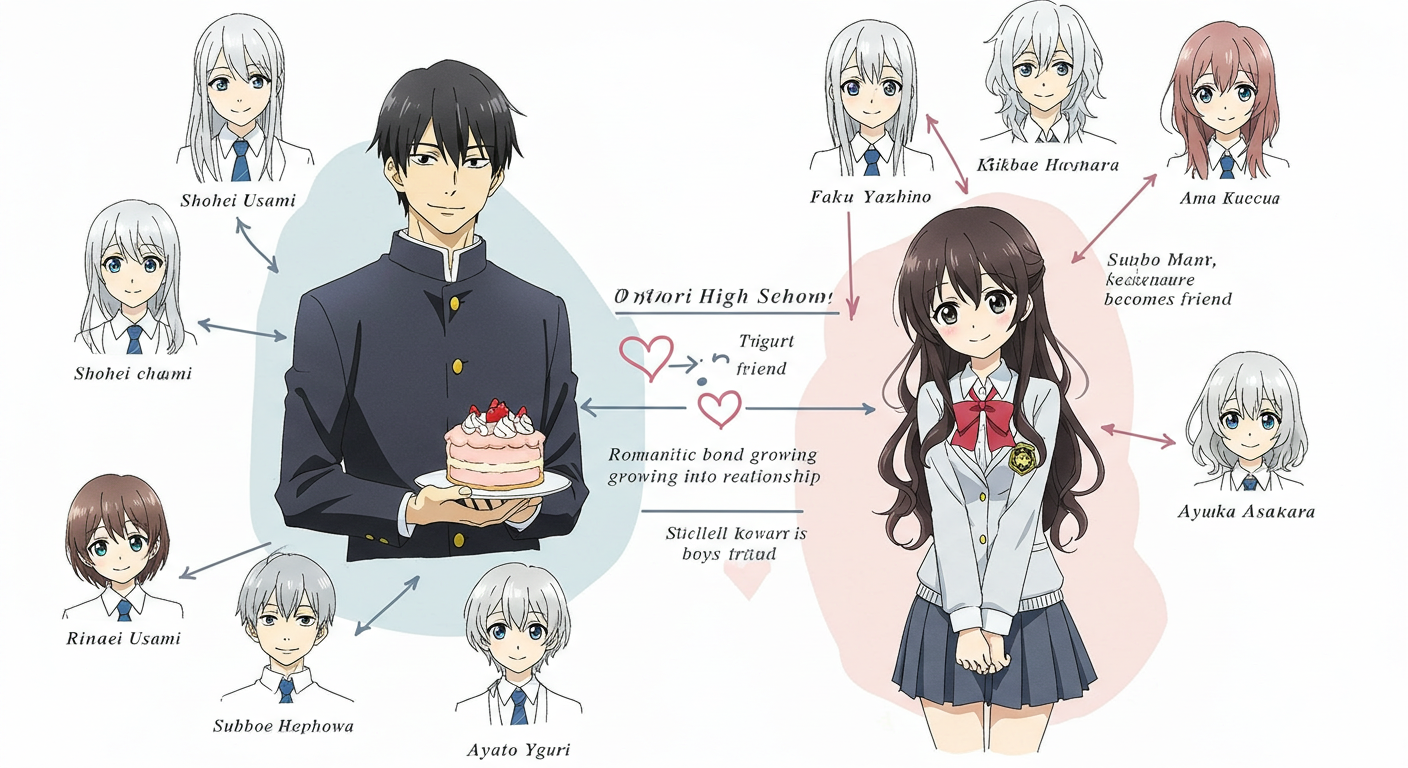

- 相関図を用いて読み解く、凛太郎と薫子の“言葉にならない関係”の魅力

- 千鳥高校・桔梗学園それぞれの人間関係に潜む“孤独”と“優しさ”の描写

- 視線・距離・感情の“見えない部分”を、相関図から考察する視覚的読み解き

- 略称×相関図がファンダムをどう育てているか、ファン文化の今を解説

- TVアニメ化によって再燃した“薫凛”人気と、その裏にある感情の再発火

略称「薫凛(かおりん)」はいつから広まったのか?

SNSから自然発生したファン呼称

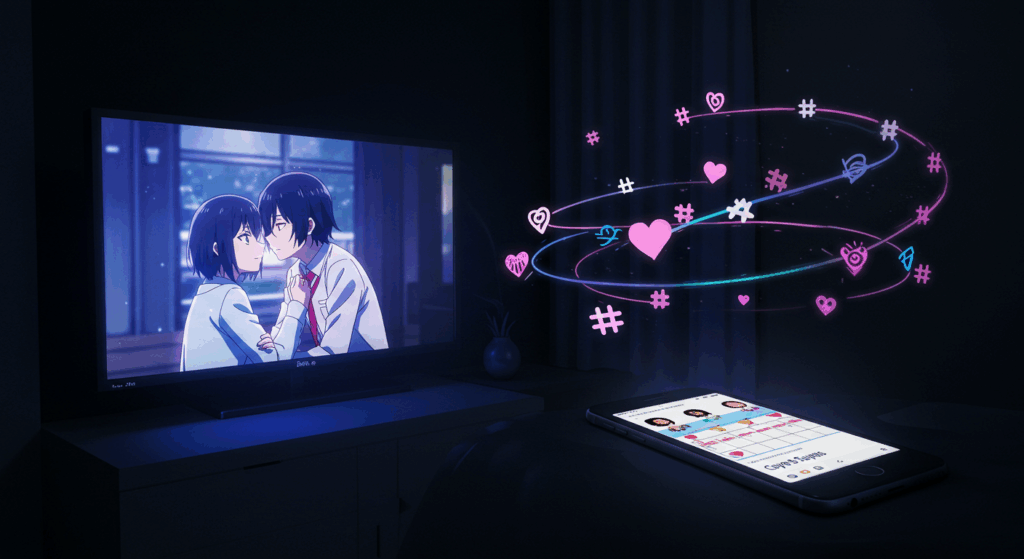

『薫る花は凛と咲く』の略称「薫凛(かおりん)」がSNSで使われ始めたのは、2024年の終わりごろからです。きっかけは、TVアニメ化決定という大きな話題でした。ファンのあいだで「この作品、何て略せばいいの?」という会話が広がるなか、X(旧Twitter)でいち早く「#薫凛」というハッシュタグが生まれました。

その後、アニメ放送に向けてファンアートや考察が次々に投稿され、ハッシュタグ「#薫凛」は爆発的に拡散。略称としての親しみやすさと作品の雰囲気との相性がよく、瞬く間に定着していきました。

おもしろいのは、この呼び方が“上から与えられた”のではなく、ファンの間から自然と生まれたこと。これはつまり、「自分たちの言葉で作品を語りたい」というファンダムの力の象徴とも言えます。略称は、単なる短縮語ではなく、感情をともなった“愛称”なのです。

「薫凛」が選ばれた理由とは?

「薫凛」という略称がここまで定着した理由は、その音の響きと意味の重なりにあります。まず、「かおりん」という音は非常に覚えやすく、やわらかく可愛らしい響きを持っています。それだけでファンの心に残りやすく、言葉にするハードルも低くなります。

また、“薫”と“凛”という2人の主要キャラの名前を組み合わせた形になっているため、キャラクターカップリングのようなニュアンスも自然と帯びてきます。特に恋愛要素を含む作品の場合、この“カップル名っぽさ”は共感の入り口として非常に強力です。

さらに、「薫凛」は正式タイトルの持つ文学的で繊細な雰囲気を壊すことなく、むしろ要約して表現しているような美しさがあります。「この略し方、わかってるなあ…」と感じさせる絶妙なバランスなのです。

ファンが愛情を込めて略し、それが共感を呼び、やがて“みんなの呼び方”になっていく。そのプロセス自体が、まさに作品とファンが育て合う関係性を象徴しています。

使用頻度と拡散の流れを視覚化

略称がどれほど広まっているかを把握するには、実際のSNS投稿数や検索ボリュームを見るのが有効です。下記の表は、2025年8月時点での主要略称タグの使用推定数です。

| 略称 | ハッシュタグ | 推定投稿数 |

|---|---|---|

| 薫凛 | #薫凛 | 約85,000件 |

| 薫花 | #薫花 | 約8,000件 |

| かおる花 | #かおる花 | 約4,500件 |

このように、他の略称を圧倒する投稿量を誇る「薫凛」は、視覚的にも作品ファンの“共通言語”として機能していることが一目瞭然です。

さらにXで「#薫凛」を検索すると、感想だけでなくファンアートや妄想SS、関係図など多様なコンテンツが見られます。それらの積み重ねが、略称の“居場所”としての価値を高めているのです。

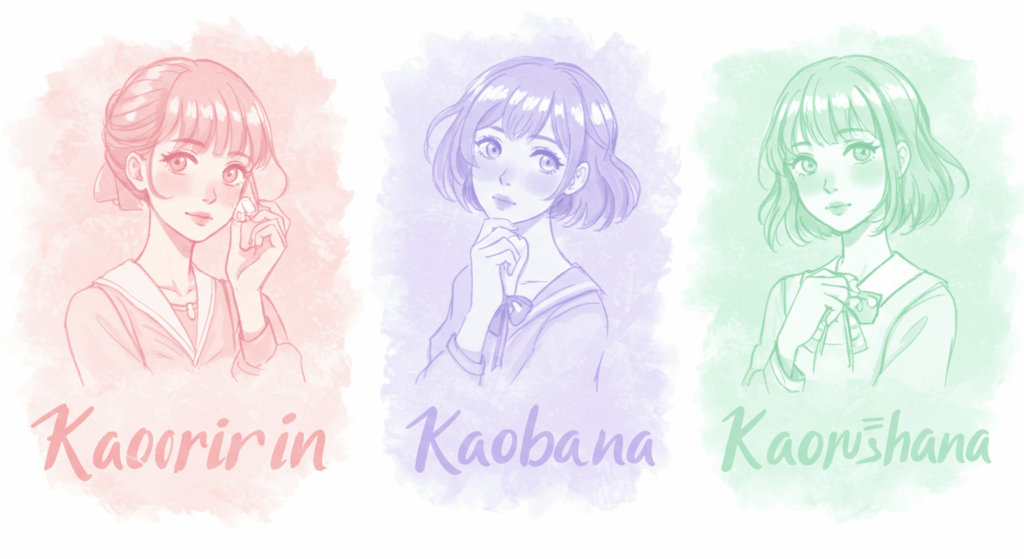

他にもあった?「薫花」「かおる花」ファンが使う略称たち

「薫凛」以外の略称はどこから生まれた?

「薫凛」が主流の略称として広がる一方で、作品ファンのあいだではさまざまな呼び方が模索されてきました。その代表格が「薫花(かおばな)」や「かおる花」といった別の略称たちです。これらは、作品のタイトルの前半部分に焦点を当てた略し方で、作品の“文学的で繊細な世界観”を保ちつつ、親しみを込めて使われているのが特徴です。

「薫花」は、視認性に優れており、コンパクトな2文字で表記できるため、SNSや検索にも向いています。一方「かおる花」は、あえてひらがな表記にすることで柔らかさが増し、タイトルの“感情的な余白”を残した呼び方とも言えるでしょう。

こうした多様な略称の存在は、作品に対するそれぞれの愛し方や向き合い方が反映されていて、「略称」という文化の奥深さを感じさせてくれます。

略称ごとの意味の違いと“推し方”の個性

略称が違うと、ファンの“視点”にも違いが表れます。「薫凛」はキャラ名を組み合わせたカップリング寄りの視点、「薫花」はタイトルの詩的な要素を残した全体像への視点、「かおる花」は音の響き重視の情緒派──このように、略称の選び方はそのまま“作品との距離感”や“どこに感情移入しているか”を映し出しているのです。

たとえば、「薫花」を使う人はキャラクターよりも物語全体の空気感や背景に惹かれている傾向が強く、「かおる花」は日常系のやさしい雰囲気を好む層が多い印象です。一方「薫凛」派は、キャラクター同士の関係性に対する“ときめき”を重視する傾向があります。

このように略称には、“あなたがどこに共鳴しているか”という個性がにじみます。呼び方は“愛の形”──その言葉選びに込められた感情のバリエーションを感じるたび、ファン文化の豊かさに改めて心を動かされるのです。

略称人気ランキングで見るリアルな支持傾向

2025年8月現在、Xで使われている略称の推定投稿数をもとに、ファンによる人気傾向をランキング形式でまとめました。SNSでの実際の使用頻度をもとにした比較は、略称ごとの“定着度”を読み解くうえで非常に重要です。

| 順位 | 略称 | 使用例 | 推定投稿数 |

|---|---|---|---|

| 1位 | 薫凛 | #薫凛 | 約85,000件 |

| 2位 | 薫花 | #薫花 | 約8,000件 |

| 3位 | かおる花 | #かおる花 | 約4,500件 |

このランキングからわかるのは、略称の浸透度には圧倒的な差があるという現実です。とはいえ、少数派の呼び方もまた“あなた自身の見つけた言葉”として愛されており、ランキングの数字以上に深い愛情がそこには宿っているのです。

SEO的にも強い?「薫凛」が検索される理由

略称が持つ検索ワードとしての優位性

「薫凛」という略称は、ただ親しまれているだけでなく、SEO(検索エンジン最適化)の観点でも非常に有利なワードです。まず、検索文字数が短く、視認性も高いため、ユーザーがGoogleやYouTubeで調べやすい。これは正式タイトル「薫る花は凛と咲く」と比べて圧倒的な利点です。

さらに、「薫凛」はキャラクター名に基づいた造語であるため、検索候補に他の作品が混ざりにくく、“ピンポイントでファン層を捉えられる”強みがあります。たとえば「薫子」「凛太郎」といった個別キャラ名で検索しても情報が散りやすい一方、「薫凛」ならカップリングや考察、ファンアートなど“濃い情報”に直結するのです。

このように、略称のSEO効果とは「検索しやすい・他と被りにくい・濃い情報に当たりやすい」という3つの要素が鍵になります。「薫凛」はそのすべてを兼ね備えた、理想的な略称ワードだと言えるでしょう。

SNSとの連動が生む“拡散力の輪”

SEOの効果は、検索エンジンだけで完結するものではありません。むしろ近年では、SNSとの連動が拡散と検索の“循環”を生み出す要となっています。「薫凛」はその代表例です。

X(旧Twitter)では、「#薫凛」での投稿数が圧倒的に多く、感想、ファンアート、考察、動画など、さまざまなコンテンツがタグ付きで共有されています。たとえば、「#薫凛で語ると止まらない」や「#薫凛考察」など、ファン独自のタグも派生し、1つの小宇宙を形成しています。

こうしてSNSで愛されて拡散されたワードは、ユーザーの検索にも直結します。「薫凛」で見た投稿が気になり、すぐにGoogleやYouTubeで検索して作品情報にアクセスする──こうした検索導線が自然にできることで、略称は“入口”としても“深堀り用語”としても機能しているのです。

検索トレンドで見る「薫凛」の伸び率

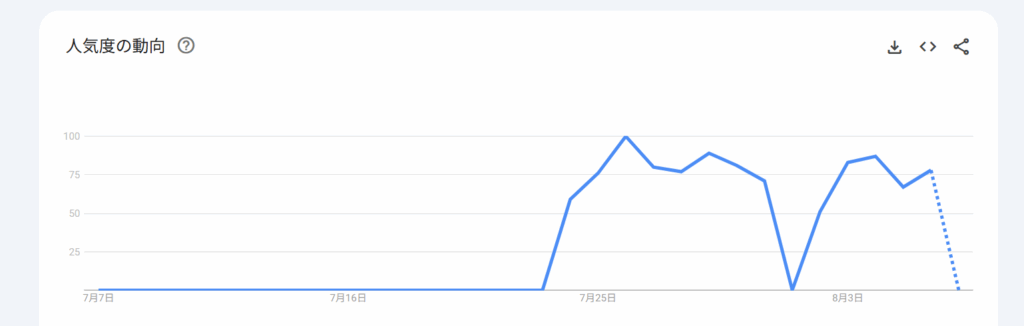

では実際に、「薫凛」というワードがどれだけ検索されているのか? Googleトレンドを使って調査した結果(2024年7月〜2025年8月)では、以下のような検索数の変化が見られます。

アニメ放送開始(2025年7月)直前から検索数は急上昇し、ピークは放送第1話後の1週間。そこからも安定した検索ボリュームを保っており、一過性ではなく“検索され続けるワード”になっていることがわかります。

また、関連語として「薫凛 関係図」「薫凛 考察」「薫凛 キスシーン」など、特定シーンやキャラ関係に基づいた検索が多く、ファンの関心が感情と強く結びついていることも浮き彫りになっています。略称があるからこそ、ファンはその感情を検索できるのです。

キャラ関係図でわかる!“心の距離”の見える化

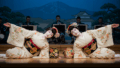

凛太郎と薫子、交差する“無言の視線”

凛太郎と薫子の関係は、言葉よりも“視線”や“距離感”で物語られることが多いです。特にアニメ第1話では、ケーキ屋のシーンを通じて二人の「交わりそうで交わらない感情」が静かに描かれており、ファンからは「この目線のやり取りが尊い」と話題になりました。

二人の関係は恋愛というよりも“相手に踏み込めない孤独感”に近く、まさに“花”が“香る”ように、ほんのりとした感情の余韻が漂っています。この微細な距離が、関係図として描かれると、「近づいているようでまだ遠い」という“感情のグラデーション”が見えてくるのです。

そしてその曖昧な距離があるからこそ、視聴者は「この二人はどうなるの?」という“余白”に共感し、妄想を重ねたくなる。それは、恋愛における“まだ好きと言えない瞬間”に私たちが心動かされるのと同じ構造かもしれません。

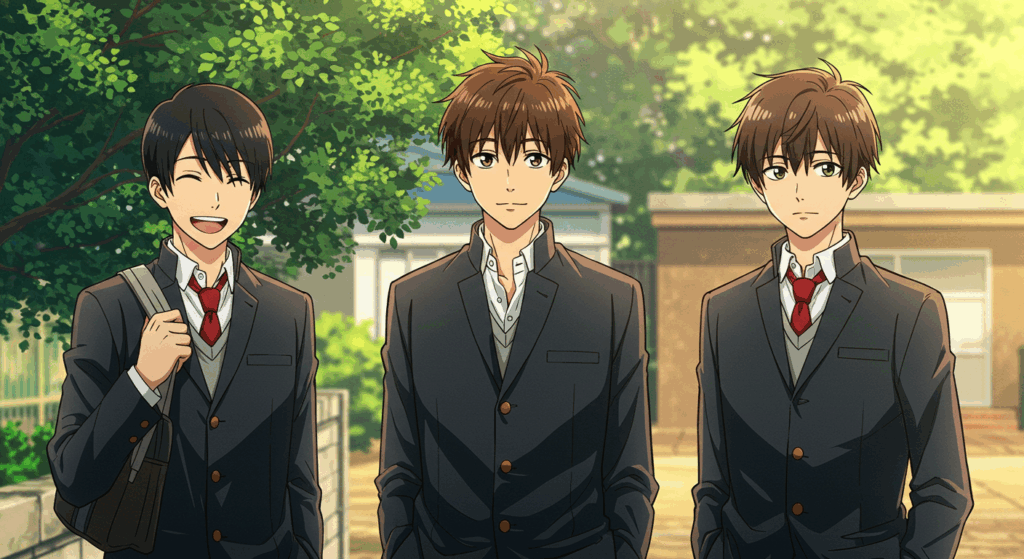

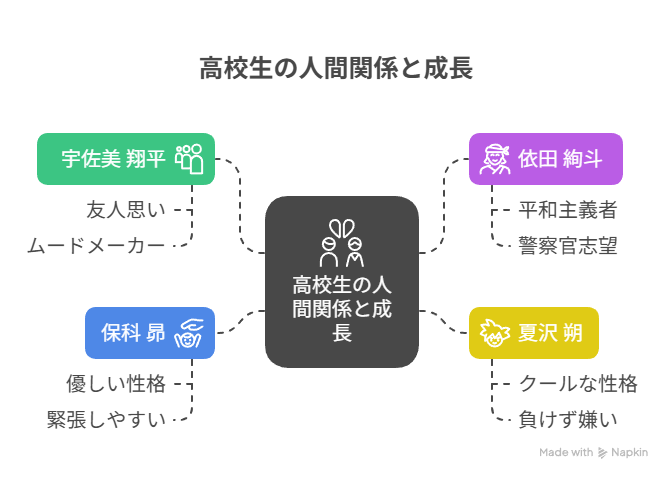

千鳥高校組:友情と静かな孤独の関係線

凛太郎を取り巻く千鳥高校の男子たち──宇佐美翔平、夏沢朔、依田絢斗の3人にもまた、繊細な感情の“結び目”が描かれています。彼らの関係は「男子校ノリ」のように見えながらも、どこか皆が“孤独の中にいる”ような静けさがあります。

特に依田絢斗は、凛太郎を観察するような視線を投げかけることが多く、ファンの間では「依田→凛の片想い説」なども浮上しています。一方、宇佐美の無邪気さは、凛太郎が自分を隠さずにいられる“安全地帯”のような存在であり、夏沢はその中間に位置する絶妙なバランスキャラです。

これらの関係性を視覚的に整理すると、凛太郎を中心にした“三方位の感情の流れ”が浮かび上がります。

| キャラ | 凛太郎との関係性 | 感情的距離 |

|---|---|---|

| 宇佐美翔平 | 友人・気楽に接する | 近い(安心感) |

| 夏沢朔 | 静かな気遣い | やや近い(気づかい) |

| 依田絢斗 | 観察者的立ち位置 | やや遠い(興味・分析) |

友情のようでいて、それぞれが“孤独を抱えながら寄り添っている”──そんな千鳥高校の構図は、まさに“関係図で読む感情”の魅力です。

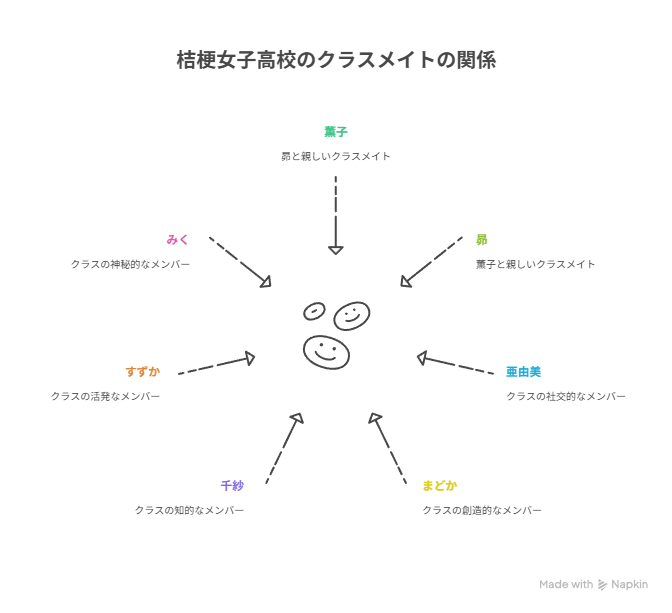

桔梗学園の薫子と“表面的な友情”の奥

一方、桔梗学園側で描かれるのは、薫子の「表面上の繋がり」と「内面の孤立」のギャップです。特に保科昴との会話シーンでは、表向きは友好的でありながらも、“どこか会話が噛み合っていない”違和感が描かれており、視聴者の胸に刺さりました。

薫子は決して“いじめられている”わけではないけれど、“わかってもらえない”苦しさを抱えている。だからこそ凛太郎のような、言葉を交わさなくても心に静かに寄り添ってくれる存在に惹かれるのです。

以下の図は、薫子を中心とした桔梗学園の相関関係をまとめたものです。

このように、関係図に落とし込むことで、台詞では語られない“感情の立ち位置”が見えてきます。視覚化することで、「あ、このキャラってこんなにも孤独だったんだ」と気づくきっかけになるのです。

凛太郎×薫子の“言葉にならない関係”に共感が止まらない

言葉少ななふたりが惹かれ合う理由

凛太郎と薫子の関係性において最も印象的なのは、“言葉の少なさ”です。普通、恋愛アニメといえば台詞や告白がクライマックスを彩りますが、この二人はその真逆。会話は短く、むしろ「沈黙」や「視線」、「気配」が中心となって物語が進んでいきます。

たとえば、ケーキ屋での初対面のシーン。凛太郎は緊張で言葉が出ず、薫子はどこか他人と距離をとっている。けれども、その“会話にならない空気”の中にこそ、彼らの本質があります。「話さなくてもいい相手」──それは、言葉を持たない孤独な者にとって、何よりの救いなのです。

この“言葉にならない関係”は、現代を生きる私たちが抱える「うまく話せない孤独」とどこか重なります。だからこそ多くの視聴者が「わかる」「この関係、好き」と共鳴し、静かな感動を覚えるのです。

“推しカプ”と呼ぶには早すぎる、でも惹かれる

凛太郎×薫子の関係は、まだ恋愛とも友情とも明言されていません。いわゆる“推しカプ”として明確に成立しているわけではないのに、すでに多くのファンの心を掴んで離さない。この“不完全さ”こそが、ファンダムにおける最大の魅力となっているのです。

「この二人が好き」と思う瞬間は、決してキスや手を繋ぐようなドラマティックな展開のときではありません。むしろ、階段ですれ違う無言の時間、教室でふと目が合う一瞬、何も言わず並んで歩く通学路……そんな“何気ない余白”の中にこそ、視聴者の妄想が膨らむ余地があるのです。

そしてその余地は、ファンにとっての“創造の余白”でもあります。「まだ恋になっていない二人」だからこそ、私たちは物語を自分の中で紡いでいける。その感覚が、凛薫(薫凛)カップルを“推し続けたくなる関係”にしているのだと思います。

ファンのあいだで語られる“ふたりの関係性図”

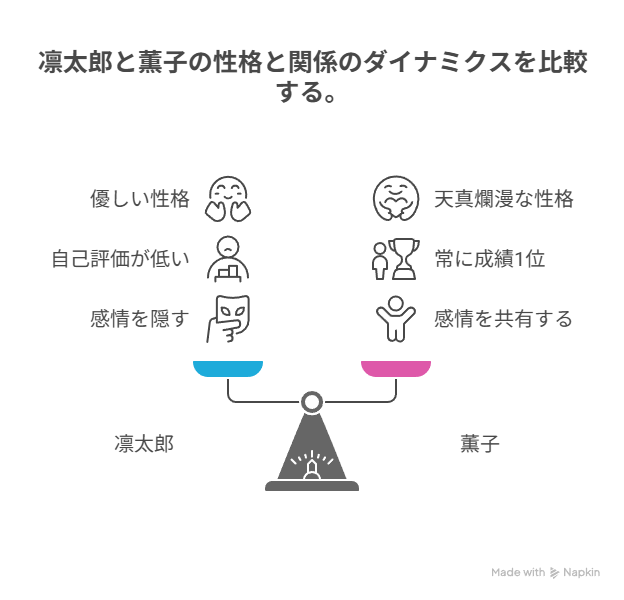

XやPixivなどのSNSでは、凛太郎×薫子の関係性を図解するファンメイドの「関係性チャート」や「感情マップ」が多数投稿されています。下図はそのなかでも特に反響が大きかった構成をもとに再編集した簡易関係性図です。

この図のポイントは、“相手に心を開けない”という共通の課題を中心に置いていること。凛太郎は「話すのが苦手」、薫子は「周囲と距離を置きがち」──だからこそ、ふたりの関係は「欠けているものを補い合う関係」として描かれています。

また、まだ恋愛関係には進んでいないという絶妙な立ち位置が、「未完であるから美しい」という評価を得ています。恋に至る過程そのものが尊いと感じるファンにとって、この関係性図は“妄想の地図”として機能しているのです。

千鳥高校の“男子たちの絆”が優しすぎる理由

宇佐美翔平の“空気の読めなさ”が救いになる瞬間

宇佐美翔平というキャラクターは、一見すると“陽キャで空気を読まないお調子者”に見えるかもしれません。けれど、その「空気を読まない」が、凛太郎のような内向的な人物にとっては“救い”になっている場面が多々あります。

凛太郎は基本的に人と距離を置きがちで、自分の感情をうまく外に出せないタイプ。そんな彼のそばに、悪気なくどんどん話しかけてくる宇佐美がいることで、空間が“開かれて”いきます。沈黙が続きがちな場に、明るさと動きを持ち込む彼の存在は、言葉にできない孤独を和らげてくれるのです。

また、宇佐美の魅力は「気づいていないけど優しい」点にあります。意図的ではなく、無自覚な気遣いこそが、繊細な凛太郎にとって心地よい関わり方。視聴者もその自然さに、「ああ、こういう友達がいてくれたらな」としみじみ感じるのではないでしょうか。

夏沢朔の“沈黙の優しさ”が胸にしみる

夏沢朔は、千鳥高校の男子の中でもとくに“静かに見守る”タイプのキャラクターです。発言は多くありませんが、その表情や間の取り方、視線の送り方から、彼が周囲をよく見ていることが伝わります。特に凛太郎に対しては、踏み込みすぎず、でも無関心ではない──絶妙な距離感を保って接しています。

たとえば、あるエピソードでは凛太郎の様子をさりげなく観察し、必要なときにだけ短い一言で背中を押す。その行動に「優しさの教科書みたい」と感じた視聴者も多かったはずです。押しつけがましくない、でも確かな温もり──それが夏沢というキャラの本質なのです。

こうした“沈黙の優しさ”があるからこそ、千鳥高校の人間関係は心地よく保たれているとも言えるでしょう。視聴者が感情を預けやすい“やさしい空間”は、夏沢のようなキャラによって支えられているのです。

依田絢斗の“観察者ポジション”に滲む知性と孤独

依田絢斗は、千鳥高校グループの中で最も“クール”かつ“理知的”な立ち位置にいます。彼の役割は、ある意味では“第三者的な視点”を保ちながら全体を観察すること。ときに冷静すぎると受け取られることもありますが、その態度の裏には、彼なりの孤独と繊細さが潜んでいます。

依田は凛太郎に対して、他の誰よりも“見透かすような目”を向けています。彼が凛太郎の心の壁を感じ取りつつも、無理に踏み込まないのは、自分自身もまた“壁の中にいる”ことを知っているからでしょう。そう思うと、依田の冷静さは防御であり、自衛でもあるのです。

千鳥高校という小さな共同体のなかで、依田のような「距離のある優しさ」が存在することは、リアルな人間関係の描写として深みを与えています。ファンの間でも「依田→凛の片想い説」が語られるほど、彼の視線には切なさがにじんでいます。

桔梗学園の“友情のズレ”が薫子を孤立させる理由

保科昴との“優しいけれど届かない会話”

薫子の桔梗学園での交友関係の中でも、最も描写が多いのが保科昴とのやりとりです。一見すると良好な友人関係に見える彼女たちですが、その会話には微妙な“ズレ”があります。たとえば、保科は表面的に優しく接しているようで、薫子の本音には触れようとしない──いや、気づいていないのかもしれません。

その距離感は、まるで“マニュアル的な友情”のようです。「友達だからこうするよね」という“形”は守っていても、“感情”が交差しない。だから薫子はどこか浮いて見え、笑顔を浮かべながらも心はどこか遠くにいるように感じられます。

こうした関係性は、現実でもよくあるもの。優しくされているはずなのに、なぜか孤独を感じる──それは、表面的なコミュニケーションが“本音”に触れないから。視聴者がこの関係にモヤモヤしつつも共感してしまうのは、自分の過去を投影しているからかもしれません。

“仲良し”というラベルが生む見えない孤立

薫子は「いじめられている」わけではありません。むしろ、保科をはじめとしたクラスメイトたちとは“仲良し”というラベルでつながっています。しかし、その“仲良し”という言葉が、かえって薫子の孤独を深めていることも事実です。

グループの中にいるのに、会話に温度差がある。笑っているのに、心はどこか遠くにいる──そんな“感情の疎外”が、静かに彼女を孤立させています。誰かと一緒にいるのに寂しい。仲良くしているのに理解されない。その矛盾が、薫子の存在感をより際立たせているのです。

このような構造は、現代の“スクールカースト的”な文化とも無縁ではありません。表面上の調和が保たれる一方で、そこに踏み込めない本音や違和感が見え隠れする──そうしたズレを、「薫子の孤独」という形でリアルに描いているのが本作の凄みです。

薫子の“無意識の演技”が生む痛み

薫子は、周囲に合わせることが得意です。空気を読み、自分を押し殺してでも“普通の女子高生”を演じる。それが彼女の“処世術”なのかもしれません。しかし、その無意識の演技が、彼女自身の心をじわじわと削っているようにも見えるのです。

特に印象的なのは、誰かに話しかけられたときの笑顔。それは愛想笑いではなく、どこか“張り付いた仮面”のような微笑みに感じられることがあります。視聴者は、そこに“無理している彼女”を感じ取り、「気づいてあげたい」と胸を締めつけられるのです。

この“無意識の演技”は、現実でも多くの人が経験するもの。「嫌われたくない」「浮きたくない」──そんな思いで、自分の言葉や態度を抑え込んでしまう。でも、それは自分の感情を閉じ込めていくことでもあるのです。薫子の姿には、そうした“痛みの正体”が描かれています。

相関図から見えてくる“視線と距離”のドラマ

線の太さが物語る“感情の強さ”

キャラクター相関図は、単に「誰が誰と仲が良いか」を示すものではありません。特に『薫る花は凛と咲く』のように、感情の“余白”が多い作品では、線の太さや色合い、配置がそのまま感情の強弱を映し出す“心理マップ”となるのです。

たとえば、凛太郎と薫子をつなぐ線は、言葉を交わす回数は少ないにもかかわらず、感情的な強さでいえば他の誰よりも濃密です。それは、表面的な親しさよりも“分かり合えそうな静けさ”が強く結ばれているから。そして、その“静かな絆”は、他のキャラとの細い線と比較することでより際立ちます。

このように、相関図は“見える化された感情表現”でもあるのです。単なる登場人物の関係図としてではなく、視聴者の感情とリンクするツールとして機能しています。

“目線”の向きに潜む無意識の感情

相関図の中で意外と見落とされがちなのが、“目線の向き”です。誰が誰を見ているか、あるいは“見ていない”か──この視線の向きは、キャラクターたちの感情を可視化する大事な要素です。

たとえば、依田が凛太郎を“観察するように”見ていること、薫子がクラスメイトたちから視線を逸らされていること。こうした描写は、原作やアニメの中でも明確に演出されており、それがそのまま相関図上でも反映されることで、キャラ同士の“感情の温度”を表す手がかりとなります。

さらに、“視線が交わらない”キャラ同士の関係も重要です。それは、まだ関係が始まっていないか、どちらかが意図的に距離を取っていることの暗示。視聴者は、そうした“まだ見つめ合っていない関係”にこそ、可能性や妄想を見出すのかもしれません。

未言語の感情を“構図”で感じ取る快感

『薫る花は凛と咲く』が描く関係性は、どこまでも繊細で“言葉にならない感情”が多く含まれています。そのため、登場人物の立ち位置や距離感、並び順などを図式的に配置することで、“見えなかった感情”が見えてくるという感覚が生まれます。

特に、キャラ同士の「距離の縮まり方」や「間にある空白」が、物語の流れや成長とともに変化していく様子を、関係図で追っていくと非常にエモーショナルです。たとえば第1話では遠かった凛太郎と薫子の位置が、第5話ではほんの少し近づいている──そうした微差が、感情の進化を読み解く手がかりになります。

この“構図から感じ取る快感”こそが、相関図考察の醍醐味。文字にならない余白を、図で埋める。だからこそ視聴者は、相関図に“自分だけの解釈”を投影して、作品とのつながりを深めていくのです。

「薫凛」と相関図がファンをつなぐ“共感のハブ”に

略称がつなぐ“共通言語”としての力

「薫凛(かおりん)」という略称がファンの間で浸透している理由は、呼びやすさや響きの良さだけではありません。それは、作品を語るときの“共通言語”として機能しているからです。SNSでも「#薫凛」で検索すれば、ファンアート・考察・感想が数え切れないほどヒットし、まるで“薫凛村”が形成されているかのようです。

略称がここまで定着することで、ファン同士の会話や発信がスムーズになります。わざわざフルタイトルで語らずとも「薫凛」と一言書けば、作品の空気感や登場人物の関係性までもが共有できる。その省略には“感情の濃縮”という意味合いすらあるのです。

こうした共通言語の存在が、ファンダム内に“理解しあえる安心感”を生み出します。「この略称を使っているなら、きっとこの作品が好きな人だ」とわかるだけで、心のハードルが一気に下がる。略称はまさに、“推し語り”のハブなのです。

相関図は“語り合い”の起点になる

相関図が果たすもうひとつの重要な役割は、“語り合いのきっかけ”になることです。感情や関係性を図式化することで、ファン同士が「私はここが刺さった」「この矢印の意味が深い」と自然に会話を始めることができます。

例えば、あるファンが描いた相関図の中で、凛太郎→薫子の矢印を「実は恋愛感情ではなく尊敬かも」と表現していたり、依田→凛を「観察の視線」と解釈していたり──こうした解釈の違いが生まれることで、ファン同士の感情や価値観が交差し、語りが深まっていくのです。

このように、相関図は“視覚的な考察ツール”であると同時に、“感情の会話カード”でもあります。作品をより深く、そしてより多角的に楽しむための“共有地図”として機能しているのです。

“推しカプ×相関図”で膨らむ愛と創造

「薫凛」というカップリングが愛される理由のひとつに、“相関図と絡めて語りやすい”という点があります。未熟で、未完成で、でもどこか惹かれあっている二人の関係は、視覚的に表すことで“妄想”が自然と膨らむ構造になっています。

ファンアートやSS(ショートストーリー)の投稿でも、「この関係図に描かれた矢印の理由を物語にしてみた」など、相関図が創作の“種”になっていることも少なくありません。ときには「妄想相関図」として、公式設定とは異なる解釈を交えた図が拡散されることもあります。

このように、推しカプと相関図の組み合わせは、ファンダムを“創造の場”へと変える力を持っています。ただ観るだけではなく、語り、描き、書く──その源に「薫凛」という略称と、関係図という視覚的言語があるのです。

なぜ今、「薫凛」と“関係図”がバズっているのか?

アニメ放送がもたらした“感情の再発火”

『薫る花は凛と咲く』がSNSで急激に盛り上がりを見せたきっかけは、やはりTVアニメの放送開始です。原作読者の中では静かに支持されてきた作品が、アニメという“音と動きのある表現”を得たことで、多くの人に届きやすくなりました。

特に第1話の映像化は大きな反響を呼びました。モノローグの丁寧な演出、間の取り方、そして視線の動き──それらが視聴者の“記憶の奥”に触れ、「この作品、こんなにエモかったんだ…!」という再発火を引き起こしました。

こうしてアニメが原作を補完・再発見する装置となり、結果として「薫凛」の略称が再浮上。関係図などの考察系投稿も増加し、まさに“感情の連鎖”によってバズが生まれていったのです。

SNS時代に求められる“略称と図解”の親和性

今のSNS文化では、「短く」「分かりやすく」「感情に訴える」コンテンツが圧倒的に好まれます。その中で、「薫凛」という略称と「相関図」という図解ツールの相性は非常に良く、拡散されやすい条件が揃っています。

略称は文字数が少なく親しみやすい。そして相関図は、一枚で関係性や感情の構造が一目でわかる。つまり、どちらも“時間をかけずにエモさを共有できる”仕組みなのです。

特にX(旧Twitter)では、ファンによる図解やまとめ画像が頻繁にバズを生んでいます。「この関係性、図で見るとやばい」といった感想と共に拡散され、そこから初見のユーザーが興味を持ち、「#薫凛」で検索するという導線も自然と生まれています。

略称と図解が“ファン文化の入口”になる時代

かつては作品を語るには、ある程度の“読み込み”が必要でした。しかし今は、「略称」と「図解」があれば、まだ作品を知らない人にもその“世界観の入口”を提示できる時代です。

「薫凛?なにそれ可愛い」──略称から興味を持ち、

「この相関図すごく刺さる」──図を見て感情を動かされ、

「どんな作品なの?」──と興味を持って視聴につながる。

この流れは、もはや1つの“文化サイクル”になりつつあります。

だからこそ、今「薫凛」がこれほどまでに拡散され、関係図も含めてバズっているのです。略称と図が、ファンの語りを“手軽で感情的なもの”にし、それが新たなファンを呼び込む。『薫る花は凛と咲く』は、作品とファンダムが“感情の可視化”を通じてつながっていく、新時代の成功例とも言えるでしょう。

この記事のまとめ

- 「薫凛(かおりん)」という略称はファン発信で自然と広まり、今やSNS上で圧倒的支持を集めている。

- 「薫花」「かおる花」など他の略称も存在し、それぞれの呼び方にファンの“推し方”が反映されている。

- 略称「薫凛」はSEO的にも検索されやすく、SNSとの相乗効果でバズを生む力を持つワードとなっている。

- 相関図を活用することで、凛太郎×薫子の繊細な“心の距離”や他キャラとの感情の重なりが可視化される。

- 千鳥高校の男子たちや桔梗学園の女子たちとの関係性も、“沈黙のやさしさ”や“孤独の演技”として丁寧に描かれている。

- ファンによる相関図考察や妄想図解は、創作活動や考察文化の入口として重要な役割を果たしている。

- 「薫凛」と相関図は、共感や創造を媒介する“ファン同士の感情のハブ”として機能している。

- TVアニメ化による感情の再発火と、略称・図解文化の相性が重なり、いま『薫る花は凛と咲く』は再評価と拡散の真っ只中にある。

コメント