突然ですが、あなたはこの質問に「はい」と答えられますか?

「今日、どの Studio Ghibli の映画を観よう?」──そう聞かれて、スッと答えが出る人、もしくは「観たい作品がありすぎて決められない…」と頭を抱える人。どちらも私の目の前にたくさんいらっしゃいます。

そう、ジブリ映画というのは“安心の伏線”であり、“悩ましい選択肢”でもあるのです。

作品数、もう二十本以上――ええ、数えた私も「どれから観よう?」と一瞬だけサポーターに戻りかけました(あ、既にサポーターです)。

でも、2025年の今だからこそ、「作品一覧」「ランキング」「観る順番」「“推し”を見つける切り口」を整理しておくことが、観賞体験を一段上に引き上げる鍵になるのではないでしょうか。

例えば、

「まずは興行収入トップの鉄板作品から観たい」

「監督ごとの作風の変遷を追って観てみたい」

「英語タイトルや配信サブスク事情も押さえておきたい」

そんなあなたに、本記事は強力なナビゲーターになります。

“スタジオジブリ”の世界を横断しながら、自分なりの“推し作品”と出会い、そして次に観る一本を迷わず選べるようになります。ここで少しだけ、私の“くすっと”ポイントを置いておきましょう。

ジブリ映画を観るとき、「ポップコーンは要りません(なぜなら世界がすでにポップすぎるから)」とか、「エンドロール後に席を動いたら風立ちぬ、じゃなくて風が吹き抜けた気がして席に戻った」などと、毎回意味不明な体験をしている私。それも含めて、ジブリは“観る側”も少しだけ変えてくれる魔法を持っているんです。

では、2025年最新版の視点で、ジブリ映画の“全体像・ランキング・観賞の流れ”を整理していきましょう。あなたの次の一歩が“推しとの出会い”になることを願って。

ジブリ映画作品一覧:公開順&英語タイトル付きで俯瞰する

ジブリ映画の全体像を「旅の地図」として見渡す

- 公開順に並べることで、ジブリ映画の“時代の空気”と“変化の軌跡”が感じられる

- 英語タイトルと日本語タイトルの違いから、物語の核心や文化のギャップが見えてくる

- 「作品一覧」は、ただのリストじゃない。“自分だけの物語”に出会うためのナビになる

公開年順で見るジブリ作品の変遷

「ジブリ作品って、どれから観ればいいの?」

そんなふうに聞かれたとき、私はいつも一呼吸置いて、こう答えます。

「ねえ、旅するなら地図って持ってくでしょ? ジブリ映画も同じなんだよ」って。

スタジオジブリが世に送り出してきた作品たちは、まるで一冊の地図帳のよう。

『風の谷のナウシカ』(1984)を“序章”として、『天空の城ラピュタ』(1986)から始まる本編たちは、空を翔け、森を歩き、心の奥へと降りていく旅の記録です。

80年代は“冒険とやさしさ”の時代。『となりのトトロ』(1988)や『魔女の宅急便』(1989)は、子どもの目線で世界を見つめ直すきっかけをくれました。

90年代に入ると『もののけ姫』(1997)で自然と人間の対立を描き、『千と千尋の神隠し』(2001)では“私って誰?”という問いを投げかけます。

そのときどきの“時代の気配”が、ジブリ作品には必ず流れ込んでいる。だからこそ、公開順で眺めるだけでも、何かを感じ取ってしまうんです。

英語タイトルの紹介と“呼び名のギャップ”

英語タイトルって、ちょっとおもしろくて、ちょっと不思議。

たとえば『となりのトトロ』は My Neighbor Totoro。なんだかご近所付き合いの話みたいで、ちょっと笑っちゃう。

でもね、よく考えると「となりにいる」って、あの作品のいちばん大事なテーマなんですよね。

『千と千尋の神隠し』の英語タイトルは Spirited Away。

“神隠し”という日本独特の文化を、“魂を連れ去られる”という普遍的な言葉に変えて伝えるセンス。

英語タイトルを見ていると、ジブリが世界にどう届いているのか、ちょっとのぞき見できる気がするんです。

そのギャップを楽しむのも、ジブリ映画の“通な見方”のひとつかもしれません。

作品一覧を観ると見えてくるテーマの変化

作品一覧をただ眺めるだけで、「あ、ここで空を飛んだ」「ここで泣いた」「ここで迷子になった」って、自分の記憶が呼び覚まされていく。

それってもう、地図を広げた瞬間に“旅のワクワク”がこみあげるのと同じなんです。

初期のジブリ作品は、空・自然・子どもたちの“目線”を大切にしていた。

それが『もののけ姫』以降は、「対立」や「選択」「赦し」など、大人でも答えが出せないテーマに踏み込んでいく。

そして近年は、時間や記憶、存在の不確かさ……つまり「自分って何?」にまで届くようになってきた。

作品一覧というのは、実は“変化の年表”でもあって、「今の私に刺さる作品」が変わっていくのも当たり前なんです。

何度でも見返したくなるのは、たぶん「今の自分」と“再会”するためなのかもしれません。

ジブリ映画ランキング:興行収入・批評評価から読み解く鉄板作品

「みんなが観た」「世界が認めた」ジブリ作品とは?

- 日本国内の興行収入ランキングでは『千と千尋の神隠し』がダントツの1位

- 海外の映画批評サイトでは『となりのトトロ』『風立ちぬ』などが高評価を獲得

- 興行的成功=“わかりやすい入口”、批評的評価=“深く愛される証”、両方で名作を探せる

日本国内での興行収入トップ作品は?

まずは、数字という“現実”から見てみましょう。

ジブリ映画の国内興行収入トップは、『千と千尋の神隠し』(2001)で、実に316.8億円というモンスター級の記録。

これは長らく日本の歴代興行収入ランキング1位に君臨していたほどで、「国民的アニメ映画」という言葉がぴったりハマる一本です。

続くのは、『もののけ姫』(1997)が約201.8億円、『ハウルの動く城』(2004)が約196億円と、大ヒット作が続きます。

これらはただ“ヒットした”というよりも、公開当時の社会の空気や人々の心の隙間に、スッと入り込んだ作品たちなのだと思います。

数字って冷たいものだと思われがちですが、興行収入には“みんなが劇場に足を運んだ”という温度が詰まってるんですよね。

批評家評価・トマトメーターで見る名作たち

では、海外の評価はどうでしょう?

映画レビューサイト「Rotten Tomatoes」では、ジブリ作品の多くが90%超えの高スコアを獲得しています。

たとえば、『となりのトトロ』は95%、『風立ちぬ』は88%と、興行収入では語りきれない“深い愛”が現れています。

面白いのは、「収入はそこまででもないのに、評価がとても高い作品」が存在すること。

それがジブリの奥深さであり、「静かに心に残る名作たち」なんですよね。

ランキングだけでなく、“心の残りかた”を重視するなら、この批評評価はとても参考になります。

なぜ“鉄板”なのか?作品に共通する魅力とは

興行収入が高い、批評家が絶賛している──そういった“データ上の鉄板”には、ある共通点があります。

それは、「観終わったあとに誰かと話したくなる」作品であること。

『千と千尋』のように「これは一体なんだったの?」と考えさせられたり、『もののけ姫』のように「正義ってなに?」と悩ませたり。

ただのハッピーエンドでは終わらせないからこそ、人はその余韻に引き込まれる。

そしてもう一つ。ジブリの“鉄板作品”は、子どもでも大人でも「今の自分」とリンクする瞬間があること。

初めて観たときの自分と、10年後に観直したときの自分で、全然違う感想が出てくる。

それこそが、「いつ観ても新鮮」なジブリの強さなんです。

“推し作品”を見つけるための3つの観賞切り口

あなたの“推しジブリ”に出会うためのガイド

- 監督別に作品を見ていくと、作家性や哲学の違いが際立つ

- テーマ別(成長・自然・戦争など)で観ることで、自分の関心にフィットした作品と出会える

- 時系列で作品を追うことで、スタジオジブリの進化と“推しの誕生背景”を知ることができる

監督別に観る:宮崎駿vs高畑勲(vsその他)

ジブリを語るうえで避けて通れないのが“監督”という視点。

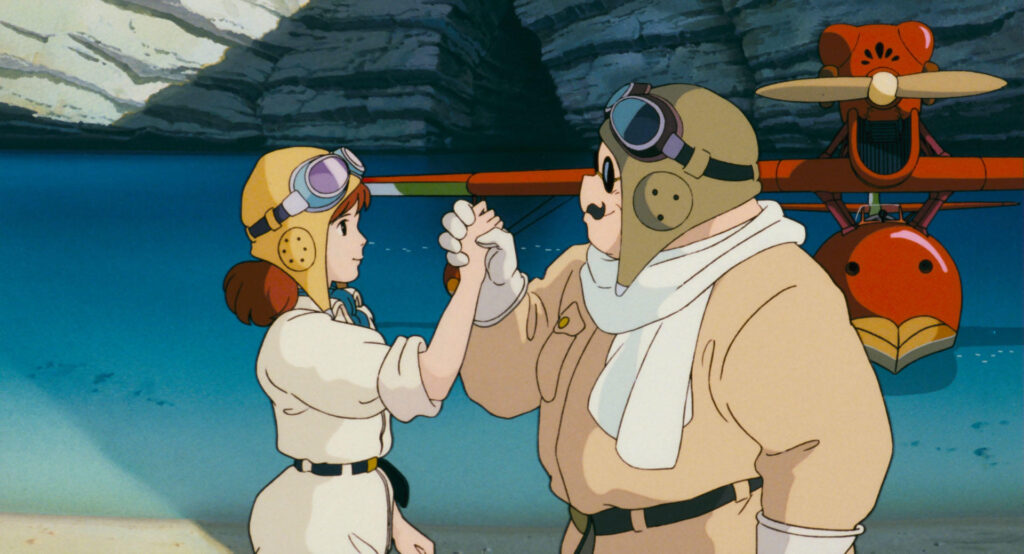

例えば宮崎駿作品には、空・飛行機・少女の成長・生きる意味といったキーワードが何度も登場します。

『紅の豚』や『風立ちぬ』では彼自身の人生観が投影され、どこか“未完成なままの美しさ”が漂っています。

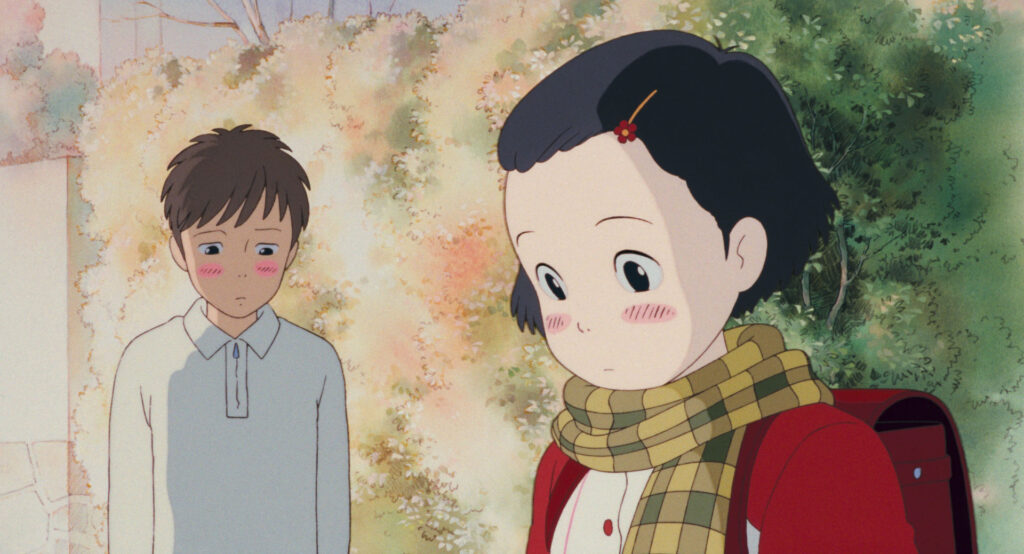

一方、高畑勲監督の作品──『火垂るの墓』や『おもひでぽろぽろ』など──は、徹底したリアリズムと“日常の奥にある問い”に満ちています。

絵本のようなタッチでも、心の深部をエグってくるような静かな衝撃があるんですよね。

その他にも、近年では米林宏昌監督の『思い出のマーニー』や宮崎吾朗監督の『ゲド戦記』など、多彩な個性がジブリの中で育ってきました。

「この作品の雰囲気、どこかしら好き…」と思ったら、その監督の他の作品を追ってみるのもおすすめです。

テーマ別で観る:日常・自然・戦争・成長

ジブリ作品を“物語”ではなく“問い”で観てみると、意外な推し作品が浮かび上がります。

例えば、「自分って何者なんだろう?」と感じている時期なら、『千と千尋の神隠し』が刺さるかもしれません。

「誰かを守りたい」という気持ちを抱えているなら、『もののけ姫』や『風の谷のナウシカ』が道を示してくれる。

さらに言えば、『トトロ』や『耳をすませば』のような“日常の中の魔法”を描いた作品たちは、忙しい毎日でちょっとだけ疲れた心にそっと寄り添ってくれます。

テーマ別に観るというのは、「今の自分がどんな言葉を求めているか」に向き合うことでもあるんです。

公開順・時代背景付きで観る:1980〜2020年代の変遷

時系列で作品を追ってみると、ジブリが“時代に何を届けようとしたか”が見えてきます。

たとえば、冷戦や環境破壊が話題になっていた80年代後半に『天空の城ラピュタ』や『風の谷のナウシカ』が公開されたのは、偶然ではありません。

『もののけ姫』は高度経済成長の“後”に作られ、自然と人間の衝突という大きなテーマを真っ向から描きました。

2020年代に入り、コロナ禍を経て公開された『君たちはどう生きるか』には、「生きづらさ」や「自分の選択をどう肯定するか」という問いが込められています。

時代を読むことで、作品が「なぜこのタイミングで生まれたのか」がわかり、その背景を知った上で観ると、心への入り方も変わるんですよね。

つまり、“推し”は「好き」だけでなく、「いま会うべき言葉」をくれる存在なんです。

ジブリ映画を見る方法:配信・サブスク・テレビ放送まで網羅

ジブリ作品、今すぐどこで観られる?

- ジブリ映画はNetflix・Amazon Primeなどでは一部非配信、日本国内では特に要注意

- サブスクで観るなら「ジブリが観られる」サービスをしっかり確認するのがカギ

- テレビ放送や映画館での再上映情報も、定期的にチェックしておくと◎

主要配信サービスでのジブリ作品展開

「今日観たい!でも、どこで配信してるの?」と検索したこと、ありませんか?

実はジブリ作品、日本の大手サブスクではちょっと複雑な状況なんです。

Netflixでは2020年以降、日本・アメリカ・カナダを除く全世界でジブリ作品の配信が開始されましたが、日本国内では未配信のまま。

これはスタジオジブリの配信戦略によるもので、アニメ映画を“大画面で観てほしい”という想いもあるのかもしれません。

一方、日本国内で配信を観るには、TSUTAYA DISCAS(宅配レンタル)や「ジブリ作品特化のレンタルサービス」が中心となっています。

また、U-NEXTやdTVなどの一部では短期間で限定配信されることもあるので、チェックが重要です。

サブスク契約前に押さえておきたい“観る準備”

「観られると思って登録したのに、なかった…」という失敗、意外と多いんです。

だからこそ、ジブリ作品を観たいときは、事前に“タイトルごとの配信状況”を調べることが大切。

たとえば、『千と千尋の神隠し』は時期によって配信されたりされなかったりしますし、『もののけ姫』だけ除外されているケースもあります。

また、配信期間が決まっている場合は、“いつまで観られるのか”の確認も忘れずに。

サブスクは便利ですが、“今あるものが永遠にある”とは限らない。

それってちょっと切ないけど、だからこそ“その時”を逃したくないんですよね。

テレビ放送予定や劇場上映(映画館)を逃さないコツ

毎年夏になると「またジブリやってる!」って声がXでバズる、あの現象。

はい、「金曜ロードショーのジブリ祭り」ですね。

日テレ系では、夏や年末年始の特別編成でジブリ映画が放送されることが多く、これをきっかけに初めて観た…という人も少なくありません。

番組サイトや各種メディアで、1ヶ月前には放送情報が出るので、要チェックです。

また最近は、映画館でのリバイバル上映や、「ジブリパーク開園記念上映」など、スクリーンで観られる機会も増えてきました。

「やっぱりジブリは映画館で観たいな…」というあなた、ぜひ近くの劇場スケジュールも覗いてみてくださいね。

観賞順番をどう決める?初心者〜リピーターまでの戦略

「どれから観よう?」に迷ったあなたへ

- 初心者にぴったりの“安心して観られる”おすすめ順番をご紹介

- すでに観たことがある人には“別の角度から深く味わう”順番を提案

- 観賞後の余韻をどう楽しむか──心の温度を保つためのヒントもお届け

初めて観る人のためのおすすめ順番

ジブリ映画って、「どれから観ても面白いよ」って言われること、多いですよね。

でも実は、「どこから入るか」でその人のジブリ体験って、けっこう変わるんです。

初めての人におすすめなのは、まず『となりのトトロ』や『魔女の宅急便』といった、“やさしい日常”が描かれている作品から。

この2本は、観る人の心を“ふっ”とやわらかくしてくれる、いわば「心の準備運動」なんです。

そのあとで、『千と千尋の神隠し』や『ハウルの動く城』のような、“不思議な世界”に入り込む作品を観ると、より没入感が増します。

入り口はあくまで「安心できる世界から」。そこから少しずつ、ジブリの奥深い森へ足を踏み入れていくのが、心にもやさしい順番です。

観たことがある人のための“深掘り”順番

「一度観たから、もう十分」と思っていたのに、ふとまた観たくなる──それがジブリの魔法。

リピーターにこそおすすめしたいのが、“テーマでつなげて観る”という順番です。

たとえば、「自立と成長」がテーマの『耳をすませば』→『魔女の宅急便』→『風立ちぬ』という順。

同じテーマでも、少女の成長、社会の中で生きる大人の夢、と変化していく姿を辿ると、新しい発見があります。

また、「自然と人間の関係」を考えたいなら、『風の谷のナウシカ』→『もののけ姫』→『崖の上のポニョ』の流れもおすすめ。

ナウシカの憂い、アシタカの覚悟、ポニョの無邪気さ──同じテーマが、まったく違う表情を見せてくれます。

“観たことがある作品”が、“今の自分に響く作品”へと、そっと姿を変えていくんです。

観賞後に味わう“余韻/言葉にならない感覚”を活かす観賞順

ジブリ映画を観終わったあと、言葉にならない感情が胸に残ることってありませんか?

その“余韻”こそが、次の作品への導きになることもあります。

たとえば、『もののけ姫』を観たあとの静けさのなかにいるとき、『おもひでぽろぽろ』のような、日常の“やさしい回復”が心に染みてくる。

また、『風立ちぬ』を観たあとの喪失感に、『トトロ』が「ここにいていいんだよ」と言ってくれる。

映画の余韻は、「まだその世界にいたい」という気持ちでもあり、「次の物語を迎え入れる準備」でもあるんです。

観賞順って、“観る前”だけじゃなく、“観たあと”の気持ちに耳を傾けることでも、きっと決まっていくんだと思います。

まとめ:2025年に観るべきジブリ映画と“推し”との出会いに向けて

「好き」がはじまる、その一歩のために

- 2025年の今だからこそ観たいジブリ映画は、日々の感情に寄り添ってくれる作品たち

- “推し作品”は、必ずしも人気作とは限らない──あなたの心が動いた瞬間が正解

- 映画を観るという行為が、「自分と静かに話す時間」に変わる。その小さな奇跡を信じて

2025年時点でのおすすめトップ作品3選

どれも魅力的すぎて絞るのはむずかしいけれど、あえて「いま観てほしい3本」を挙げるなら──

『千と千尋の神隠し』:

“名前をなくした少女”が、自分を取り戻していく物語は、「わたしって誰?」と感じるときにこそ沁みます。

『耳をすませば』:

未来がまだ見えなくて、不安と希望が混ざる夜。そんな夜にそっと背中を押してくれる小さな青春の物語。

『紅の豚』:

大人になると、自分のことを「かっこ悪い」と思う瞬間が増える。そんなとき、“かっこ悪くて、かっこいい”この作品が救ってくれます。

今のあなたに必要な言葉は、どの物語の中にあるでしょうか。

観賞後に“推し”として語りたくなるポイント

「好きなジブリ作品は?」と聞かれても、ひとことで答えられないのが、この世界の奥深さ。

それって、どの作品も“その人の中の大事な感情”に触れているからじゃないでしょうか。

推しって、「一番すごい」や「一番有名」とはちょっと違う。

「このシーン、泣いちゃったんだよね」とか「あのセリフ、ずっと覚えてる」とか、“私だけの物語”が重なった作品こそが“推し”になるんだと思います。

そしてその気持ちは、誰かと話したときにそっとこぼれ落ちて、広がって、また次の人の“推し”になる。

そんなふうに、物語が人から人へと繋がっていくのも、ジブリという“世界”の魅力です。

次のステップ:ブログ・SNSで語る/考察する楽しみ

作品を観終わったあと、心に残った言葉やシーンを誰かに話したくなったら──

それはもう、立派な“語り手”の始まりです。

感想をノートに書くのもいいし、Xで「このセリフにやられた」と叫ぶのもいい。

どんな形でも、「この作品が好き」と言葉にすることは、その作品をもう一度、心の中で上映することでもあります。

そして、もし誰かの感想に共感して、「私もそうだった」と思えたら。

それはもう、物語を“ひとりじゃなく、誰かと一緒に観た”ってことなんです。

2025年の今、あなたの“推しジブリ”に出会えることを、心から願っています。

この記事のまとめ

- ジブリ映画は公開順で観ると、その時代と共に歩んできた変化が見えてくる

- 興行収入や批評家評価の両面から“鉄板”と呼ばれる名作たちが浮かび上がる

- “推し作品”は、監督やテーマ、時代背景から選ぶことで心に寄り添ってくれる

- ジブリ映画は日本の主要サブスクでは視聴が難しく、テレビ放送や劇場上映が狙い目

- 観賞順は“最初の一歩”よりも、“観たあとの余韻”を大切にして選ぶのもおすすめ

- 推しを語ることは、誰かの心にも作品の灯をともす行為──2025年、新たな出会いへ

この記事を執筆するにあたって、以下の公式サイトを参考にさせていただきました。

情報の正確さや信頼性を大切にしながら、読者の皆さんに安心して読んでいただける記事になるよう心がけています。

- スタジオジブリ公式サイト

──ジブリ作品に関する最新情報や、作品一覧、監督メッセージなどが掲載されています。 - ジブリパーク公式サイト

──作品の世界を“体験”できるジブリパークの詳細やイベント情報が満載です。

どちらも、ジブリの“今”を知るための信頼できる窓口。気になった方は、ぜひ訪れてみてくださいね。

コメント