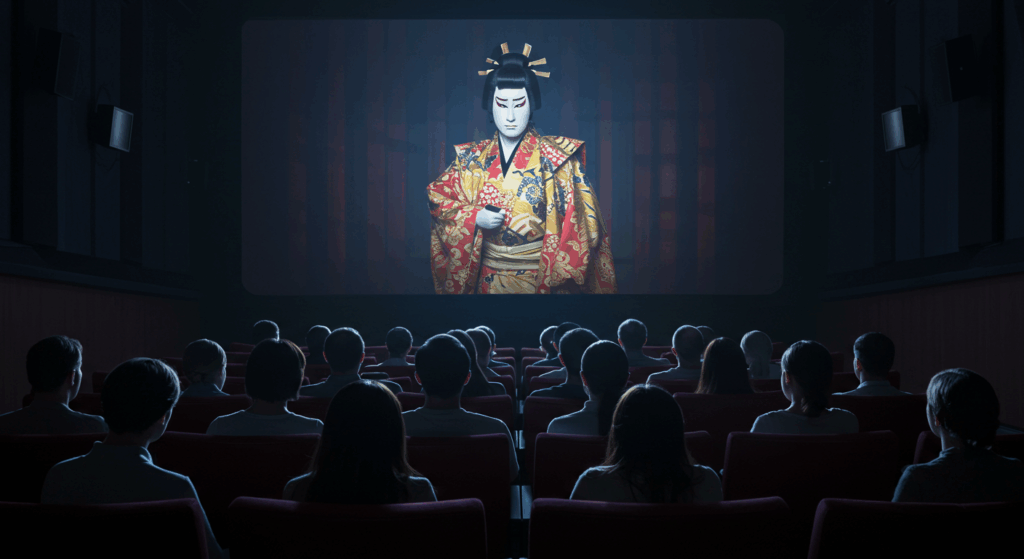

「舞台の裏にある“熱”まで、届いてきた」──。

映画『国宝』を観た人の多くが、そんな言葉をSNSに残しています。

歌舞伎という極限に挑む芸術家たちの姿は、観る者の魂の奥底を揺さぶり、

ただのエンタメを超えて、“心の記憶”として残る作品です。

この映画が興行収入100億円目前という大ヒットを遂げた背景には、

数字では語れない“感情と共鳴する何か”がありました。

この記事では、興行収入を軸に、名シーンの描写、制作秘話、観客の“胸に刺さった瞬間”を、

感情の行間を辿るように深掘りしていきます。

- 映画『国宝』の興行収入の推移と、100億円が見えてきた背景

- 吉沢亮・横浜流星が見せた圧巻の演技とその裏にある覚悟

- 歌舞伎×映画という異文化融合がなぜ現代人の共感を呼んだのか

- SNS・映画祭・口コミから読み解く“静かな熱狂”の正体

- 海外での評価、観客の心に残った名シーンと主題歌の余韻

- 『国宝』が“人生の映画”として観客に何を遺したのか

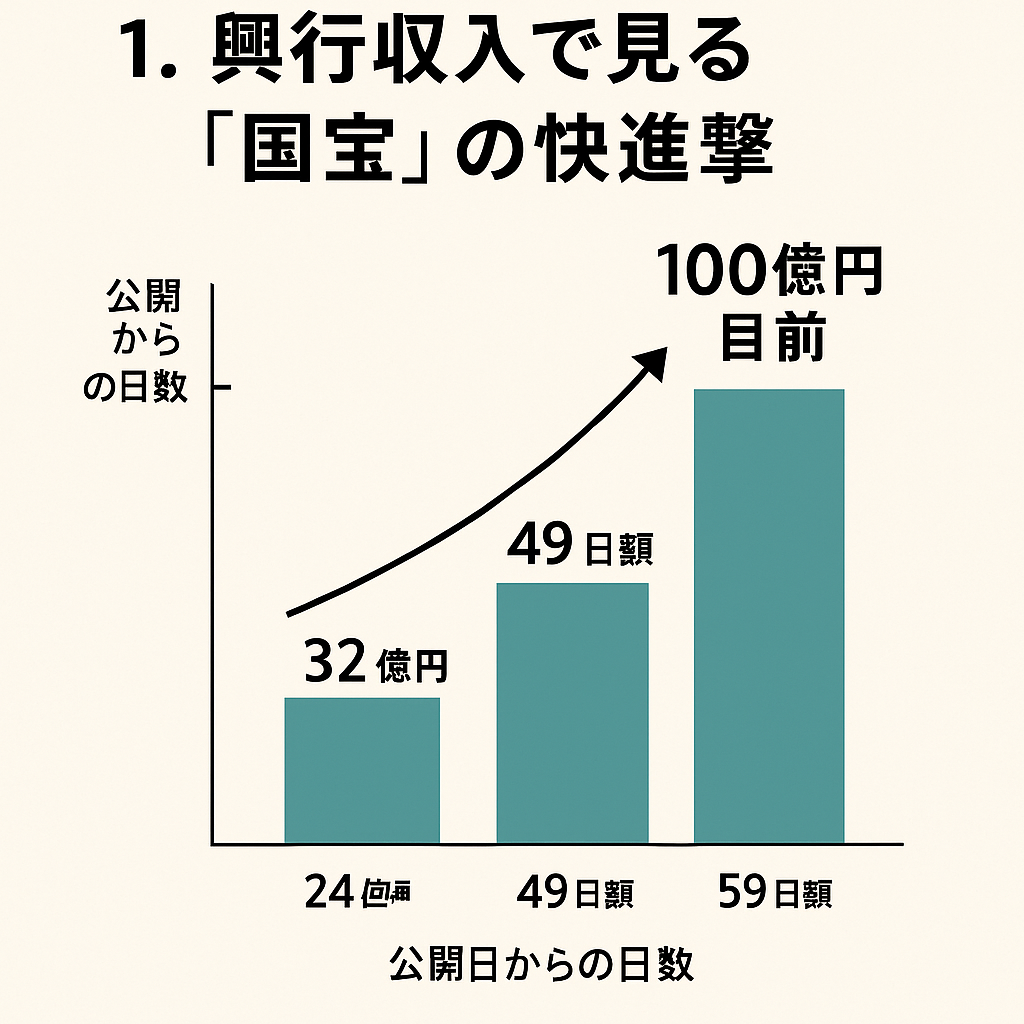

興行収入で見る『国宝』の快進撃

映画『国宝』は、2025年の夏を象徴する一本になりました。

その勢いは、ただの一時的な話題性ではなく、観客の心に深く刺さる「感情の連鎖」によって生まれた現象だと言えるでしょう。

東宝配給による本作は、公開から24日間で興行収入32億円、動員数231万人を記録。

その後も勢いは衰えず、49日間で71.7億円、59日間で85億円を突破。

まさに“100億円目前”という社会現象級のヒットとなっています。

| 公開日からの日数 | 動員数 | 興行収入 |

|---|---|---|

| 24日間 | 231万人 | 32億円 |

| 49日間 | 約500万人 | 71.7億円 |

| 59日間 | 約590万人 | 85億円 |

この数字の背景にあるのは、テレビCMや大型プロモーションだけではありません。

口コミ、SNS、そして何より「観た人の心を揺さぶった」という“感情の火種”が、また次の観客を呼んだのです。

公開初週〜1ヵ月の動員推移

特筆すべきは、公開初週から3週目にかけての落ち幅が極めて少ないこと。

リピーターや口コミによる“後追い”が多く、平日もコンスタントに動員数が記録されました。

SNSでは「最初は観るつもりなかったけど、感想を読んで足を運んだ」という声も多く見られます。

ロングラン化の背景と異例の伸び

多くの映画が“初動型”になりがちな中、『国宝』は異例のロングラン型。

全国劇場では再上映の要望も出ており、今後の上映延長の可能性も。

感情に訴えかける作品であるからこそ、「もう一度観たい」という声が絶えないのです。

1‑3. 100億円目前の社会的インパクト

もし実写邦画で100億円突破となれば、2002年『踊る大捜査線 THE MOVIE2』以来、約22年ぶりの快挙。

これは単なる興行成績を超え、「日本映画の希望」としてのメッセージを持ち始めています。

その“熱”を支えているのは、スクリーンで語られた物語の余韻を、

観た人たちが“生き直すように”共有し続けているからなのかもしれません。

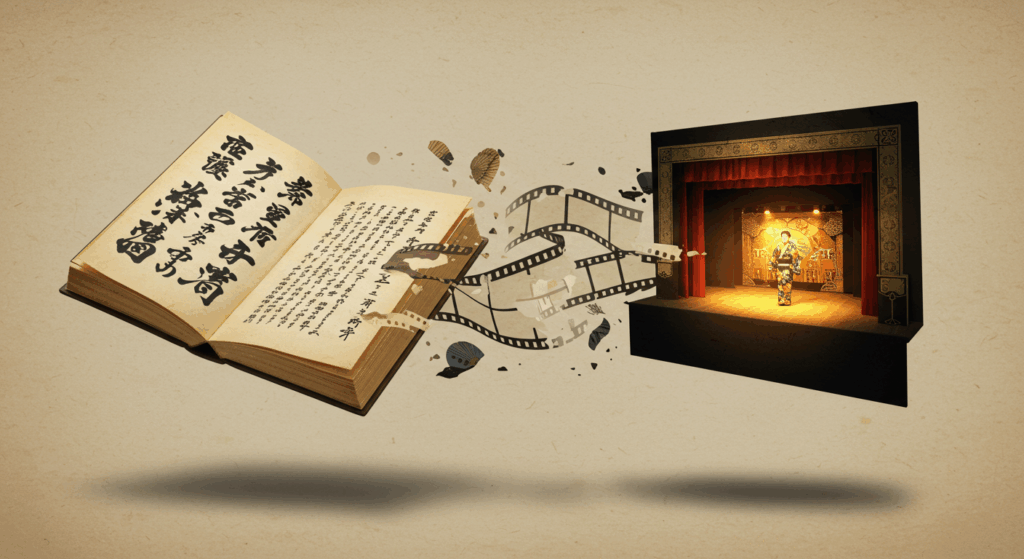

原作と映像の“魂の融合”

映画『国宝』の原作は、芥川賞作家・吉田修一による同名小説。

彼が実際に歌舞伎の現場を取材しながら紡いだ物語は、まるでドキュメンタリーのような“生”の質感を帯びています。

その文学世界が、李相日監督の手によって“映像の血肉”となったとき、

一つの芸術が別の芸術に息を吹き込む、奇跡的な瞬間が生まれました。

吉田修一による歌舞伎現場取材の重み

吉田氏は『国宝』執筆前、実際に複数の歌舞伎俳優に会い、楽屋裏や稽古場に密着したそうです。

彼が見たのは、“伝統”という名の重さに、孤独と誇りで向き合う人々の姿。

原作小説には、言葉では説明しきれない、身体感覚と空気の密度が織り込まれています。

この取材のリアリティこそが、映画『国宝』の基盤。

「フィクションなのに、フィクションではない」──

その曖昧な境界が、観る者に“これは現実の記憶かもしれない”という錯覚を与えるのです。

映像化で加わった物語の奥行き

映画版『国宝』では、原作には描かれていない視点が加わることで、物語の奥行きが増しました。

例えば、主人公の父が残した“言葉にならなかった感情”。

原作では語られなかったその背景を、李監督は映像の余白で描き出します。

また、舞台袖の静寂や視線の動きなど、原作では描けなかった“視覚の感情”も、映画ならではの演出で補完。

結果として、原作読者も「これは別のアート作品だ」と感じる、新たな体験が生まれました。

感情と技術の境界を越えた“リアル”

本作がこれほどまでリアリティを帯びて感じられるのは、

原作が“心の中を掘り下げた文学”であり、映像が“身体を通して感情を語った芸術”だから。

文学と映画が、互いに足りない部分を補い合いながら、

「芸」と「人生」の狭間にある真実を観客に届けている。

その重なり合いが、深く、強く、胸に響いているのです。

「小説を読んで泣いた。

映画を観て、その涙の理由がやっとわかった気がした──。」

主演俳優たちの果てなき覚悟

映画『国宝』がこれほどまでに観客の心を打つ理由のひとつは、

主演を務めた吉沢亮さんと横浜流星さん、二人の“身体と精神の全投入”にあります。

彼らは役に成りきるのではなく、役として“生きた”。

とくに“女形”という伝統芸に挑んだ彼らの覚悟は、役者という職業を超え、

“表現者”としての存在意義にまで踏み込んだものだったのです。

吉沢亮&横浜流星の稽古舞台裏

吉沢さんと横浜さんは、役作りのために1年半以上にわたり、実際の女形演技を体に叩き込む稽古を重ねました。

歩き方、仕草、視線の動かし方──全てが“男を消す”作業。

そのプロセスは、まるで“自分の輪郭を壊し、役として再構築する”ような苛烈なものでした。

また、女形としての“所作”だけでなく、声の出し方、衣擦れの音への感覚、舞台袖での呼吸の整え方まで習得。

李監督も「ここまで役と一体になれる役者は稀」と語るほど。

女形として振る舞った日々の記憶

あるインタビューで、吉沢さんは「撮影中、ずっと“男性である自分”を抑えていた」と語っています。

姿勢ひとつ崩せない、歩幅一歩で印象が変わる──

まるで“生き方そのものを変える”ような時間だったと振り返りました。

横浜さんも、役を離れたあともふと女形として立ち居振る舞ってしまうほど没入していたと語り、

“表現とは記憶になるものだ”という新しい理解を得たと明かしています。

俳優たちが見せた“身体性の芸術”

この映画での演技は、“言葉では語らない表現”が多くを物語ります。

わずかな首の傾げ、目線の揺れ、指先の張り──

観客はその細部に宿る“美しさ”と“苦しさ”に、知らず涙を流してしまう。

身体を通して心を語る演技。

それはまさに、歌舞伎の世界に生きる者たちの本質と重なり合い、

スクリーンの向こう側に“魂”を見せてくれたのです。

「この二人じゃなかったら、私はこんなに心を動かされなかった。

言葉にしなくても、彼らはすべてを語っていた。」

李相日監督の視線が描いた“歌舞伎に宿る生”

『悪人』『怒り』など、重厚な人間ドラマで知られる李相日監督。

彼が『国宝』で挑んだのは、物語や事件ではなく──

“芸の中に生きる人間の、目に見えない感情”でした。

監督のカメラは、舞台を大きく切り取るのではなく、

一つひとつの“所作”や“呼吸”に寄り添うように進みます。

その視線が観客に伝えてくるのは、「人間は、言葉よりも多くを沈黙で語る」ということ。

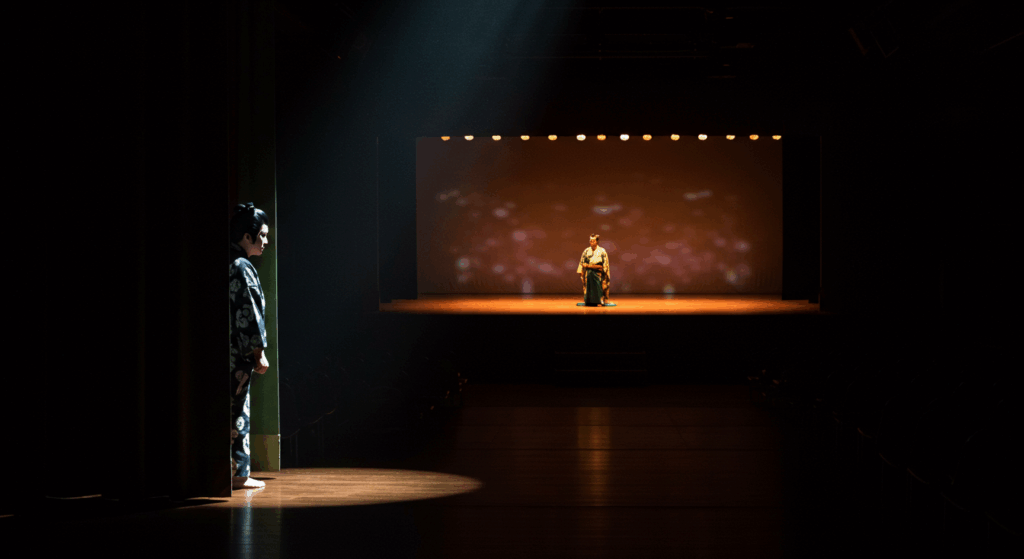

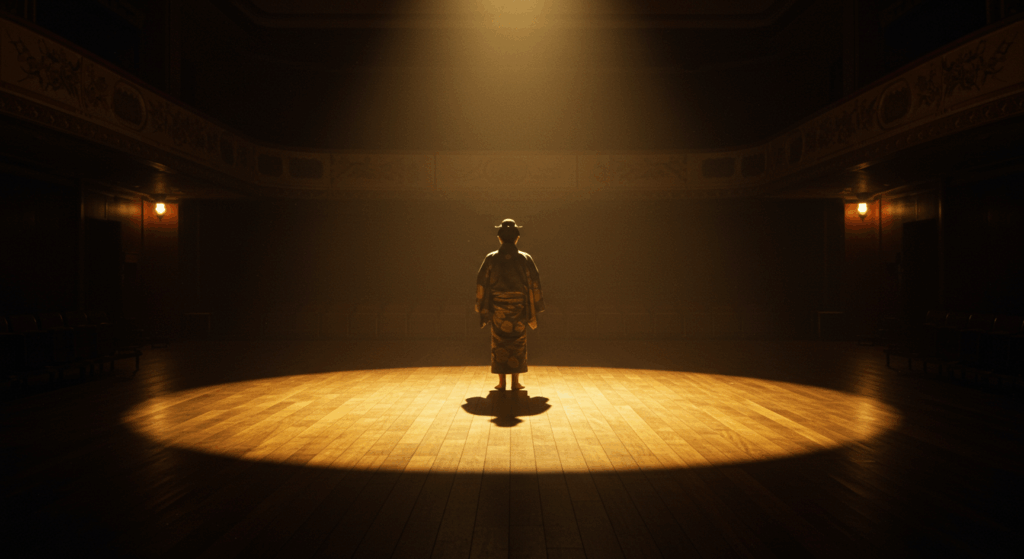

漆黒の舞台を捉えた美術と演出

本作の印象的なシーンの一つが、闇の中にただ一筋の光が差し込む“舞台袖の瞬間”。

そこでは、派手な演出も音楽もありません。

けれど観客は、その“漆黒の静けさ”に吸い込まれるように、息を止める。

李監督は、美術チームと共に「観客の視界を奪う」演出を意図的に組み込みました。

照明、影、反射──それらが一体となり、舞台という“非現実”を、逆に“現実”以上に感じさせる空間を作り出しているのです。

“静寂”が放つ心理的圧力の描写

監督は何度も「この作品の主役は“間”だ」と語っています。

言葉を発する直前、感情が揺らぐ一秒前、その“直前の沈黙”にこそ物語がある──

李監督の映画は、そんな時間を大切に積み上げていきます。

観客が涙を流すのは、セリフではなく“その前の沈黙”に胸を打たれるから。

それはまるで、歌舞伎の“見得”に至るまでの緊張と同じように、

感情のピークではなく、その“助走”が、もっとも美しいのです。

眼差しの先にある“存在の叫び”

映画の中で、吉沢亮演じる当主が無言で舞台を見つめるシーンがあります。

その目の奥に映っているのは、何も語られないままの“痛み”と“覚悟”。

李監督はこうした視線の交差や、見つめることの意味を徹底的に撮りました。

観客がその視線に心を重ねてしまうのは、自分自身が“誰かを見つめてきた記憶”とリンクするから。

李監督の演出は、私たちに「観ることは、愛することかもしれない」と静かに問いかけてくるのです。

「この映画は、言葉がなくても通じ合える瞬間を信じてくれる──

だからこそ、何度でも観たくなる。」

文化の壁を越える“普遍的普及”の形

『国宝』がここまで広く受け入れられた背景には、「文化を超える感情の力」がありました。

歌舞伎という、日本でも一部の人にしか馴染みのなかった伝統芸能が、

現代の観客に“自分の物語”として受け止められるようになった──

それは、映画の技術やマーケティングだけでなく、

誰もが抱える「不安」や「孤独」に触れた普遍的なテーマがあったからこそです。

歌舞伎に馴染みのない若年層の共感

映画公開後、X(旧Twitter)やTikTokには、20〜30代の若者たちによる感想が相次ぎました。

「歌舞伎なんて初めて観たけど、涙が止まらなかった」

「美しい所作の裏にある努力を想像して泣いた」

──そういった声は、世代や文化を超えて、作品が“心の芯”を射抜いた証拠です。

特に、若年層の“感情の受け取り方”は直感的で鋭く、

「セリフがなくても伝わる」という映画の強みが、彼らの心を動かしました。

SNSが作った文化の新たな入り口

口コミの多くは「感動」や「尊敬」というワードと共に拡散され、

TikTokでは“所作を真似してみた動画”や“衣装を再現してみた投稿”も増加。

映画館での“静かな熱狂”が、SNS上では“可視化された共感”として広がったのです。

・「泣いた、苦しいほどに美しかった」

・「人生で一番静かに泣いた映画」

・「舞台を観たくなった、初めてそう思えた」

SNSはただの宣伝ツールではなく、

“文化と観客をつなぐ共感のハブ”となり、映画が心に残った理由を可視化してくれました。

5‑3. 魂に触れた映画が生んだ“興味の扉”

『国宝』をきっかけに「歌舞伎を観に行ってみたい」と思う人が増えているというデータも。

東劇や南座では、若い来場者が増えたという報告もあり、

文化的な関心が“共鳴”を通して実際の行動へと繋がっています。

映画は文化を伝える道具ではなく、「その世界に触れてみたくなる扉」。

そして、その扉を開ける鍵は、決して専門知識ではなく、

“感情”──それだけで、十分なんだと、この映画は教えてくれるのです。

「知らない世界だったのに、懐かしいと感じた。

きっと、心のどこかで“この美しさ”をずっと知っていた。」

観客が語る“心が震えた名シーン”

『国宝』を観た人が必ずといっていいほど語るのが、「とあるシーンで涙が止まらなかった」という感想。

その瞬間は人によって違っても、共通するのは“感情が溢れたタイミングが確かにあった”ということ。

ここではSNS上での生の声や、レビューサイトで評価が高かった“名シーン”をいくつか取り上げながら、

その背景にある感情を読み解いていきます。

「舞台上で見得を切る」圧巻のシーン

吉沢亮演じる主役が舞台上で“見得”を切る場面──。

観客席が息を呑み、静まり返った数秒後、大きな拍手が巻き起こるあのシーンは、

多くの人の「心が震えた瞬間」として語られています。

それは、単に演技がすごいという話ではなく、

「その一瞬のために何年も苦しみ、何度も自分を壊した人間の美しさ」が、無言のまま伝わってきたからです。

「舞台袖で涙をこらえる」静かな感情爆発

横浜流星演じる恋人が、舞台袖で涙を流しそうになるのをぐっと堪え、背中を伸ばす場面。

SNSでも「このシーンで泣いた」「声を上げずに泣く姿にやられた」と感想が続出。

感情は抑えたときほど観る者に届く──

それを象徴するような演出に、スクリーン越しに共鳴する観客が続出しました。

「花道をひとり歩く」その後ろ姿が語るもの

物語の終盤、主人公が花道を一人歩いていくラスト近くのシーン。

観客の多くが「何も語られないのに、すべてが伝わってきた」と涙したこの場面。

過去の苦しみも、愛した人の記憶も、全部背負って歩くその姿に、

多くの人が自分自身の“背中”を重ねたのではないでしょうか。

・「あの舞台袖の呼吸だけで泣けた」

・「着物の揺れ方が、心の揺れそのものだった」

・「花道を歩く姿に、自分の人生を重ねた」

“あなたの涙は、どこで落ちましたか?”

映画を観た人同士が、そんな問いを交わせるのが『国宝』の魅力。

それはきっと、観客一人ひとりの心の奥に、“人生の余白”を静かに照らしたからなのです。

「この映画は、観たあとに“自分の人生の話”がしたくなる──。

それって、すごく特別なことだと思う。」

海外映画祭での反応と“世界に響いた伝統”

『国宝』は、第77回カンヌ国際映画祭の「ある視点」部門に正式出品されました。

このニュースが発表された時、国内では“あの作品がカンヌへ行くのか”という驚きと期待の声が広がりました。

では、海外の観客たちは、この“日本の伝統芸能”をどう受け止めたのでしょうか?

実はそこには、私たち日本人以上に鋭く、深い共感の声があったのです。

海外メディアのレビュー評価

映画専門誌「VARIETY」や「The Hollywood Reporter」などの国際メディアは、

『国宝』を「伝統という名の呪いと祝福の物語」と評し、

“家族、継承、アイデンティティ”という普遍テーマに注目しました。

特に、主役の吉沢亮が演じる「受け継ぐ者の孤独」が、

欧州の観客から「自国の伝統や家制度と重なる」との声が相次ぎ、

“伝統”がもつ葛藤が国際的に共鳴した瞬間だったといえるでしょう。

海外上映時の観客リアクション

カンヌ上映後のQ&Aセッションでは、

「舞台に立つことの苦しみと美しさを、どの国の表現者も抱えている」と語る声が多数。

また、ある若いフランスの観客は「見得を切るシーンで鳥肌が立った」と語り、

言葉がわからなくても、所作や間合いが“感情”として伝わったことを証明してくれました。

日本文化の“翻訳不要な美”として

この映画が証明したのは、「伝統芸能=説明が必要」という思い込みを壊す力。

見たまま、感じたままを“そのまま受け取っていい”という、

翻訳のいらない美しさが『国宝』には宿っていたのです。

それは、映画という“映像と音と間”の力によって、文化的な壁を越え、

世界中の観客の“感情”に直接届いたからこそ──。

「この映画は日本文化の紹介ではない。“感情の翻訳”だ。

そしてその翻訳は、完璧に私の胸に届いた。」(カンヌ上映後コメント)

興行収入データで読み解く“静かな熱狂”

映画『国宝』の興行成長は、まさに“静かな熱狂”そのもの。

派手な広告やギミックを超えて、観客の心がじんわりと火を灯し、日々積み重なった数字が静かな奇跡を起こしています。

| 公開時期 | 動員数 | 興行収入 | 増加の勢い |

|---|---|---|---|

| 24日目(6/29) | 231万人 | 32億円 | 爆発的関心の始まり |

| 38日目(7/13) | 398万人 | 56億円 | 1週間で79万人・13億円増 |

| 49日目(7/24) | 510万人 | 71.7億円 | 若年層も巻き込んだ拡散 |

この推移には、映画の勢いだけでなく、観客の“再訪&感情の共有”という波が刻まれています。

特に注目すべきは、初週の伸びが平坦に終わらず、公開後も拍車をかけて数字を伸ばした点。

平日も続く動員ペース

多くの映画は週末に動員が集中しますが、『国宝』では平日でも7万人以上の観客を維持。

SNSなどで「帰り道が静かだった」「心を抱えて劇場へ行った後も余韻で一日中揺れていた」という感想が多く、その共感の広がりが数字を支えました。

『ボヘミアン・ラプソディ』に並ぶ傾斜

公開の4週目までの伸び率は、『ボヘミアン・ラプソディ』と同等以上の記録。

予告なしで語り合われた感動が、興行を押し上げていく「言葉の映画館」の復権ともいえる現象でした。

100億円への道筋を照らす数字

ピーターソン研究所の試算では、100億円突破にはあと約28億円、さらに200万人の追加動員が必要とのこと。

夏休み公開の新作に競合されるリスクはあるものの、現時点の“静かな熱狂”が続く限り、実現の可能性は十分にあるといえそうです。

数字には冷たい印象がありますが、『国宝』の数字は、観客の涙、誰かに伝えたくなる感情、

そして「もう一度戻りたい」という想いの証。静かながらも、確実に心を動かし続ける熱量が、このグラフの線の向こうに感じられます。

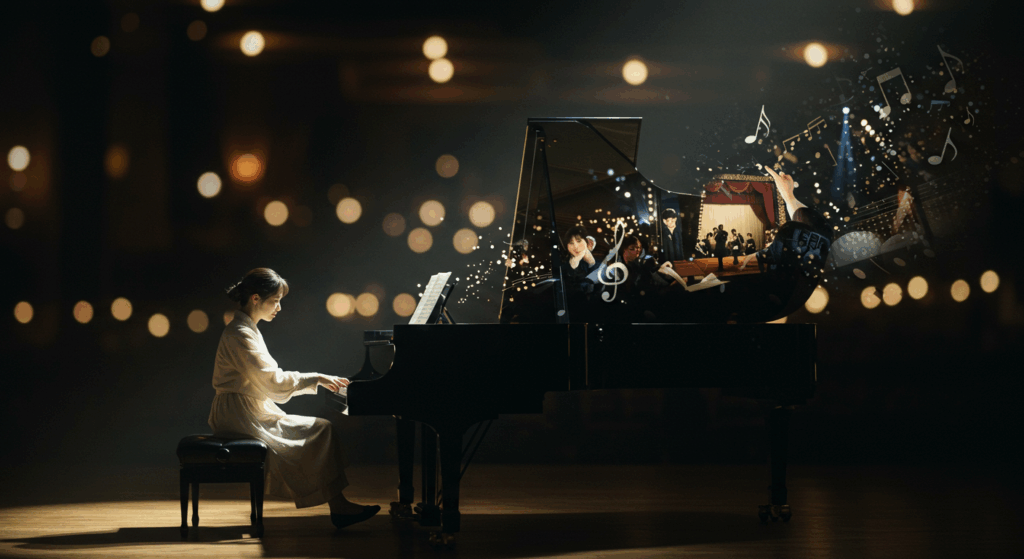

主題歌と音楽が作る余韻の旋律

『国宝』を観た人の多くが、ラストシーンの余韻と共に“音楽が胸に残った”と語ります。

それは、劇的なメロディーではなく、むしろ控えめで、静かで、

でもどこか切なさを伴った、感情に寄り添う旋律でした。

映画音楽を手がけたのは、繊細なピアノとストリングスで知られる作曲家・井上歩。

過去作『万引き家族』や『ドライブ・マイ・カー』と同様、“沈黙を奏でる音”を描く名手です。

無言のシーンを彩る“音の間(ま)”

この映画には、セリフが少ないシーンが多く存在します。

特に舞台袖、稽古場、帰り道といった“私的な空間”においては、

音楽が感情の代弁者として機能します。

たとえば、吉沢亮演じる主人公が一人で衣装を脱ぐ場面。

そこにはただ淡いピアノの音が流れ、それが彼の“虚無と疲労”を静かに映し出していました。

主題歌が抱える“語られなかった想い”

主題歌『余白』(歌:Aimer)は、映画の世界観にぴったりと寄り添った楽曲。

力強くも、どこか壊れそうな声が、「生きることの痛み」と「それでも舞台に立つ意味」を語ります。

歌詞の一節「誰にも見えない場所で泣くことを覚えた」には、

この作品の登場人物たちの“内なる叫び”が重なり、

エンドロールで涙が止まらなかったという感想も多数。

音楽が記憶をつなぐ“情緒の再生装置”

映画館を出た後も、サントラを聴くことで“感情の再訪”ができるという点も、

『国宝』が長く語られる理由の一つです。

ある観客は、SNSでこう語っていました。

涙じゃなく、“静かな感情”が溢れてくる。」

音楽は、言葉にならなかった感情の“形見”のようなもの。

『国宝』の音は、観客の記憶の奥でそっと鳴り続け、

何度でも「心を揺らしたあの瞬間」へと連れ戻してくれるのです。

「この映画を観たあと、静かなピアノ曲が“心のBGM”になった。

誰かを想うとき、ふとあの旋律が頭の中で鳴っている──それが、幸せだと思う。」

『国宝』は“何を遺す映画”なのか──感情の記録として

『国宝』を観終わったあと、多くの人が「言葉にできない感情が残った」と語ります。

ストーリーは終わっても、何かが自分の中に根を下ろしたような、静かな余韻。

それは“感動”というより、“記憶”に近いものかもしれません。

この映画が遺したもの──それは、物語でも映像でもなく、

「人が人として、何を抱えて生きているか」という“感情の記録”でした。

「言えなかったこと」が許される場所

主人公たちは、多くを語りません。

それでも私たちは彼らの痛みや迷い、愛しさを“理解してしまう”。

その沈黙のなかに、どれほどの想いが詰まっていたか──

観客の心は、想像という共鳴によって、それを受け取る準備ができていたのだと思います。

この映画は、「言葉にしなくても、あなたの気持ちはちゃんと伝わる」と

静かに語りかけてくれるような作品でした。

“推し”を超えた“あなた自身の物語”

「吉沢亮がすごかった」「横浜流星が美しかった」──もちろんそれは大前提として、

最終的には「自分自身の人生の話」へと着地していく感覚。

これは、“誰かを演じること”と“誰かを応援すること”が、

実は「誰かの人生を尊重すること」と同義であることを思い出させてくれます。

だからこそ、観客は舞台を降りたそのあとも、

この作品の中に「自分の物語の断片」を探し続けるのかもしれません。

10‑3. 心に残るのは、きっと“静けさ”

最後に残るのは、あのラストシーンの“静けさ”。

誰もいない舞台、照明だけが残る空間に、

観客それぞれの想いが重なり、そっと置かれていく。

映画が終わってから、本当の“余韻”が始まる──

『国宝』は、そんな時間まで用意された、

観客一人ひとりの“人生の風景”となる作品なのです。

「この作品に出会えてよかった。

私も“誰かの人生の観客”として、優しく在りたいと思えた──。」

- 映画『国宝』は公開から約2ヶ月で興行収入85億円を突破し、100億円目前の大ヒット作品となっている

- 吉沢亮・横浜流星の熱演と、1年半にわたる本格稽古が作品にリアルな説得力を与えた

- 歌舞伎×映画という異文化融合が“現代人の生きづらさ”と共鳴し、幅広い世代の共感を呼んだ

- SNSや口コミの力により、観た人同士が“名シーン”を語り合う連鎖が起きている

- 主題歌・劇伴音楽が感情の余韻を支え、観客の記憶に深く残る“人生の映画”として記憶されている

- 『国宝』は、物語というよりも“感情の記録”として、観る人の心に静かに灯り続けている

コメント