「この風景、どこかで見たことある気がする」

そんな感覚に胸をくすぐられたのは、きっと『ばけ ばけ』を観ていたときでした。

明治という移りゆく時代を背景に、名もなき人々の営みや、異国からやってきたひとりの文豪——小泉八雲の視点を通して描かれるこの物語。

その一場面一場面に、土地の記憶と、人の想いがにじんでいるようで。

今回は、そんな『ばけ ばけ』の世界を支えるロケ地に注目してみました。

焼津、熊本、大阪…それぞれの町が、このドラマにどう寄り添っているのか。

この記事を通して、あなたの中にも“小さな旅”が芽生えますように。

さあ、物語の余韻を辿る旅へ──そっと出かけてみませんか?

この記事を読むとわかること

- 朝ドラ『ばけ ばけ』のあらすじと、モデルとなった小泉八雲との関係性

- 焼津・熊本・大阪、それぞれのロケ地の見どころと撮影背景

- 焼津では“八雲の記憶”を感じられる場所がロケ地に選ばれている理由

- 熊本や大阪での撮影が、物語にどのような深みを与えているか

- 実際に訪れてみたくなる“ロケ地巡礼ガイド”とアクセス情報も掲載

朝ドラ『ばけ ばけ』ロケ地の全貌を解説

| 「ばけ ばけ」の世界を感じるための3つの鍵 | |

|---|---|

| ヒロイン・松野トキの視点 | 没落した士族の娘でありながら“怪談”を愛し、異文化との出会いに戸惑いながらも自分の居場所を探すトキの物語が、物語の中心にある。 |

| 八雲・セツ夫妻ゆかりの場所 | 松江、熊本、焼津など、小泉八雲とセツ夫妻が実際に過ごした地がロケ地として重ねられており、時代の匂いと人の記憶が宿っている。 |

| 風景と情感の融合 | 城下町、神社の石段、湖や海岸、静かな庭…風景そのものが登場人物の心の揺れを映す鏡となって、ドラマに「ただの背景」以上の温もりを与えている。 |

『ばけ ばけ』とは?あらすじと作品の魅力

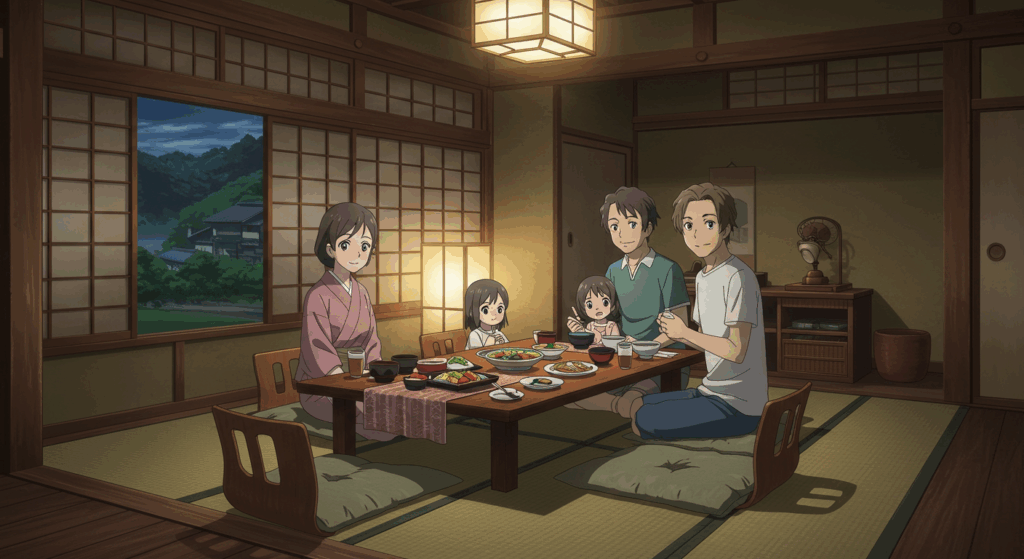

『ばけ ばけ』は、明治の松江を舞台に、松野トキという少女の心の旅が描かれます。家柄を失い、家族や社会との距離を感じながらも、「怪談」が好きなトキは、他所からやってきた外国人英語教師のヘブン(モデルは八雲)の家で住み込み女中として働くことになる。それは言葉の違いや偏見にさらされる決断ですが、同時に“自分の声”を見つけるきっかけでもあります。

このドラマの魅力は、劇的な事件ではなく、“光と影のあいだの時間”を丁寧に描くところにあります。派手な展開ではなく、日常のほころびや人の思い、小さなしぐさや風のそよぎが、心にそっと残る。トキの感情と風景とが溶けあって、「ここにいる」ことの意味を問いかけてくるのです。

▶︎ 関連記事:「松野トキのキャラクター像を探る」

なぜロケ地が注目されているのか?視聴者の反響

映像で見える街並みや神社、海岸、旧屋敷――それらがただ昔話の舞台としてではなく、「あのシーンはここかな」と胸がざわつく実感をともなっているから、ロケ地への関心が強いのだと思います。松江を中心とした風景が、見る人の心に「自分のふるさと」を思い出させるような存在になってきているのですね。

また、熊本市の旧居など、実際に八雲が住みし場所が保存されている地が公開されていたり、地元案内で紹介されていたりすることも、視聴者・ファンにとって“その場を歩いてみたい”と思わせる後押しになっています。静岡・焼津でも、八雲の記念館や碑など、ロケ地としてもゆかりのある場所が多数あり、ドラマを見た後の旅の指針になっています。

▶︎ 関連記事:「視聴者が語るロケ地の思い出」

小泉八雲との関係:舞台背景と文化的意義

ラフカディオ・ハーン―小泉八雲。彼は日本の民話や怪談を愛し、日本各地の風景を愛する作家でした。松江では教職に就き、熊本では別の暮らしをし、焼津では旅するように時間を過ごした。セツとの暮らしもまた、言語や思い出の重なりの中で「誰かの声」と「場所」が織り合わさっていく時間だったのではないでしょうか。

ドラマでそのゆかりの地がロケ地として使われているということは、作品が「記憶と実感」をつなぐ橋渡しをしている証です。旧居や記念館、神社の石段、その地を踏むことで、画面で見た風景だけでなく、過去の人々の呼吸も感じられてくるような気がします。

▶︎ 関連記事:朝ドラ「ばけばけ」出演者一覧!キャストと役柄を相関図付きでチェック

📢「ばけばけ人物紹介図」

新たに出演が発表された方々が加わりました。

放送開始まであと1週間!

どうぞ楽しみにお待ちください。#ばけばけ #9月29日スタート pic.twitter.com/uWnH9tlqOS— 朝ドラ「ばけばけ」公式|9月29日(月)放送開始 (@asadora_bk_nhk) September 22, 2025

ばけ ばけ ロケ地:焼津編|八雲ゆかりの地を巡る

| 焼津で出会う“八雲の息づく風景”3つの注目スポット | |

|---|---|

| 焼津小泉八雲記念館・滞在の家跡 | 八雲が愛した焼津の夏を過ごした場所。記念館の展示と、滞在していた家の跡碑が、彼が見た海や人々の笑顔を今に伝えてくれます。 ― 焼津市「小泉八雲が愛したまち 焼津」より |

| 海蔵寺・熊野神社などの散策道 | 静かな庭、古い石段、そして海際の風の音。教念寺・熊野神社・浪除け地蔵など、八雲が歩いたであろう道をたどると時間がゆったりと流れ出します。 |

| 焼津の港と海岸風景 | 焼津港・親水広場ふぃしゅーな・浜当目海岸など。潮の香り、波の音、漁船の影…視界いっぱいに広がる海の景色が、画面を通じて“場”として物語を支える存在になることでしょう。 |

滞在の家跡と記念館が伝える“昔日のやさしさ”

焼津には、八雲が明治の夏を何度も過ごしたという“場所”が今もあります。焼津小泉八雲記念館には、彼が書いた手紙や絵、その夏の暮らしの断片が静かに展示され、訪れる人の心をそっと包みます。焼津市が「八雲が愛したまち」として育ててきた記憶が、そこにはあります。

滞在の家跡の石碑も、小さな案内板とともに立っています。かつての屋敷の空気、階段の音、夕暮れ時の海風――直接は見えなくても、その場に立つと八雲が感じていたであろう風が、胸に触れるようです。記念館と家跡を訪れることは、“画面で見た景色”と“自分の感覚”を重ねる旅の始まりです。

散策道に残る静謐さ:海蔵寺・熊野神社などの道筋

記念館を出て歩いてみると、焼津は風景の余白で語る町だと気づきます。教念寺の境内、熊野神社の林の奥、浪除け地蔵のお堂など。石畳や古い木々、寺社の石段が、八雲が散歩を愛した理由を教えてくれるようです。

海蔵寺の静けさ、潮の香りを帯びた道、海の見える石段の上で聞こえる遠くの波音――そうした“余韻”が風景に染み込んでいて、物語の中のトキやセツが歩いたかもしれない一歩を踏みしめてみたくなります。

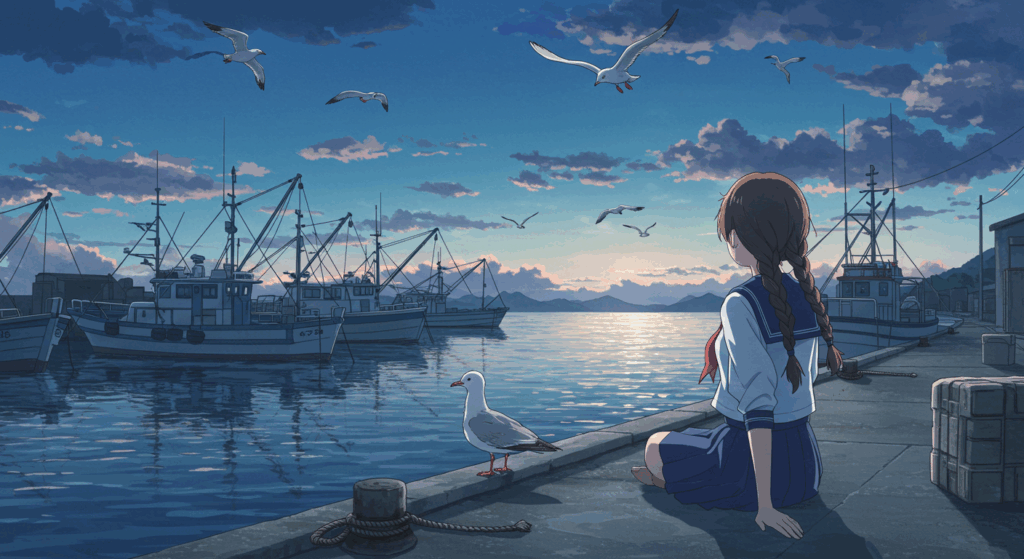

港と海辺で感じる“潮風の物語”

焼津港、親水広場「ふぃしゅーな」、浜当目海岸などの海辺の風景は、潮の香りと光の揺らぎで“場”を作る場所。漁船のシルエット、海面に反射する朝の光、波が砂を磨く音……そんな風の景色が、『ばけ ばけ』の穏やかな時間の流れとぴったり重なります。

海辺で過ごすひとときは、ドラマを観た後に余韻が残る場です。画面で見た海の色を、自分の目で見て、風を肌で感じて、波音を耳に入れる。そのとき、物語は“ただの物語”ではなく、自分の記憶の一部になります。

▶︎ 関連記事:ばけ ばけ 焼津ロケ地めぐり完全レポート

ばけ ばけ ロケ地:熊本編|静かな記憶を感じる風景たち

| 熊本で歩きたい“八雲ゆかりの3つの静かな場所” | |

|---|---|

| 小泉八雲熊本旧居 | 明治24年、八雲が英語教師として熊本に来て最初に暮らした家。洋館と武家屋敷の様式が混ざり合った建物に、八雲の“見ること・書くこと”の原点が宿る。 |

| 小峰墓地「鼻かけ地蔵」 | 熊本大学の裏山にある墓地の中に佇む地蔵。木漏れ日と静寂の中で、“見張られる者”でも“見守る光”でもあるその姿が、八雲の心のひだを映します。 |

| 三角西港 浦島屋 | 港の風景、古い洋館の遺構、海と町並みの調和。異国情緒を感じさせるこの場所は、『夏の日の夢』など八雲が旅の中で見た日本の“外からの眼差し”を感じさせるでしょう。 |

八雲熊本旧居:書く人の原点に触れる

熊本市の中心、静かな通りの中に「小泉八雲熊本旧居」があります。住所は安政町2‑6。明治24年、五高(現在の熊本大学の前身)の英語教師として赴任した八雲が最初に暮らした家です。

古い屋敷のつくりや、八雲が特注した神棚の痕跡、畳の部屋ではない選択など、彼の“外から来た者”としてのこだわりと、日本の文化を深く受け入れようとする気持ちが、建物の中に静かに残されています。訪れると、書き物の光の匂いやペン先の音が聞こえてきそうな、そんな気配さえ感じます。

開館時間は9:30〜16:30、休館日は月曜(祝日の場合翌日)・年末年始。入館料も大人200円/高校生200円、小・中学生100円で、気軽に足を運びやすいことも魅力です。公共交通を使って、熊本駅や市電を乗り継ぎながらゆったり歩くのがおすすめです。

小峰墓地「鼻かけ地蔵」:自然と孤独のあいだで

熊本大学の裏山にひっそりと佇む小峰墓地。その中に「鼻かけ地蔵」があります。木立に囲まれた中、静かな時間が流れていて、遠くの風の音や鳥のさえずりが“今このとき”を感じさせてくれます。八雲が散策中に感じたであろう、日本の自然と人の祈りの重なりを、自分の足で歩くことで感じられる場所。

この墓地から見下ろす街並みは、学校のざわめきや町の音がやわらかく遠ざかり、小さな自分の声が聞こえるような気持ちになります。もし夕暮れと重なれば、影が長く伸び、空の色がゆっくりと変わるその瞬間が心に残るでしょう。

三角西港 浦島屋:異国の風を含む港町の風景

熊本県宇城市三角町にある三角西港の浦島屋は、かつて洋風の影響を受けながら建てられたコロニアル様式の建物。海風が、波のリズムが、町の静かな呼吸とともにある場所です。八雲が旅人として、外から日本を見つめた時の視線を重ねられるような風景がそこにあります。

建物の中から窓越しに見る海や空、外の木陰に揺れる光の陰影。港の波音が微かに聞こえる場所で、八雲が感じた“異国情緒と日本らしさの交差”を体感できるかもしれません。訪れるなら、風が穏やかな日の午前中か夕方、潮の香りを含んだ風を感じる時間帯が特におすすめです。

▶︎ 関連記事:ばけ ばけ 熊本ロケ地まとめ

ばけ ばけ ロケ地:大阪編|都市の灯と静かな余白

| 大阪で感じたい“都会と心の隙間”3つのヒント | |

|---|---|

| NHK大阪放送局スタジオ内部セット | 明治の時代背景を再現した室内シーンがこのスタジオで撮影されており、窓辺の光や家具の影、人物の息づかいがセットの中で丁寧に築かれているとのこと。 |

| 大阪の校舎・学校風景 | 「奈良女子大学」の旧校舎など、現役を離れたレンガや窓ガラス、木製の廊下など、どこか懐かしさを感じる建築がロケーションとして使われていて、“記憶に残る教室”の空気を形にしているようです。 |

| 都市の影と光が交わる街角 | 路地、看板のネオン、電車の音、夕暮れ時の空と街のシルエットなど、人の営みと街の暮らしが近く感じられる場所。トキの内側の動きと都市のざわめきが重なる余白の風景。 |

NHK大阪放送局スタジオセットで紡がれる内側の世界

大阪では、スタジオが“物語の魂”を収める場所として使われています。外の光ではなく、窓辺から差し込む光、机の上の影、廊下を渡る足音……そういった細かな要素がセットの中に再現され、登場人物たちの心の揺れや時間の経過を繊細に映す鏡のような働きをしています。

撮影セットは、松江にある八雲の旧居をモデルにしたセットを含むなど、実在の場所の雰囲気を忠実に再現することにこだわっているそうです。スタジオ撮影だからといって“嘘っぽさ”を感じさせない、美術や照明の仕事に込められた思いが、画面からも伝わってきます。[交流抄「いよいよ「ばけばけ」始まる」

校舎のレンガと廊下が呼び覚ます過去の声

学生時代や古い教室の風景。木製の廊下、窓際の机、教壇。旧校舎には“時間が止まったような静けさ”があって、その中を通り抜ける光の筋や風の通り道が、トキの感情と重なります。奈良女子大学の旧校舎など、こうした場所が撮影に使われているとの情報があり、“昔日の記憶”を呼び覚ます舞台として心を揺さぶります。([NHK大阪放送局ツイート]

街角、影、夜明け前——大阪の“余白の風景”

都会の中には、人の足音や電信柱、看板の灯り、車のヘッドライトが交差する場所があります。夜明け前の静けさ、夕暮れの空模様──そんな時間帯に街角を歩くと、心の中にそこはかとなく“物語が始まる息遣い”を感じられるような気がします。

大阪編では、こうした“都市の余白”が、静かな光と闇、過去と今とが交錯する場所としてトキの心の動きと重なっていくはずです。窓から見る景色、路地裏の壁の色、傘をさす人々の影……そういうものが、ドラマに“リアルな生活の匂い”を添えるでしょう。

▶︎ 関連記事:ばけ ばけ 大阪ロケ地ヒント

ロケ地から読み解く『ばけ ばけ』の物語世界

| ロケ地が語るこの物語の深み ~心に残る5つのテーマ | |

|---|---|

| 記憶と場所 | “ゆかりの地”としての松江・熊本・焼津は、登場人物の過去・想いが宿る場所として機能し、「記憶」が風景と交錯することで物語に重層性を与えている。 |

| 光と影・時間のはざま | 城下町の石畳、湖面に反射する夕暮れ、窓辺の陰影など、自然光と建築の陰影が登場人物の心情とリンクし、時間の流れを視覚で感じさせる。 |

| 異文化と出会い | 小泉八雲・セツ夫妻という“外から来た目線”と、地元の人々・伝統との接点。ロケ地がその橋渡しをする場として、物語の核心に関わる。 |

| 日常と非日常の境界 | “怪談”や幻想の要素が、静かな日常のすき間に顔を出す。そのすき間を風景が埋めたり引き延ばしたりすることで、視覚的にも心理的にも物語に揺らぎが生まれる。 |

| 土地の声・自然との共鳴 | 宍道湖の波音、焼津の海風、熊本の山の緑…自然の要素がロケ地として頻出することで、“場所そのもの”がひとつの登場人物のような存在となっている。 |

記憶と場所:ゆかりの地が紡ぐ過去の声

松江、熊本、焼津――これらの場所は、ただ美しい風景としてだけでなく、登場人物が背負う記憶や想いを映す鏡のような役割を持っています。原作モデルのセツや八雲夫妻の実際の暮らし、そこにあった日常の音や匂いが、ロケ地の“場所”を通じて物語の中に息づいていることが、視聴者に深い共感を呼び起こします。

例えば松江。島根フィルムコミッションの情報によると、松江市が物語の主要舞台となり、城山稲荷神社や八重垣神社など“ゆかりの場所”で撮影が行われています。これらの場所はセツが育った松江藩の城下町としての歴史だけでなく、彼女が“小さな日常”をすくい取って育てられてきた場所でもあります。

熊本旧居や焼津の家跡などでは、展示や碑、建築の質感そのものが、過ぎ去った時間の層を感じさせます。草の伸びた塀の影、昔ながらの瓦屋根、遠くに聞こえる小川のせせらぎや波の音、それらの“記憶の残響”が映像と観る人の心をつなげるのです。

光と影・時間のはざま:風景が刻む心の流れ

物語には、時の流れを感じさせるシーンがたくさんあります。朝の光、夕方の黄昏、月夜、雨上がりの宍道湖――光と影の揺らぎが、ただ時を移ろわせるだけでなく、登場人物の心の変化を映すパレットになります。

ロケ地では、城下町の細い路地や古い屋根の下、神社の石段、海岸の砂浜など、光が建築や風景と交わる場所が多く選ばれていることが報じられています。松江・八重垣神社でのロケ報告会の開催もあり、石段や神社の森の奥に差す光が特に印象的だったと髙石あかりさんが語っています。

時間が“刻む”とは、ただ時を数えることではありません。影が伸びることで、昼と夜の間のあわいが生まれ、それが人物の内面へとも橋をかけます。主人公トキが“怪談”を聞く夜の闇、日向に立つ時の光、それを風景が包み込むからこそ“物語が呼吸する瞬間”が伝わってくるのです。

異文化と出会い:橋としての場所たち

小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)もセツも、外から来た存在であること、自分の中に複数の文化を抱えて生きていくことが、この作品の大きなテーマです。ロケ地はその“出会い”を視覚化する場として、町並み・建築・海岸線・神社など様々な要素をもって使われています。

例えば松江では、城下町としての日本の古い町並みと、異国の素材や言葉が少しずつ混ざり合う場面が撮られると報じられています。ロケ報告会での撮影場所決定の知らせには、松江市佐草町の八重垣神社の名前があり、神社という“伝統”の場が、物語における異文化との接点として機能します。

また熊本旧居において、洋館と和の佇まいが入り混じる建築様式や、セツが英語教師として異国から来たヘブン/八雲と暮らす中で経験する言語や文化のずれが、場所そのものから呼び起こされることが予想されます。場所はただそこにあるだけではなく、“言葉にならない違い”や“理解の狭間”を立ち止まらせる力を持っているのです。

日常と非日常の境界:怪談がひそむ静かな隙間

「怪談」という要素がこの物語にあるからこそ、静かな日常の“薄皮一枚の隙間”が大切になります。夜の縁側、神社の境内、風の通る寺の廊下――そうした日常の風景が、ほんの少しだけ非日常と触れ合う場面を準備する舞台になるのです。

視聴者は、怪談話が語られるその瞬間、ただ怖がるのではなく、そっと鼓動を聞くような感覚になります。背景にある町並みや古い家屋の木目、雨に濡れた石畳、蝉の声が遠く響く夕方など、日常と非日常のあいだの空気をロケ地が濃厚にしてくれるからです。

松江での撮影シーンなど、夜の神社や夕暮れ時の社殿などが使われる予定との報告があり、光と音と風のハーモニーが“怪談”をただの語りではなく、“体験”として観る人の肌に触れるようになっていると感じます。

土地の声・自然との共鳴:風景が心と対話する場所

自然はただそこにあるだけではない、心のひだに触れるもの。「宍道湖」「玉造温泉街」「焼津の海辺」「熊本の緑深い旧居周辺」などのロケ地には、水の音・風の匂い・季節の光・木々のざわめきがあり、それらが物語に“声”を与えています。

たとえば松江では、観光情報として“舞台は松江”が大きく取り上げられ、視聴者にも「この風景を観てみたい」「この場所で朝を迎えたい」という気持ちを芽生えさせているそうです。自然の要素があることで、物語の中のトキの呼吸やセツの思いが、風景と一緒に立ち上がるのです。

土地が語る声に耳を澄ませば、撮影地である建物や町並みは、ただのセットを越えて、“過去の誰か”が歩いた足跡となり、“いまを生きる私たち”の心に、小さな光を灯してくれます。

▶︎ 関連記事:ロケ地から探る『ばけ ばけ』の物語世界

訪れたくなる!ばけ ばけ ロケ地巡礼ガイド

| “歩きながら物語に溶ける”ための巡礼ポイント3つ | |

|---|---|

| 松江の歩き方モデルコース | 松江駅を起点に八重垣神社→小泉八雲旧居→松江城周辺を散策し、宍道湖夕景で締める流れ。光の揺らぎが映像と重なる時間帯を狙いたい。 |

| 焼津・熊本のロケ地も含めた中距離旅 | 焼津記念館・花沢の里・焼津港などを訪れ、海と町の匂いを感じたあと、熊本で旧居や墓地など静かな場所を歩いて、“静と動”のコントラストを味わうコース。 |

| タイミング&マナーの心得 | 朝や夕暮れ、季節の狭間の時間は光と影が美しい。混雑を避けるためには平日か早朝/夕方を選ぶ。撮影中・私有地には入らない・静かに歩くなど、ロケ地を大切にする気持ちを携えて。 |

松江モデルコース:光と影の旅を感じる歩き方

もし私があなたとこの旅をするなら、まず松江駅から歩き出します。朝の柔らかな光を背に、バス停を横目に見ながら八重垣神社へ。鏡の池でそっと紙を浮かべるあの儀式を見て、風の音と鳥の囀りの中で“縁”の物語を想像する時間を持ちたいです。 (交通アクセス:JR松江駅から市営バスで約15分)

そこから、小泉八雲旧居へ歩を進めます。木の香り、畳の匂い、窓から差し込む光の角度…そういう“見えるもの・感じるもの”が重なって、画面で見たあの情景がゆっくりと実際の“記憶”に変わってゆくのを感じられる場所です。旧居は松江駅から徒歩またはバスでアクセス可能。(徒歩20分前後)

旅の終わりには、宍道湖の夕日スポット「とるぱ」で夕陽を待ちたい。湖面に映る空の色、淡く移ろう雲、水辺を包む風の匂い…画面で見た夕景が、あなたの五感に刻まれることでしょう。 (場所:松江市袖師町/JR松江駅からアクセス可)

焼津と熊本も追加すると旅がもっと深くなる

松江を出てからも、旅は続きます。焼津では、小泉八雲記念館や花沢の里、「ふぃしゅーな」など、海と暮らしが近い町の“響き”を感じる場所を訪れたい。海風の中で、主人公たちが夜風に吹かれながら語ったであろう言葉を想像する、そんな時間です。

熊本では旧居や静かな墓地、海から少し離れた丘の緑など、日常だけど特別な場所を歩くこと。標識や案内板が少ないこともあるので、地図アプリを用意しておくと心が軽く旅を続けられると思います。

タイミング・準備・マナー:巡礼をもっと思い出深くするために

ひとつ、私が大切にしてほしいのは「時間帯を選ぶこと」。早朝の空気は澄んでいて、夕暮れは色が濃くなり、町並みも影を長く伸ばします。そういうときに歩くと、ドラマと風景が溶け合ったような気持ちになれるのです。

また、訪れる際は、ロケ中の撮影場所・セットなどには立ち入りしない、静かに歩く、写真を撮るなら他の人の邪魔にならないよう配慮すること。物語が育まれた土地への敬意を持って歩きたいですね。

道具としては、歩きやすい靴、傘や帽子、カメラ。飲み物と地図アプリ。小さなノートを持って行って、見た風景・聴いた音・感じた匂いを書き留めるのもおすすめです。後で見返すと、旅の記憶がより豊かになります。

▶︎ 関連記事:聖地巡礼の旅の心得とモデルコース

この記事のまとめ

- 『ばけ ばけ』は、小泉八雲とセツの“まなざし”から紡がれる心の旅の物語

- 松江・焼津・熊本など、ロケ地それぞれが“記憶の風景”として大切に描かれている

- ロケ地を巡ることで、ただの観光ではなく“物語の中を歩く”体験ができる

- 巡礼にはマナーと思いやりを持って、静かな気持ちで訪れたい

- 画面越しに見た風景が、現実の空気と匂いを伴って“あなたの物語”になる

- 『ばけ ばけ』という朝ドラが、心の奥のやさしい場所に届きますように

もしこの物語に少しでも心を揺らされたなら──

きっと、あなたにそっと寄り添う“あの考察”にも出会えるかもしれません。

やさしい気持ちのまま、次の扉を開いてみませんか?

📍 ばけ ばけ 聖地巡礼|見どころマップ

心に残ったあのシーン──その舞台となった場所を、実際に歩いてみませんか?

“風の音”や“匂い”、そして“光の揺らぎ”まで、きっと感じられるはずです。

- 🗾 小泉八雲記念館(松江):映像にも登場する心の拠り所

- 🏯 小泉八雲旧居:ドラマの空気感そのままの室内

- 🌊 焼津小泉八雲記念館:港町の風とともに八雲の記憶を辿る

- 🌌 松江ゴーストツアー:“怪”を感じる夜の松江へ

※リンクはすべて公式または信頼性の高い観光サイトです。

コメント