アニメ『ドクターストーン』を観て、「千空みたいに実際に作ってみたい!」って思った人、正直多いですよね?🔥

石けんづくり、火起こし、電気の発明──どれもアニメの中ではドラマチックに描かれていますが、

実はちゃんとした科学の原理に基づいてるんです。

この記事では、そんな「科学のワクワク」を家でも安全に楽しめる方法を、

やさしく・楽しく紹介しちゃいます💡

キーワードは「ドクターストーン 化学 実験」「石鹸 作り方」「ドクターストーン 火」「電気 発明」。

検索してここに来たあなたは、きっと「子どもと一緒に科学を楽しみたい」「自由研究のネタを探してる」タイプの好奇心旺盛さんですね。

大丈夫、この記事を読めばアニメの世界を“安全に現実化”できちゃいます🧪✨

- 『ドクターストーン』に登場する主要な化学クラフトと、その現実的な再現方法

- 千空の「石けんづくり」や「火起こし」「電気の発明」を安全に楽しむ手順

- 家庭で行える「科学実験キット」や「自由研究向けクラフト」のおすすめ

- 科学を“遊び”として親子で体験するための安全ポイント

- 「ドクターストーン 化学 実験」「石鹸 作り方」「電気 発明」など検索ニーズを満たす完全ガイド

アニメに登場した“科学クラフト”を現実で再現!

| 要点まとめ |

|---|

| 『ドクターストーン』の中で描かれる“科学クラフト”は、単なるフィクションではなく実際の科学原理に基づいている。 千空が使った化学的プロセスを現実世界で安全に再現するためには、道具・手順・安全対策をしっかり理解することが大切。 本章では、アニメと現実の“科学のつながり”をやさしく整理し、再現時の注意点をまとめる。 |

『ドクターストーン』で描かれる科学の魅力とは?

『ドクターストーン』の世界は、文明がすべて石化した後に“ゼロから科学を再構築する”というユニークな設定。

化学、物理、生物などの知識を総動員して、人類の知恵をもう一度つくり上げていく――そんな壮大な物語です。

千空が見せる発明の数々(石けん、火起こし、電気、硝酸、ガラス、鉄など)はすべて“科学的根拠あり”のリアル再現が可能。

たとえば石けんなら脂肪酸+アルカリの反応、火なら燃焼三要素(酸素・燃料・熱)、電気なら磁界変化による誘導電流。

つまり『ドクターストーン』は「フィクションの皮をかぶった理科の教科書」なんです✨

科学を“遊び”として学ぶ意義

アニメで見た「作ってみたい!」という気持ちは、実は科学教育にとって最高のスタート。

特に子どもたちにとって、“遊びの延長線上にある科学”は「観察力」「仮説」「実践」を自然に身につけるチャンスです。

保護者の方も、一緒に体験することで「科学って意外と身近なんだね」と再発見できるはず。

自由研究の題材や週末クラフトとして取り入れると、親子の会話もぐっと増えますよ☺️

現実で再現するための安全ルールと準備チェックリスト

『ドクターストーン』のクラフトはどれも実際に再現できますが、アニメのように一気に発明を進めるのはちょっと危険。

まずは安全第一で、以下のチェックリストを守りましょう👇

- 作業場所は「換気のよい屋内」または「屋外」で行う

- 火・薬品・電気を扱う場合は必ず大人が同伴

- 皮膚を守るために「手袋・長袖・エプロン」を着用

- 電気実験は「低電圧(コイン電池・単三電池)」を使用

- 終わったら道具・容器はすぐ洗浄、廃棄も分別

科学実験は“正しい理解と準備”があれば、誰でも安全に体験できます。

次章からは、千空の名場面をベースに「石けん」「火」「電気」の3大クラフトを順番に再現していきましょう!🔥

👉関連記事:

千空の石けんづくり|化学反応の仕組み

| “灰から石けん”ってどういうこと? |

|---|

| アニメ『ドクターストーン』で千空が作った「石けん」は、木の灰から取り出したアルカリと油脂の反応で生まれる。 現実ではこの反応を「けん化」と呼び、脂肪酸エステルとアルカリが反応して石けんとグリセリンを作り出す。 ただし、アニメのように灰汁(あく)をそのまま使うと強いアルカリ性になり危険。 家で挑戦するなら、安全な“メルト&ポア石けん”を使って、化学の仕組みを楽しく体験しよう。 |

けん化反応の基本と、石けんの科学

石けんのもとになるのは「油」と「アルカリ」。

この2つを混ぜると、化学反応によって油の中の脂肪酸エステルが分解され、

グリセリンと脂肪酸塩(=石けん)ができます。

理科の教科書では「けん化(saponification)」と呼ばれる反応ですね。

アニメの中では、千空が木の灰を水に溶かして作る“灰汁(あく)”をアルカリとして使っていました。

灰の中にはカリウムの成分(炭酸カリウム:K₂CO₃)が含まれていて、

これを水に溶かすことで弱いアルカリ性の液体になります。

この液体を煮詰め、油と混ぜると……泡立つ石けんの完成!

科学的には完全に正しいプロセスなんです。

ただし、灰汁は扱い方を間違えると皮膚を刺激したり、目に入ると危険なことも。

だからこそ、現代版ではもっと安全な方法を使いましょう。

アニメの「灰汁」と現実の石けんの違い

アニメの千空が作った石けんは、文明を再生するための“命を守る化学”。

一方で、現代の私たちは「安全に」「香りを楽しみながら」作れる石けんが主流です。

灰汁を自作する方法もありますが、家庭で扱うには危険が多く、

強アルカリ性(pH12以上)の液体は子ども向け実験には不向き。

その代わりにおすすめなのが、「メルト&ポア」方式です。

「メルト&ポア石けん」は、すでにけん化済みの“素地”を電子レンジや湯せんで溶かし、

香料や色材を混ぜて型に流すだけ。

強アルカリを使わないので安全で、完成までの化学の流れも観察できます。

泡立ちや香りを調整しながら、「自分だけの石けん」を作るのは、

まさに千空の“科学の再構築”をミニチュアで体験しているような感覚です。

安全にできる「メルト&ポア」石けんづくりの手順

ここからは、家庭で実践できる安全な方法を紹介します。

必要な道具はシンプルです👇

- グリセリンソープ(メルト&ポア石けん素地)

- 電子レンジまたは湯せん用の耐熱ボウル

- シリコンモールド(好きな形)

- 食紅やクレイなどの色材(少量)

- エッセンシャルオイル(香りづけ用)

- はしまたはスプーン(混ぜる用)

① 石けん素地を1〜2cm角にカットして耐熱容器に入れ、電子レンジ(600W)で30秒ずつ溶かします。

② 完全に液体になったら、色材や香りを加えてよく混ぜる。

③ 型に流し込み、冷蔵庫で1〜2時間ほど固めれば完成!

この実験のポイントは「固体→液体→再び固体」という変化。

温度による状態変化や、混ざり方の違いを観察すれば、立派な“化学の自由研究”になります。

子どもと一緒に「泡の仕組み」や「匂いの揮発」などを話してみると、

ただのクラフトが“科学の授業”に早変わりしますよ。

石けんづくりは、「化学の基本」+「創造の楽しさ」+「生活に役立つ実用性」がそろった万能テーマ。

小学生の自由研究にもピッタリで、アニメのように“科学ってすごい!”と感じられる瞬間になるはずです。

火を起こす原理を学ぶ|燃焼と酸素の関係

| 火がつく仕組みを知ると“燃え方”が見えてくる |

|---|

| 『ドクターストーン』では、千空たちが原始的な方法で火を起こすシーンがたびたび登場します。 けれど「火ってどうしてつくの?」と聞かれると、意外と説明できない人も多いはず。 火がつくには「燃料」「熱」「酸素」の3つが必要で、どれか1つでも欠けると燃焼は起きません。 ここでは、アニメの感動シーンをヒントに、身近な実験で“火の科学”をやさしく体験してみましょう。 |

燃焼の三要素を理解しよう(熱・燃料・酸素)

火の正体は「燃焼」という化学反応です。

燃焼が成立するためには、3つの条件がそろう必要があります。

それが――

熱・燃料・酸素。

この3つを合わせた図を“燃焼の三角形”と呼びます。

例えば、マッチを擦ると摩擦熱で紙に火がつきます。

紙(燃料)が酸素に触れ、一定の温度まで上がることで反応が起こり、

熱と光が放出される――それが私たちが見ている“炎”なんです。

アニメで千空たちが苦労して火をつける場面、あれは単に“根性シーン”ではなく、

「どうやって燃焼三要素をそろえるか」という科学的チャレンジそのもの。

火がつかないときは、たいてい“熱が足りない”か“酸素が足りない”かのどちらかなんです。

ろうそく実験で“酸素の働き”を目で見る

家でも簡単にできる“酸素の実験”があります。

用意するのは、ろうそく・お皿・ガラスコップ(または耐熱ビーカー)・水。

① お皿に少し水を張り、中央にろうそくを立てて火をつける。

② その上からガラスコップをゆっくりかぶせる。

すると――炎がしばらく揺れたあと、スッと消えます。

なぜ火が消えるのか?

コップの中の酸素が燃焼で使われ、空気の構成が変化したことで、

内部の気圧が下がり、水がスッと吸い上げられる現象が起こります。

つまり、火は酸素を食べて生きているようなもの。

この実験を見せるだけでも、子どもたちは「火って生き物みたい!」と目を輝かせます。

※コップが熱くなるので、火を消してから持ち上げるのがポイント。

小さな子がいる場合は必ず大人がサポートしてください。

屋外で挑戦!ファイアスチールによる安全な火起こし

アニメでは、摩擦熱や石同士を打ちつけて火花を出す“原始の火起こし”が描かれていました。

現実でも「ファイアスチール」と呼ばれる金属棒を使えば、

同じような火花を再現できます。

ファイアスチールをナイフやストライカーで強く擦ると、

表面のマグネシウム合金が削られ、数千度の火花を発生。

ティッシュや麻ひもなど、細かい繊維に火が移れば見事に着火します。

ただし、火は扱い方を間違えると非常に危険です。

屋外で地面が平らな場所を選び、必ず水入りのバケツや消火器を準備しておきましょう。

周囲に燃えやすいものがないか確認し、風が強い日は中止が鉄則。

「火を起こすこと」自体が目的ではなく、

“火がつくまでの仕組み”を学ぶ――これが科学実験としての本質です。

実際に試すと、火がついた瞬間の達成感がすごいんです。

千空が初めて電球を灯したシーンと同じように、

「科学の力で世界を変えた」ような感覚が味わえるかもしれません。

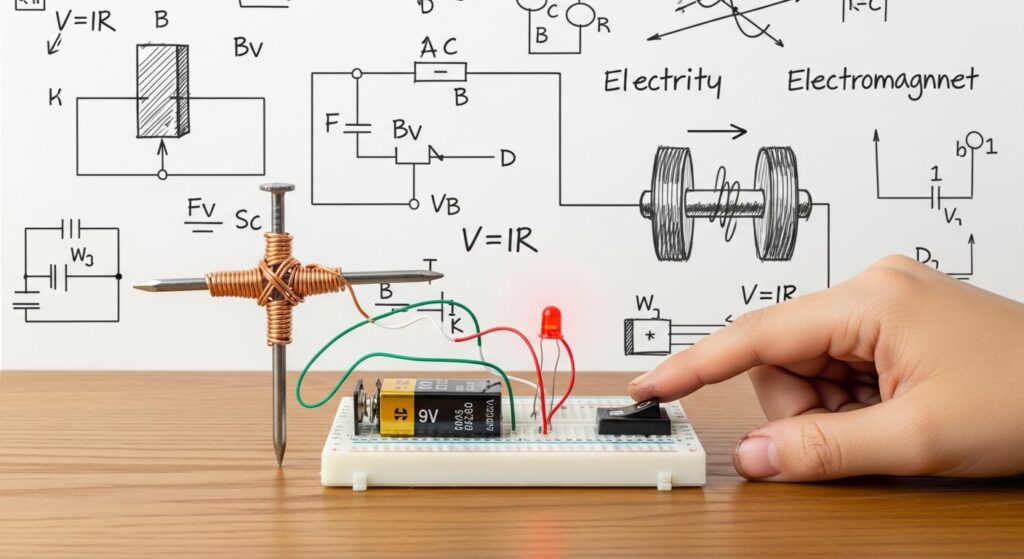

電気の発明|磁石・銅線・電球をやさしく解説

| “光る瞬間”に詰まった科学のロマン |

|---|

| 『ドクターストーン』の名シーンといえば、やっぱり電球が初めて光るあの瞬間。 落雷からヒントを得て、磁石を作り、手回し発電機で電気を生み出す―― あのシーンは、科学の進化を凝縮したような“感動の再現”でした。 現実でも、磁石と銅線さえあれば、小さな電気を起こすことができるんです。 |

千空の“電気革命”を現実で理解する

電気って、実は目に見えないエネルギーの流れ。

アニメでは千空が「磁石を動かせば電気が生まれる」と言っていましたが、

それは“電磁誘導”という現象です。

磁石の周りでコイル(銅線)を動かすと、磁界の変化によって電流が発生する――

これが発電の基本の仕組み。

つまり、私たちが家で使っている電気も、

巨大なコイルと磁石が組み合わさった「発電機」で作られているんです。

『ドクターストーン』では手回し式でそれを再現していましたが、

原理自体はまったく同じ。

科学のロマンって、やっぱりすごいですね。

紙回路・電磁石・レモン電池で電気を体感!

「でも、発電機なんて家にないよ!」という人も大丈夫。

実は家の中で手軽に電気の仕組みを“見える化”できる実験があるんです。

おすすめはこの3つ👇

- 紙回路(ペーパーサーキット):

紙に導電テープを貼って、コイン電池とLEDをつなげば、手のひらサイズの回路が完成。

電気が流れる経路を“線”として見られるので、子どもでも理解しやすい。 - 電磁石:

鉄くぎに銅線を10回ほど巻き、乾電池につなぐと鉄が磁石になります。

電気が流れると磁力が生まれ、止めると消える。

まるでスイッチのようにON/OFFできるのが面白いポイント。 - レモン電池:

レモンに銅板と亜鉛板(または10円玉と釘)を差し込み、

両方を導線でつなぐと、果汁の酸が化学反応を起こして微弱な電気を発生。

LEDをつなげばうっすら光ります。

この3つの実験はどれも危険性が低く、準備も簡単。

しかも「目で見える成果」があるから、達成感も抜群です。

紙回路で光った瞬間のLEDや、電磁石がクリップを吸い寄せるときの感動――

それこそが、千空が言う“科学の楽しさ”なんですよね。

歴史をたどる「炭化竹フィラメント」と電球の仕組み

『ドクターストーン』の電球づくりのシーンでは、

千空たちが竹を焼いてフィラメント(細い線)を作っていました。

これは実際、エジソンが使っていた「炭化竹フィラメント」がモデル。

炭にした竹は熱に強く、真空中で長く光を保つことができたんです。

電球の仕組みはシンプルで、

電気を流すとフィラメントが抵抗によって高温になり、

発光する――これが“白熱”の原理。

今はLEDが主流ですが、基本の発光原理はこの時代から続いています。

アニメでは仲間たちが夜空を見上げながら「光った…!」と歓声を上げるシーンがありますが、

あの感動は科学を学んだ人なら誰でもわかるはず。

目に見えない電気が“光”という形で現れる瞬間、

人類が手にしたのは、単なる便利さではなく“希望”そのものなんですよね。

家でできる簡単クラフト実験3選

| おうちでできる“小さな科学研究” |

|---|

| アニメのような大掛かりな発明は難しくても、身近な道具でできる“小さな実験”はたくさんあります。 ここでは、家庭で安全に・楽しく・そしてちょっと誇らしく感じる3つのクラフトを紹介します。 どれも準備が簡単で、科学の原理をしっかり体験できる内容です。 |

① メルト&ポア石けんづくり

前の章で紹介した“メルト&ポア石けん”を、もう少し具体的にやってみましょう。

この方法なら強い薬品を使わずに「けん化」を体感できます。

準備するのは、グリセリンソープ・電子レンジ・シリコン型・香料・食紅。

ソープを溶かして混ぜ、型に流して固めるだけ。

まるでお菓子づくりのような工程なのに、

「固体→液体→固体」の状態変化や混ざり方を観察できる立派な化学実験です。

子どもと一緒に作ると、自然と「どうして溶けたの?」「なぜ冷えると固まるの?」という

素朴な疑問が生まれます。

その瞬間こそ、“科学が心に灯る”タイミング。

楽しみながら「化学反応」を感じてみてください。

② 紙回路で光るサイエンスカード

次はちょっと未来っぽい工作、「紙回路(ペーパーサーキット)」です。

紙に導電テープを貼って電池とLEDをつなぐだけで、光るカードやノートが作れます。

必要なのは銅テープ・CR2032電池・LEDライト・厚紙。

回路を線で“描く”感覚で作るから、子どもでもすぐ理解できます。

電気が流れる仕組みや、極性(+と−の向き)を自然に学べるのもポイント。

完成したカードを光らせた瞬間、「え、私、発明した!?」って気持ちになること間違いなしです。

紙回路は「電気ってどこを流れているの?」を目で見せる最高の教材。

デザイン性も高く、自由研究にもぴったりです。

③ レモン電池でLEDを光らせよう!

最後は『ドクターストーン』の“発電”に挑戦。

レモンの酸を使って電気を生み出す、あの有名な実験です🍋

レモンを2つ用意し、それぞれに10円玉(銅)と釘(亜鉛)を差し込みます。

導線でつなぐと、レモンの酸が金属を溶かして電子が移動し、

微弱な電気が発生します。

LEDライトをつなげれば、ほんのり光が灯ります。

この実験は、見た目のインパクトが大きくて人気。

「果物で電気がつく!?」という驚きは、まさに科学マジックです。

化学反応が“電気”というエネルギーに変わる瞬間を、自分の目で見ることができます。

もちろん、1個のレモンでは電圧が足りないこともあるので、

2〜3個を直列につないで挑戦してみましょう。

その過程で「電池のつなぎ方」や「電圧の足し算」も自然に学べます。

どの実験も、アニメの中で千空たちが挑戦した科学クラフトを

安全に、現代風にアレンジしたもの。

やってみると「科学って思っていたより身近だな」と感じられるはずです。

【まとめ】科学は身近な“遊び”から始まる!

| 科学の入口は、好奇心と“ちょっとの勇気” |

|---|

| 『ドクターストーン』に登場するクラフトは、どれも「知識を武器に世界を変える」象徴。 千空のように壮大な発明は難しくても、家でできる実験を通じて 科学の面白さや“わかった瞬間の快感”を誰でも味わうことができます。 科学の始まりは、実はとても身近な“遊び心”からなんです。 |

アニメで学んだ科学を、リアルで感じる

アニメの中で千空が言っていた「科学はこの世界のルールを解き明かす」という言葉。

それは、まさにこの章のテーマです。

身近な実験を通じて、私たちは“世界を理解する力”を少しずつ身につけていけます。

石けんづくりで化学を知り、火でエネルギーを学び、電気で文明を体験する――

どれも特別な道具はいりません。

必要なのは、ほんの少しの好奇心と、「やってみよう」という気持ちだけ。

安全第一!家庭での科学体験のコツ

楽しい実験も、まずは安全があってこそ。

家庭で科学クラフトを楽しむときは、以下のポイントを覚えておくと安心です。

- 火や薬品を使うときは、必ず大人が同席する

- 電気実験は低電圧(単三電池やコイン電池)で行う

- 換気をよくして、燃えやすい物は近くに置かない

- 終わったあとはしっかり片付け・手洗い

これらを守れば、科学は怖くないし、むしろ“家族でできる最高の遊び”になります。

子どもが自分で火をつけたり、光を灯した瞬間の笑顔は、何ものにも代えがたいもの。

親にとっても、“学びの時間”を一緒に過ごせる最高の機会になります。

子どもと一緒に“未来の千空”を育てよう

『ドクターストーン』の魅力は、「科学=勉強」ではなく「科学=生きる力」として描かれているところ。

実験を通して「なぜ?」「どうして?」を考える姿勢こそが、

これからの時代を生きる上での“科学的思考”につながっていきます。

たとえ結果がうまくいかなくても、それも立派な発見。

うまく固まらない石けんも、光らないレモン電池も、

次のチャレンジへのステップです。

その小さな試行錯誤が、未来の科学者を育てるんです。

千空のセリフを借りるなら、

「科学はゼロからでも、何度でもやり直せる」。

この言葉を胸に、今日からあなたの家でも“科学の火”を灯してみてください。

- 『ドクターストーン』の“科学クラフト”は、すべて実際の化学・物理の原理に基づいている

- 千空の「石けんづくり」はけん化反応の再現であり、家庭では安全なメルト&ポア方式が最適

- 火を起こす原理は「燃焼の三要素」──熱・燃料・酸素のバランスを体感することで理解が深まる

- 磁石・銅線・電球の実験で、電気の発生から発光までを“見える化”できる

- 紙回路・レモン電池・石けんづくりなど、家庭で安全にできる科学クラフトは親子時間に最適

- 科学の始まりは「遊び」と「好奇心」から。身近な体験が、未来の探究心を育てる

今回紹介した科学クラフトが面白かった方は、ぜひ他の記事もチェックしてみてください。

アニメや漫画で描かれる“科学のひらめき”を、もっと身近に感じられるはずです🌱

『ドクターストーン』公式情報

コメント