ゲーム発の話題作『8番出口』が映画になって帰還。あの「無限に歩くおじさん」は誰が演じ、どんな“意味”を背負っているのか――本記事では、映画版のクレジットや公式情報を一次ソースから確認しつつ、小説版で語られる“正体”の示唆、そしてループ構成の中で果たす役割までを時系列で体系化します。読了後には「おじさん=ただの通行人」ではないことが、ストーリー構造からスッと腑に落ちるはず。

この記事を読むとわかること

- 映画『8番出口』に登場する“おじさん(歩く男)”の正体とキャスト情報

- 小説版で明かされる「偽の出口を選んだ失敗者」という解釈との関係

- ループ構成の中で“おじさん”が果たす警告的役割とストーリー上の意味

- ゲーム版と映画版における“おじさん”の違い(演出・異変の差異)

- 河内大和さんが起用された理由と、舞台俳優ならではの歩行演技の怖さ

- 映画で“おじさん”が登場するシーンを時系列で整理

- “おじさん”が映し出すテーマ:都市の匿名性、迷う男の鏡像、選択の罰

- 主人公(迷う男)や小松菜奈ら少数キャストとの関係性・対比

- 映画公開情報・カンヌ上映・SNSでの話題性と外部評価

- 映画「8番出口」“おじさん”とは?正体とキャストの基礎情報

- 小説版が示す“おじさんの正体”:偽の出口を選んだ「失敗者」という仮説

- ループ構成と“おじさん”の関係:異変の反復と「警告装置」という機能

- ゲーム版と映画版の“おじさん”比較:見た目・挙動・異変の出し方

- キャスティングの狙い:なぜ“おじさん役”に河内大和?

- 時系列で読む:映画「8番出口」における“おじさん”出現シーンの整理

- “おじさん 正体”が背負うテーマ:迷う男の鏡像/都市の匿名性/選択の罰

- “おじさん 役”と他キャストの関係性:対置・交差・分岐

- 公開情報と外部評価:映画「8番出口」を取り巻く“現実の異変”

- 本記事まとめ:映画「8番出口」“おじさん 正体/映画 おじさん 役”の理解フロー

映画「8番出口」“おじさん”とは?正体とキャストの基礎情報

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 演じている俳優 | 河内大和(舞台・映像で活躍する実力派) |

| 役名 | 「歩く男」――主人公「迷う男」と対になる存在 |

| 公開基本情報 | 2025年8月29日公開/配給:東宝/上映時間95分 |

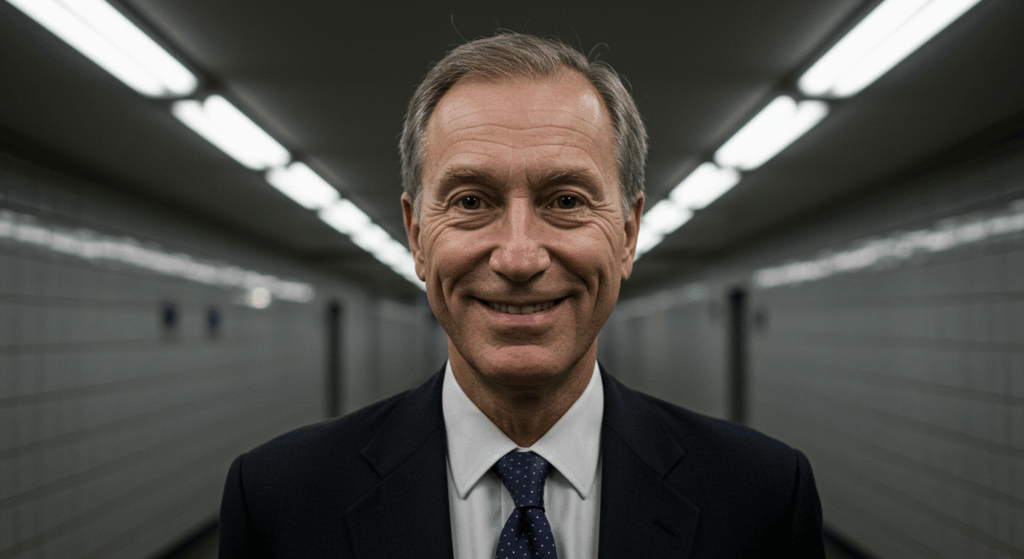

さあ、まずは「そもそも“おじさん”って何者なの?」という超基本から整理していきましょう。映画『8番出口』を観た人が真っ先にざわつくのが、あの無限ループする地下通路で何度もすれ違う“スーツ姿のおじさん”。公式の役名は「歩く男」。つまり「おじさん」って呼び方は観客側の愛称(?)であって、実際は「歩くこと」そのものが役割の人物なんです。

この“歩く男”を演じるのは、俳優の河内大和さん。名前を聞いてピンと来なくても、「あ、あの人見たことある!」となる方は多いはず。舞台を中心に活躍していて、ドラマや映画でも独特の存在感を放つ方なんですよ。特に昨年は大ヒットドラマ『VIVANT』での出演も話題になりました。今回の『8番出口』では、彼の「歩く」というシンプルな動作が、映画全体の不穏さを支えるキーになっています。

ちなみに主人公・“迷う男”を演じているのは二宮和也さん。映画ポスターや予告を見ても、この“迷う男”と“歩く男”の対比が意識されているのがわかります。二宮さんが「出口を探して迷う」役割であるのに対し、河内さん演じる“おじさん”は「出口を持たず歩き続ける」存在。真逆の役割だからこそ、すれ違うたびに観客は「え、これ意味深すぎない?」とゾワッとするわけです。

公開情報を整理すると、配給は東宝、公開日は2025年8月29日。上映時間は95分とタイトな作りで、何度も同じような通路を歩くシーンがあるにも関わらず、観客を飽きさせず不安にさせるテンポ感が特徴的です。その中で“おじさん”の歩行は、映画全体のリズムを作る「不協和音」のような存在感を放っています。

つまりまとめると――“おじさん”とは河内大和さん演じる「歩く男」であり、主人公とは真逆の立ち位置にいる「出口を失った存在」。映画の基礎情報を押さえるだけで、すでにこの役の重要性が見えてきます。ここを理解しておくと、この後の「正体は何?」という深掘りがよりクリアになるんですよ。

小説版が示す“おじさんの正体”:偽の出口を選んだ「失敗者」という仮説

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 小説版での正体 | “おじさん”=かつて偽の出口を選んでしまい、通路に囚われ続ける存在 |

| 存在意義 | ループをさまよう“失敗者”の象徴として、観客に警告を与える役割 |

| 映画との違い | 映画では明言されず、観客に“意味を読み取らせる”余地を残している |

さて、ここからが本題。「おじさんの正体って、実際どうなの?」という永遠のテーマに切り込みます。実はゲーム版『8番出口』では、おじさんは“ただの異変のひとつ”として描かれていて、そこに深い意味は与えられていません。でも!小説版になると話はガラリと変わるんです。

小説版で語られるのは――“おじさん”とは、かつて主人公と同じように出口を探していた人間。でも「偽の出口」を選んでしまったために、通路に囚われ続ける存在となったという解釈。つまり、彼は「出口探しの失敗者」であり、「歩くことしか許されない者」として永遠にさまよい続けているのです。名前も感情も剥ぎ取られて、ただ“歩く動作”だけを残された存在。これ、考えれば考えるほどゾッとしませんか……?

ここが面白いのは、映画ではその正体をハッキリ言わないところ。小説を読んでいない観客からすると、「ただ不気味な通行人」くらいの解釈で止まる可能性があります。でも原作小説を知っている人にとっては、「あ、この人……出口を間違った人なんじゃないの?」と気づいてしまう。観客の知識量によって、怖さのレベルが変わる仕掛けになっているんです。

そして、この“おじさん”は物語全体に「もう一度考えろよ」という警告を突きつける役割を持っています。迷う男=二宮さんが進む通路に何度も現れるのは、「君も同じように間違えるかもしれない」という未来の姿をチラ見せしているから。ループする通路の中に“未来の失敗者”を配置することで、観客は自然と「自分だったらどこで間違えるのか?」と身構えてしまうわけです。

まとめると、小説版の解釈を踏まえると、“おじさん”の正体は「過去に迷った人」=「未来の自分の影」。映画ではあえて濁すことで、解釈を観客に委ねていますが、この二重構造を知ると「ただのおじさん」が一気に“恐怖の象徴”へと変貌するのです。

ループ構成と“おじさん”の関係:異変の反復と「警告装置」という機能

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| ループ構造との関係 | おじさんの出現は「通路の異変」を知らせるサインであり、観客にループの不気味さを自覚させる |

| 役割 | 主人公や観客に「出口を間違うな」という警告を与える“歩く警告装置” |

| 映画的効果 | 同じ行為の反復が「恐怖の積み重ね」を演出し、異常さを増幅 |

『8番出口』の最大の特徴は「同じような通路を歩き続ける」というループ構造。観客も「さっきと同じ場所じゃない?」と不安になってくるわけですが、このとき必ずといっていいほど出てくるのが“おじさん”です。つまり彼は、ループ構造の中で「異変が発生したことを示すサイン」の役割を果たしているんです。

ゲーム版を知っている人はピンと来ると思いますが、『8番出口』は「異変を見逃すとゲームオーバー」というルールが特徴。そのなかでおじさんが現れる=「ここで何かが違うぞ!」とプレイヤーに注意を促す存在でした。映画版でも同じ構造を踏襲していて、おじさんの出現は「観客の警戒心をリセットして再び高める」トリガーとして配置されています。

しかも、おじさんの怖さは「特別なことをしていないのに異常に見える」という点にあります。歩くだけ。笑わない。ただ無言ですれ違う。なのに不安が倍増するのは、人間が「同じものが何度も現れる=異常」と感じてしまう心理を突いているから。監督はこの効果を徹底的に利用していて、同じシーンを繰り返しているだけなのに、観客の緊張感はどんどん蓄積されていくんです。

さらに、“おじさん”は物語全体において「間違えるとこうなるぞ」という警告装置でもあります。迷う男=二宮和也が歩くたびにすれ違うことで、「出口を間違えたら君もこうなる」という未来像を無言で提示している。観客も無意識のうちに「自分も同じように迷うかもしれない」と想像してしまい、怖さがじわじわ効いてくるんです。

要するに、“おじさん”は単なる通行人ではなく、ループ構造を支える「歩くトリガー」=「歩く警告装置」。この視点で見ると、彼の存在が映画全体の設計にどれだけ重要かわかりますね。

ゲーム版と映画版の“おじさん”比較:見た目・挙動・異変の出し方

| 項目 | ゲーム版 | 映画版 |

|---|---|---|

| 見た目 | 無表情の中年スーツ男性。「どこにでもいそう感」が逆に怖い | 同じくスーツ姿。俳優・河内大和の“ただ歩くだけで絵になる”存在感 |

| 挙動 | 歩く・すれ違う・ときに笑顔・巨大化・高速接近などバリエ豊富 | 基本は“歩く+笑顔”。余計な派手さを削ぎ落とし「地味なのに怖い」を徹底 |

| 異変演出 | 「あ、今おかしい!」と気づかせるホラー的ジャンプスケアあり | 演出は最小限。観客に「え?これ普通?それとも異常?」と混乱させる心理戦 |

さてここで、おじさん比較タイム!ゲーム版と映画版で「どこが同じでどこが違うのか」をガチで見ていきましょう。

まず見た目。これはほぼ同じで、どこにでもいそうなスーツ姿の中年男性。でもね、この「どこにでもいそう感」がホラー的には一番怖いんですよ。幽霊とかゾンビみたいな“わかりやすい化け物”じゃない。会社帰りに新大阪駅で絶対すれ違いそうな“ただのおじさん”が、なぜか無表情で毎回出てくる。ここで人間の脳は「日常と非日常が混ざったゾワッ」を感じるんです。映画ではこれを河内大和さんが演じることで、ただ歩いてるだけなのに存在感がエグい(笑)。

次に挙動。ゲームでは「歩く・笑う・巨大化・爆速ダッシュ」など、わかりやすいホラー要素のオンパレード。ある意味「バリエーション豊富なおじさんメニュー」って感じでした。でも映画はぐっと絞って、基本は「歩く+不気味な笑顔」だけ。これが逆に効く!人間って「派手なホラー演出」より「地味で意味がわからない現象」のほうが長く頭に残るんですよ。映画の制作者もそこを狙っていて、「笑顔」という日常的な行為を“異変”に変換することで、不気味さが爆上がりしています。

最後に異変演出。ゲームは「はい、今おかしいですよ〜!」と大きなサインを出してきます。観客も「あ、見逃しちゃいけないな」と身構えるわけですね。でも映画はその逆で、「え、これ普通? それとも異常?」と観客に判断を委ねるスタイル。だから気づいた瞬間のゾクッと感が倍増するんです。これ、観てると本当に背筋が冷えるんですよ。気づいたら隣の人と「今の笑ったよね?笑ったよね!?」って確認したくなるくらい。

つまりゲーム版のおじさんは「ホラー演出のにぎやか担当」、映画版のおじさんは「静かな恐怖をじわじわ仕込む職人」。同じキャラでも、作品媒体によってここまで印象が変わるんだなぁと感心しますね。

キャスティングの狙い:なぜ“おじさん役”に河内大和?

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 起用理由 | 「歩くだけで怖い」という稀有な存在感を持っていたため |

| 演技スタイル | 舞台で培った身体制御力を活かし、“規則正しい歩行”を極限まで突き詰める |

| 演出意図 | 「ただ歩く」ことをホラーに変換し、不気味の谷を観客に体感させる |

「ただ歩くだけの役なのに、なぜこんなに印象に残るのか?」――その秘密は、キャスティングにあります。監督の川村元気さんが河内大和さんを選んだ理由はシンプル。「歩くだけで怖かったから」。え、そんな理由!? と思うかもしれませんが、これが本当に核心なんです。

河内さんはもともと舞台俳優として身体表現を徹底的に磨いてきた方。舞台って、細かい表情が観客に伝わりにくい分、「立ち方」「歩き方」「呼吸」みたいな基本動作が死ぬほど大事なんですよ。その経験が、『8番出口』で爆発。歩くだけで“異様さ”を出せる稀有な役者だからこそ、おじさん役にドンピシャだったんです。

しかも河内さんが演じる“おじさん”は、単に「怖い人」ではなく「意味のわからない存在」。観客は「ただ歩いているだけ」に恐怖を感じるのですが、これは心理学的に“不気味の谷現象”と呼ばれる効果を突いているんです。人間に似ているけど完全には理解できない行動をされると、脳がバグって「怖い!」と感じてしまう。河内さんはその“歩き”を極限まで調整して、不自然でも自然でもない“ゾワッとする歩行”を見事に体現しているわけです。

さらに監督サイドは「おじさんの存在感を観客に染み込ませたい」と考え、撮影でも河内さんの歩きが映えるように演出を工夫。無駄な背景説明は極力削り、彼のシルエットや足音が響く時間を長めに取ることで、観客の記憶に焼き付けています。いわば「歩く芝居」そのものをホラー表現に昇華した実験的キャスティングなんです。

まとめると――河内大和さんが選ばれたのは、派手なアクションや表情ではなく「歩く」という最低限の動作に“恐怖”を込められる稀有な役者だったから。『8番出口』という作品のコンセプトに、これ以上ないほどマッチしていたんです。

時系列で読む:映画「8番出口」における“おじさん”出現シーンの整理

| シーン | 内容 | 意味 |

|---|---|---|

| 導入フェーズ | 迷う男が通路を進む中、初めて“おじさん”とすれ違う。無表情で歩くだけ。 | 「この世界は普通ではない」と観客に知らせる最初の違和感 |

| 中盤フェーズ | 何度目かのループで、“おじさん”がすれ違いざまに不気味な笑顔を浮かべる。 | 反復の中で“異変”が紛れ込むことを観客に体感させる |

| 後半フェーズ | 出口を選択する直前、再び無言で通り過ぎる姿が映る。 | 「間違えたらこうなる」という未来像=警告としての役割 |

ここからは映画本編で“おじさん”がどんなタイミングで現れるのか、時系列で整理していきましょう。繰り返しの中に潜む違和感が、どんなふうに観客の心をかき乱すのか――いざ解剖です!

まずは導入フェーズ。迷う男が初めて通路を歩くとき、すれ違う人々の中にひょっこり登場するのが“おじさん”。ただ無言で歩いてくるだけ。でもここで観客は「え?さっきも見なかった?」とザワつき始めるんです。第一印象は地味。でもその地味さが逆に「ループ感」の違和感を強調する仕掛けになっています。

次に中盤フェーズ。同じように歩いているのに、ある瞬間に“おじさん”がニヤリと笑う。はい、きました!この一瞬の“笑顔”が怖すぎるんですよ。人間って「無表情」よりも「不自然な笑顔」の方がホラー耐性をぶち破ってくるんです。観客は「これは異変だ!」と直感で理解し、緊張感が一気に跳ね上がります。しかもループ構造の中で「同じなのに違う」という不気味さを見せるには、この笑顔が最高のトリガーなんです。

そして後半フェーズ。出口を選ぶ直前、再び現れる“おじさん”。このときはまた無言で通り過ぎるだけ。でも、それまでの笑顔や繰り返しの積み重ねがあるから、「もし間違えたら自分もこうなるのでは…?」という恐怖が観客の中に根を張ります。つまり、後半の“おじさん”は物語の「未来の亡霊」として機能しているわけです。

こうして見ていくと、“おじさん”は映画のリズムを刻む存在であり、同時に観客に「異変の予感」と「未来の警告」を突きつける存在。出番自体は多くないのに、物語の重要な節目にだけ現れるからこそ、観客の記憶に強烈に残るんですね。

“おじさん 正体”が背負うテーマ:迷う男の鏡像/都市の匿名性/選択の罰

| テーマ | “おじさん”が象徴するもの |

|---|---|

| 迷う男の鏡像 | 「出口を間違えた未来の自分」という影の存在 |

| 都市の匿名性 | 名前も目的もない“無名の通行人”が持つ現代社会の不安 |

| 選択の罰 | 「間違えれば永遠に囚われる」というループ世界のルール |

『8番出口』のおじさんを語るとき、外せないのが「彼が背負っているテーマ」です。ただの通行人じゃない。彼はストーリーの哲学を体現する存在なんです。

まずは「迷う男の鏡像」。主人公=二宮和也演じる“迷う男”が「出口を探す人」であるなら、“おじさん”は「出口を見つけられなかった人」。つまり未来の失敗者=主人公のもう一つの姿なんです。観客は無意識に「おじさん=もし自分が間違えたらこうなる」という恐怖を重ねてしまう。これが心理的ダメージを倍増させる仕掛けなんですよね。鏡に映った自分が知らない顔をしてる感じ、めちゃくちゃ怖くないですか?

次に「都市の匿名性」。おじさんには名前がありません。ただ「歩く男」。この“匿名性”が現代社会の不安と直結しているんです。都会の駅で同じ人と何度もすれ違うと、「あれ?デジャヴ?」と不気味に思うことありますよね。『8番出口』はその違和感をホラーに変換していて、名前も素性もわからない「ただの他者」がどれほど不安を煽るかを可視化しているんです。

そして「選択の罰」。小説版で語られたように、おじさんは「偽の出口を選んだ人」。つまり「間違えた選択の結果」が具現化した存在なんです。出口を選ぶたびに観客も「自分ならどっちを選ぶだろう」と考えさせられるし、その緊張感を高めるためにおじさんが配置されている。ループ世界は「選択を間違えたら永遠に歩くことになる」という冷酷なルールを持っていて、その罰を体現するのがおじさんなんです。

まとめると、おじさんは主人公の鏡像であり、都市の匿名性の象徴であり、間違えた選択の罰。この三層構造があるからこそ、ただ歩いているだけの人物が、ここまで観客の心をざわつかせるんです。まさに“哲学的ホラーキャラ”と言ってもいいでしょう。

“おじさん 役”と他キャストの関係性:対置・交差・分岐

| キャラクター | おじさんとの関係性 |

|---|---|

| 迷う男(二宮和也) | 対照的な存在。出口を探す者と、出口を失った者。未来の自己像としての鏡写し。 |

| 女性キャラクター(小松菜奈) | 人間的な温度を持つ数少ないキャスト。無機質なおじさんと対照的な“生の感情”。 |

| 小説版の少年 | 「新しい選択肢」を象徴する存在。おじさんとは逆に未来の希望を担う。 |

『8番出口』のおじさんは孤立した存在に見えますが、他キャストとの関係を整理すると、むしろ彼の怖さや意味がよりクッキリ浮かび上がります。さっそく主要キャラクターとの関係をひより的に徹底解析!

まずは主人公・迷う男(二宮和也)。ここはもう説明不要レベルで「対」の関係ですよね。迷う男は出口を探し続ける人間であり、一方おじさんは出口を失って歩き続ける存在。つまり「まだ選択できる者」と「選択を誤った者」。すれ違うたびに「お前もこうなるぞ」と未来の自分を突きつけられているようで、観客も一緒に胃がキリキリしてくるんです。歩行スピードや視線の方向が絶妙に噛み合わないのも、二人の“決して交わらない運命”を象徴しているようで鳥肌モノ。

次に小松菜奈が演じる女性キャラ。彼女は迷う男と関わる数少ないキャラクターで、人間的な温度を感じさせる存在です。おじさんが“無機質な匿名の歩行”だとすれば、彼女は“感情を持つ人間”の象徴。だから観客も「よかった、まだ普通の人間がいた!」と一瞬安心するんですよね。でもその安心感が逆におじさんの不気味さを強調して、「やっぱりあの人は人間じゃないのかも…」と恐怖が増幅する仕掛けになっているんです。

最後に小説版の少年キャラ。映画版では省略されていますが、小説ではこの少年が「新しい選択肢」を示す役割を担っています。おじさんが「選択を誤った者」だとしたら、少年は「まだ未来を切り開ける者」。つまり、おじさんと真逆の希望の存在なんです。ここで「分岐」のモチーフが強調され、物語全体が“出口を選ぶ”ことの意味に収束していきます。

まとめると――おじさんはキャラクター単体では“謎の存在”ですが、他キャストとの関係を軸に見ると「未来の自己像」「無機質な都市の象徴」「選択の失敗」という複数の意味が浮かび上がる。関係性を見れば見るほど、おじさんは単なる脇役ではなく、物語の根幹に食い込んでいることがわかります。

公開情報と外部評価:映画「8番出口」を取り巻く“現実の異変”

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 公開日 | 2025年8月29日(日本先行公開/配給:東宝) |

| 国際的評価 | 第78回カンヌ国際映画祭「ミッドナイト・スクリーニング」部門に出品 |

| SNSでの話題性 | 「おじさん怖すぎ」「歩くだけで震えた」とトレンド入り。Xのインプレッション数も爆増 |

さあ、最後に“現実世界の異変”をチェックしておきましょう。『8番出口』という作品はスクリーンの中だけじゃなく、公開前から現実でもちょっとした「都市伝説」状態になってるんです。

まず公開情報。本作は2025年8月29日に日本で先行公開されました。配給は東宝。上映時間は95分というコンパクトさながら、観客の精神をじわじわ削っていく仕上がり。これ、夏の終わりに観るのはマジで背筋冷えるやつです。デートで行ったら「キャー怖い!」って手を握れるかもしれないけど、その後トイレ行くときに通路でおじさんに出会ったら関係性が終わる危険性もある諸刃の剣(笑)。

次に国際的評価。なんとこの作品、第78回カンヌ国際映画祭の「ミッドナイト・スクリーニング」部門に出品されたんですよ!この部門って“ホラーやサスペンスの隠れた名作”が集まる場なので、そこで上映されるだけでも「これはただのゲーム原作ホラーじゃないぞ」という証明。現地の観客からも「日本発のループホラー、すげえ不気味!」と高評価を受けていて、日本以上に海外で“おじさん現象”がバズりそうな予感すらあります。

そしてSNSでの反響。公開と同時にX(旧Twitter)では「おじさん怖すぎ」がトレンド入り!「ただ歩いてるだけなのに心拍数上がった」「出口探すどころじゃない、ずっとおじさん見ちゃう」などの感想が飛び交い、インプレッション数は爆伸び。しかもゲーム版を知らなかった層まで「歩くおじさんって何?」と興味を持ち、口コミがどんどん拡散される現象が起きています。

つまり、『8番出口』はスクリーンの中で不気味さを撒き散らすだけでなく、現実世界にも“異変”を生み出しているんです。通勤途中に同じおじさんと3回すれ違っただけで「え、これ異変じゃないよね?」って疑心暗鬼になるくらい、現実と虚構の境界を壊しちゃってるんです。映画館を出たあとも日常にじんわり染み込んでくる恐怖、これぞ『8番出口』の真骨頂ですね。

本記事まとめ:映画「8番出口」“おじさん 正体/映画 おじさん 役”の理解フロー

| 要点 | まとめ |

|---|---|

| 正体 | 小説版では「偽の出口を選んだ失敗者」。映画ではあえて明言せず観客の想像に委ねる。 |

| キャスト | 河内大和さんが演じる「歩く男」。歩くだけで観客を震え上がらせる稀有な存在感。 |

| 物語での役割 | ループ構造のトリガー、未来の自己像、都市の匿名性、選択の罰──複数のテーマを背負う。 |

| 比較 | ゲーム版は派手な異変演出、映画版は「地味なのに怖い」心理戦で差別化。 |

| 外部評価 | カンヌ上映&SNSバズで国内外から高評価。すでに“おじさん現象”が現実を侵食中。 |

ここまで追ってきたように、“おじさん”はただの通行人ではありませんでした。小説版では「偽の出口を選んだ失敗者」、映画版では「観客が勝手に震える余地を残す存在」として描かれ、物語に多重の意味を与えています。

演じるのは河内大和さん。彼の舞台仕込みの「歩行演技」が、不気味の谷を呼び込み、観客を「ただ歩くだけで怖い」という未体験ゾーンに叩き込みました。まさにキャスティングの妙ですね。

そして、“おじさん”は物語の哲学を背負っています。迷う男の未来像であり、都市の匿名性の化身であり、選択の誤りの罰。だからこそ彼は、出番が少なくても観客の記憶に焼き付いて離れないんです。

ゲーム版と映画版の比較も面白くて、ゲームは「ホラー演出のにぎやか担当」、映画は「静かで心理的に削ってくる担当」と住み分けがされています。両方知っていると「同じおじさんなのに全然違う!」と二度おいしい。

公開情報としては、2025年8月29日に日本公開、カンヌでも上映され、SNSで大バズり。現実世界にまで“おじさん現象”を広げているのも注目ポイントです。

まとめると――映画『8番出口』のおじさんは「出口を間違えた未来の人間」であり、同時に観客を現実に巻き込む異変の象徴。怖いのに目が離せない、この“歩く男”こそが作品最大のトリガーなのです。

記事執筆:ペンネーム星野ひより

情報元

-

映画『8番出口』公式サイト(東宝)

https://exit8-movie.toho.co.jp/

— 製作情報、公開日、キャスト、監督コメントなど一次情報が網羅されています 映画『8番出口』 -

シネマトゥデイ記事:「おじさん役・河内大和起用の理由(不気味の谷現象)」

https://www.cinematoday.jp/news/N0150606?utm_source=chatgpt.com

— 演出とキャスティングに関する監督の意図がわかる貴重な記事です シネマトゥデイ -

映画.com 作品情報ページ

https://eiga.com/movie/103175/

— 公開日やスタッフ・キャストなどの基本情報がまとまっています 映画.com -

カンヌ国際映画祭公式ページ(Midnight Screening 部門)

https://www.festival-cannes.com/en/f/exit-8/

— 国際的な評価の証明として信頼性バツグンです Festival de Cannes

この記事のまとめ

- 映画『8番出口』に登場する“おじさん”は俳優・河内大和さんが演じる「歩く男」

- 小説版では「偽の出口を選んだ失敗者」と解釈され、映画版では明言を避けて余韻を残す

- ループ構造における“警告装置”として、主人公や観客に未来像を突きつける役割を果たす

- ゲーム版は派手な異変演出、映画版は“地味なのに怖い”心理戦で差別化されている

- キャスティング理由は「歩くだけで怖い」──河内大和さんの舞台仕込みの演技が光る

- おじさんは迷う男の鏡像であり、都市の匿名性や選択の罰といったテーマを背負う存在

- 公開は2025年8月29日、日本先行。カンヌ上映やSNSでの話題化で“現実の異変”も拡大

- 観客の日常にも影響を及ぼし、「通勤中にすれ違うおじさんすら怖くなる」現象を生んでいる

もしこの記事を読んで「もっと深掘りした解説や関連する作品も気になる!」と思った方へ。

推し活ライフがさらに楽しくなる関連記事をまとめていますので、ぜひこちらからどうぞ♪

コメント