映画『8番出口』を観た人なら一度はこう思ったはず──「ねえ、ヒカキンって本当に出てた?どこ??」。

私も初見では全然気づけず、パンフを見て「えええええ!?」と声を出しました(笑)。

この記事では、作品そのものの背景からストーリー構造、そして“例のシーン”を探すコツまでを、私らしく楽しく&細かく整理していきますね。

ネタバレはなるべく抑えて、でも“分かる人には分かる”くらいの濃度で書きますのでご安心を😉

1. 作品の基本情報と映画化の背景

| 項目 | 要点 |

|---|---|

| タイトル | 『8番出口』 |

| 公開日 | 2025年8月29日(日本) |

| 監督・脚本 | 川村元気 |

| 主演 | 二宮和也(役名:迷う男) |

| 原作 | KOTAKE CREATE『8番出口』(2023年ゲーム) |

| 上映時間 | 95分 |

| 上映形式 | IMAX/MX4D/4DX/SCREENX/Dolby Cinemaなど |

原作ゲーム『8番出口』の仕組みとヒット背景

インディーゲーム『8番出口』は、2023年に突如SNSでバズった作品です。

ルールはシンプルすぎるくらいシンプル。「異変を見つけたら引き返す。なければ進む」。

それだけでプレイヤーを夜中に眠れなくさせる“脳内ホラー”を作り出しました。

しかも地下通路という、私たちが毎日使うごく普通の空間を舞台にしているからこそ、リアルな恐怖と好奇心が増幅されるんですよね。

映画はこの「体験だけで物語がない世界」に、ドラマ性を注ぎ込みました。ここがまず最大の挑戦ポイントなんです。

映画版の制作スタッフと主要キャスト

監督は『君の名は。』『怪物』などで知られる川村元気さん。プロデューサーとしての手腕は折り紙付きですが、今回は自ら脚本と演出を担いました。

主演は嵐の二宮和也さん。役名は「迷う男」という、抽象的でありながら観客自身を投影できるキャラクター。

彼の表情ひとつで「進むか戻るか」の葛藤が伝わってくるので、観ているこちらも思わず足がすくむような感覚に。

共演には河内大和さん、小松菜奈さんらが参加。実力派を揃え、ゲームの“無言の恐怖”を人間ドラマへ翻訳する布陣が整えられました。

映画化にあたっての改変ポイント

ゲームは「ルールの面白さ」一本勝負。でも映画はそうはいきません。

観客は“なぜ主人公は迷い続けるのか”を知りたくなるからです。

そこで映画版は、迷う男の心理背景を少しずつ提示します。暗い通路で聞こえる足音、広告ポスターのわずかな歪み、駅員の不自然な視線。

それらを“異変”として拾うのはゲームと同じですが、映画では「彼の過去」「彼が背負っているもの」と地続きに結びつけられます。

つまり、ルールを守るか破るか=人生の選択をどうするか。そんな比喩として映画は再構築されているのです。

これが“体験→物語”の橋渡し。映画化の最大の意義でした。

2. プロローグ解析──電車内から改札口へ

満員電車の描写が持つ心理的伏線

ぎゅうぎゅうの車内。視界は肩とカバンで四角く切り取られ、視線は吊り革と広告の隙間をジグザグ。ここで効いてくるのが「密度」と「微差」です。誰かの息遣いが耳元でふくらみ、遠くの車内アナウンスはフィルター越しにかすれる。画面は“事件”を大きく見せない代わりに、違和感の粒をばらまきます——歩幅が半拍ずれる人、吊り革の揺れが一人だけ逆位相、広告の角がほんのわずかに傾ぐ。観客は無意識に「いま、何か変だよね?」と心の手を挙げる。この小さなざわめきが、後で提示される「異変を見つけたら引き返す」というルールの“感覚的な前振り”。降車ベルが鳴り、ドアが開く音の圧で一斉に流れ出す群衆の動き——ここでカメラは主人公の肩越しに配置され、自分が押し出される感覚を観客の身体に移植します。プロローグは、物語説明より先に身体のコンディションを整えるパート。だからこそ、わたしたちは「見落としが怖い」という気分に、もう片足を突っ込んでいるのです。

「見て見ぬふり」がテーマ化する瞬間

ホームへ吐き出された瞬間、空間は広がったはずなのに、胸の締め付けはほどけません。なぜか。人は広い場所でも「自分の前しか見ない」からです。視界のフレームはなお狭く、標識と前を行く背中、点滅する広告、右耳の風。ここで映画はとても意地悪——気づけば止められたかもしれない小さな異常を、画面端にそっと置いていく。気づけなかった自分、気づかないふりをした群衆。その積み重ねが主人公の躊躇いを濃くし、のちの「引き返す/進む」を倫理的な選択へと拡張します。言葉にしない罪悪感のもやもや。わたしたちは主人公の背中越しに、その温度を共有することになります。プロローグは、単なる導線ではなく“見ないこと”の代償を学ぶチュートリアル。ここで作られた心の姿勢が、以降の一手一手の重みを増やすんです。

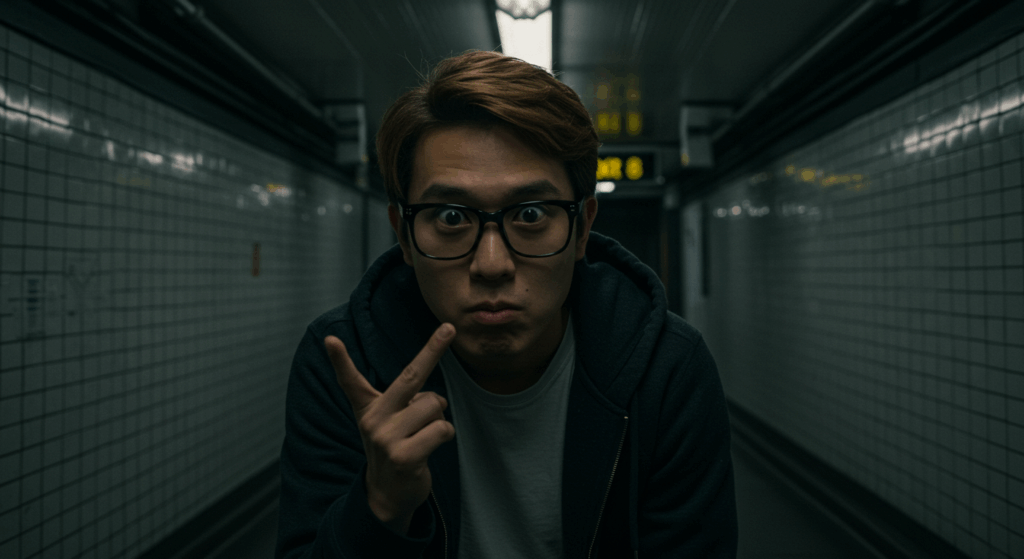

冒頭のカメオ出演が仕込まれた位置

いちばん質問の多い「どこ?」については、降車後に改札方向へ流れるショット群に注目を。ポイントは三つ。①カメラが主人公を追い抜く/追い抜かれる瞬間のフレーム端、②ホームから通路へ列が合流する地点(人の向きが交差しやすい)、③改札手前の立ち止まり/間合いのズレが生まれる短い間。こうした“視線が泳ぐタイミング”に、サラリーマン風のシルエットなど、一瞬の情報が差し込まれます。作品の作りとしても、カメオは物語を壊さない画面端の遊びに潜むことが多い。だから、主役の肩越しだけを追いかけず、後方・斜め・すれ違いをセットで観るのがコツ。秒で過ぎるので、呼吸を整えて“耳で数える”のもおすすめ。リズムに乗れたら、あなたの目はきっと、あの一瞬をすくい上げられます。ね、もう一回確かめに行きたくなってきたでしょ?😉

3. ゲームルールの実写化──“異変”とカウンタ

「異変を見つけたら引き返す」という鉄則

ゲームからそのまま持ち込まれた最重要ルール。映画では説明的な台詞ではなく、行動の繰り返しによって観客に刷り込まれます。

主人公が立ち止まる。周囲を見回す。違和感を察知するとき、画面は少し引き気味になり、観客の視線に“余白”を与える。逆に異変を見逃したときは、カメラは迷わず先へ進み、観客の胸に「え、戻らないの?」という不安を刻みつける。この繰り返しが、物語を進めるリズムとなります。

そして鉄則は単なるルールではなく、「疑うこと」「慎重であること」という倫理観を観客に体感させる役割を担います。つまり、ルール遵守=生き延びる知恵。ルール違反=リセット。命と選択が等号で結ばれるのです。

“0→8”のカウンタ表示と緊張感

地下通路に掲げられた案内板。その数字が「出口0」から「出口8」へ進んでいく設計は、観客にとっては進行度ゲージそのもの。

数字がひとつ進むごとに「あと何歩でゴールなのか」が可視化される一方、誤った判断をすると0に戻される。この「積み重ねが無に帰す」恐怖は、ゲームをやったことのある人なら誰もが知っているあの胃の痛みです。

映画はその緊張をさらに増幅。案内板の数字が点滅するタイミングで効果音が微妙にズレたり、照明の強弱と合わせて観客の心拍を上げたり。0→8という単純な数字の移動が、なぜか生き死にの計算式に思えてくる。これが映画版の巧さなんです。

実写映像ならではのルール再現方法

ゲームでは「異変=背景の変化」だけど、映画は五感に広がります。

例えばポスターの色調が1トーン違う、アナウンスのイントネーションが微妙に変わる、通行人の靴音が半拍ずれている…。

こうした細部はゲームなら静止画比較で気づけますが、映画では流れる映像と音の中で探さなきゃいけない。つまり観客はスクリーンに張りつくように目と耳を尖らせるしかない。

その時点でわたしたちは、もう“プレイヤー”なんですよね。ルールは誰も口にしないのに、劇場にいる全員が「異変を探してる」。

この同調圧力と没入感が、実写映像ならではの再現ポイント。観客同士も終映後に「どこで気づいた?」と会話を始めてしまう。映画はこうして、ゲーム体験を現実の観客体験へと拡張させています。

4. 異変カタログ──現れる不可解なシーン群

ポスターの歪みと看板の変化

まずはこれ。広告ポスターの微妙なズレ。

え、そんなことで怖がるの?って思うでしょ。でも実際に映画館で見たら「やば、さっきと違う…よね?」と首をかしげたくなるんです。

しかもポスターって、現実でもちょくちょく貼り替えられてるじゃないですか。だから余計に“ありえそう”で怖い。

例えばキャッチコピーのフォントが1文字だけ違ったり、アイドルの笑顔が数ミリずれてたり。こういう小さな違いを発見した瞬間、観客みんな心の中で「ぎゃっ」と悲鳴を上げてます(笑)。

ゲームをやった人なら「出た!このパターン!」とニヤニヤできるご褒美ポイントでもあります。

ロッカーやトイレの異様な音

地下通路に並ぶロッカーやトイレ。ここ、まじでヤバいスポットです。

何もいないはずなのに、中から「しくしく…」と泣き声。もしくは、ドアがガタガタ揺れてる。

人間って「見えないけど聞こえる」ほうがよっぽど怖いんですよね。視覚情報がない分、想像力が暴走する。

しかもトイレの薄暗い照明と相まって、あの空気感は「入ったら人生終わるやつ」感が全開。

ここで立ち止まる主人公に、観客も同調して足が止まる。いや止まるどころか「絶対そっち行かんといて!」と心の中で叫んでる人、多数だと思います。

それくらい、映画のロッカー&トイレは恐怖のトラップ。日常に潜む“不自然な生活音”の破壊力を思い知らされます。

通行人の不自然な行動

そして極めつけは人間そのもののズレ。

例えば、一人だけ逆方向に歩き続けるサラリーマン。こちらを凝視しながら通り過ぎる女子高生。同じ顔の人が何度もすれ違う——。

「これ、どういう意味?」って考える前に、背筋がスーッと冷たくなるんです。

わたしたち、普段は「人混みの中の他人」を意識しません。でも、だからこそその中に紛れた小さな異常はめちゃくちゃ目立つ。

映画ではカメラがスロー気味に切り替わったり、効果音がすっと消えたりして、その“不自然”を強調。観客の脳内で「見ちゃいけないものを見てしまった」モードを点火します。

これぞ『8番出口』流ホラーの真髄。血や幽霊を出さなくても、人間の群れの中にひとつズレを置くだけで、観客を恐怖の沼に引きずり込めるんです。

あわせて読みたい

「8番出口 映画の評価は賛否両論?ホラーなのに笑えるポイントも徹底解説」

5. “歩く男”視点の導入と二重構造

主人公の視点からずれる瞬間

『8番出口』の面白いところは、観客が「自分=主人公」と思い込んで油断している時に、いきなりカメラがスライドすること。

それまでずっと肩越しショットでついてきたのに、気づけば知らない誰かの背中を見てる。

これ、めちゃくちゃ不安になります。だって「私たち、さっきまで主人公の背中追ってたよね?」って。

まるで仲良しの友達と買い物してたはずが、気づけば全然知らない人についてきちゃったみたいな心細さ。

その“視点の迷子感”が、この映画の肝なんです。

“歩く男”が示す信頼崩壊の描写

この“歩く男”という存在、正直ちょっとズルいんですよ。

だって彼は、映画のルールを踏み外すような動きを見せるんです。普通なら異変を見つけたら引き返すはずが、彼はスルーして進んでしまう。

その瞬間、観客は「え、ルール守らなくていいの?」「てか、この人誰なの?」と頭が混乱。

信じていたゲーム的な秩序がガタガタと崩れていく感覚、これが怖い。

いわば、“歩く男”はホラー映画版の「バグキャラ」。彼の存在が、現実と物語の境界を一気にグラグラにしてしまいます。

観客が混乱する仕掛けの狙い

じゃあ、なんでこんな意地悪を仕込むのか。

答えはシンプルで、観客に「視点を疑え」と突きつけるため。

私たちはふだん映画を「カメラ=真実」だと思い込んで観ます。でも『8番出口』は違う。カメラはあくまで“選択された目”。

つまり「何を信じるか」「どの映像を選び取るか」さえも試されるんです。

これ、もう一歩踏み込むと、人生そのもののメタファーみたい。

「目に見えるものが正解とは限らない」って、ちょっと人生訓っぽくないですか?(笑)

ゲームではリセットで済むけど、現実ではそうはいかない。

その緊張感を、映画は“歩く男”を通して観客に直撃させてくるんです。

——なんだかズルいけど、うまい。いや、怖いけどやっぱりうまい!

あわせて読みたい

「8番出口」は怖いのか?ホラー初心者でも安心な“静かなる恐怖”の正体とは

6. 少年との邂逅と物語の核心

少年が語る真実と“お守り”の意味

物語の途中でふっと現れる少年。これまで無機質な通路と大人の顔ばかりだったから、突然の“子ども”はまるで異世界からの訪問者みたい。

彼が差し出すのは、ほんの小さな“お守り”。でもこれ、ただの小道具じゃありません。

主人公の「迷い」「後悔」「選び直したい気持ち」を象徴するアイテムなんです。

不思議なのは、少年の台詞がどこか曖昧で、まるで夢の中で誰かに声をかけられているように響くところ。

だから観客は「この子、本当にいるの?それとも主人公の心の投影?」と首をひねる。

でも、そこが狙い。物語の核心に踏み込む前に、“迷いを抱えるのは一人じゃない”という余韻を残してくれるんです。

正直、このシーンを見てちょっと泣きそうになったのは内緒です(笑)。

第7番までの到達と示唆する未来

数字が「7」まで来る。あとひとつでゴール=8番出口。

ここまで来ると、観客も「よっしゃ、ラスト!」と手に汗握りますよね。

でも、この「7番」という数字、ただのカウントじゃないんです。

映画ではここで“もう一度やり直せるかどうか”がテーマとして濃く提示される。

つまり、「過去の選択を受け入れるのか、それとも新しく選び直すのか」。

少年が残していったお守りの存在が、この葛藤に寄り添う形になるんです。

7番出口は言ってみれば「希望と絶望の境界線」。観客も主人公と一緒に、“どっちに行く?”と心を試される瞬間なんです。

罪悪感と救済テーマの交錯

少年との邂逅で一気に色濃くなるのが、「罪悪感」と「救済」の二つのテーマ。

主人公が背負っている後悔は、異変を見落としたときにカウンタがリセットされる感覚と重なります。

やり直したいけど、過去は消せない。進むか戻るかの葛藤は、人生そのものですよね。

ここで観客は気づくんです。『8番出口』は単なるホラーやサスペンスじゃなくて、“生き方のメタファー”なんだって。

お守りは「やり直したい」という気持ちに寄り添い、少年は「あなたは独りじゃない」と囁く存在。

つまり映画は、この邂逅を通じて「怖い」から「救われたい」へ、感情のベクトルを切り替えるんです。

だからこそ、7番を越えた先に待っているものが、より一層胸に迫る。

——ね、ただのホラーじゃ終わらないでしょ?😉

7. クライマックス直前の転調

濁流に飲まれるシークエンス

はい、きました!ドーン!と地下をぶち破って押し寄せる濁流。

これまで「微差ホラー」でじわじわ攻めていたのに、急にド級のスペクタクルでぶん殴ってくる。

しかもただ水が流れるんじゃないんですよ。コンクリートの壁がめきめき割れて、蛍光灯がバチバチ火花を散らしながら沈んでいく。

観客は「わぁぁぁ!」って叫びたくなるけど、口を開けた瞬間に自分も水に呑まれそうで声が出ない。

このスケール感の爆発、もうジェットコースター映画さながら。

ただし乗ってるのは安全バー付きの座席じゃなくて、出口が見えない地下通路。だから余計に絶望的なんです。

海辺のイメージと記憶の断片

水の奔流の中で、ふと差し込まれるのが海辺の情景。

青い空、きらめく波、遠くで笑う子どもの声。——でも、それは現実なのか、記憶のフラッシュバックなのか。

主人公が失ったもの、取り返したいと願っているものが、ほんの一瞬ビジョンとして差し込まれるんです。

ここで観客はハッと気づきます。「あ、これはただのホラーじゃない。人間の心の映画なんだ」って。

涙腺を刺激しながら、次の瞬間にはまた濁流に飲み込まれる。

このジェットコースターみたいな感情のアップダウン、心臓に悪いけど最高にクセになります(笑)。

緊張感を高める音響と演出

映像だけじゃなく、耳も本気で試されます。

濁流の轟音がスクリーンを揺らすかと思えば、急に「シン……」と静寂になる。

その一瞬、観客は「来るぞ来るぞ…」と息を止める。で、次の瞬間、ズガァァァァン!と音響が爆発。

心臓がジャンプして、ポップコーンこぼした人、絶対いると思う(笑)。

でもこのメリハリこそが、『8番出口』の真骨頂。

「小さな異変」に気づく繊細さと、「大きな災厄」に呑まれる迫力。

両極端を一気に見せられて、観客はもう逃げ場なし。

ラスト目前にして、この映画は「あなた、覚悟できてる?」と観客に問いかけてくるんです。

——テンションMAX、心拍数MAX。次はいよいよ“出口”です!

8. 8番出口への到達と“選び直し”の意味

ラストの選択シーンと解釈

さあ、ついにやってきました「8番出口」。

数字が「7」から「8」へ変わる瞬間、観客の心拍数はもうマラソンゴール級。

でもここで映画は意地悪なんです。

「はいゴール、おめでとう!」じゃなくて、“ここからどうするの?”と問いを突きつけてくる。

主人公は足を止め、観客も息を止める。出口の向こうにあるのは、安堵なのか、それともさらなる恐怖なのか。

その曖昧さこそが、この作品のラストを特別なものにしているんです。

わたしたちもスクリーンの前で「進む?戻る?それとも立ち止まる?」と一緒に試されている気分になる。

この瞬間、映画と観客の距離はゼロ。もう逃げられません。

“出口”が象徴する再生と終止符

8番出口はただの通路番号じゃありません。

それは人生の岐路であり、再生の扉なんです。

映画を通じて繰り返されてきた「異変に気づけるかどうか」のテストは、実は人生そのものの縮図。

見て見ぬふりをしてきた過去。気づいたのに選ばなかった瞬間。

全部を背負ったうえで、出口をくぐる一歩は「自分を許す」ことに近い。

つまり8番出口とは、恐怖の終わりであり、新しい選択の始まり。

エンドロールに映し出されるシンプルな文字列が、やけにまぶしく見えるのは、観客自身の心に「出口」が開いた証なのかもしれません。

ゲーム版との比較にみる差異

ここで少しゲーム版と比べてみましょう。

ゲームでは「異変を探して正しく行動→8に到達=クリア!」という、ルール通りの結末。

達成感はあるけど、その先の物語は描かれません。

一方、映画はそこで終わらない。

出口8に到達した主人公に、「あなたはどんな人間としてここを出るのか」という問いを投げかけてくる。

つまり、ゲームが「ルールの勝利」を描いたのに対して、映画は「心の選択」を描くんです。

これ、めちゃくちゃ大きな違い。

「クリア」と「救い」って似てるようで全然違うんだな、と気づかされます。

だから映画版を観たあとにゲームをやると、「この先には自分の選択が待ってるんだ」と感じてゾクッとする。

そして逆に、ゲームを遊んだ人が映画を見ると、「ただの数字8じゃなかったんだ!」と目からウロコ。

二つを行き来することで、『8番出口』の世界はどんどん深みを増していくんです。

いやもう、出口どころか、沼ですね(笑)。

9. ヒカキン出演シーンの特定

冒頭の電車・改札シークエンス

さぁきました、みんなが一番気になっている「ヒカキンどこ!?」問題。

結論から言います。冒頭、電車から改札へ向かうシーンです!

ぎゅうぎゅう詰めの群衆にまぎれて、画面の端っこにチラッとサラリーマン姿の彼がいるんです。

しかも「THE・普通のおじさん」感がすごくて、逆に気づけない(笑)。

観客の多くは「なんか見たことある人いたかも?」程度でスルーしちゃう。でもクレジットにしっかり「HIKAKIN」の名前が出てくるから確定演出なんですよね。

この“日常に溶け込んでる感”がカメオ出演の醍醐味。探し当てた瞬間のドヤ顔は保証します!

サラリーマン役としての一瞬のカット

役どころは、ズバリサラリーマン風の通行人。

ネクタイを締めて、ちょっと俯き加減に歩いている。ほんの数秒。

「もっと分かりやすくしてよ!」って思うでしょ?でも、これこそが粋な遊び心。

だって『8番出口』って“異変を探す物語”じゃないですか。

つまり「観客が自分で見つけないと意味がない」。

映画そのもののテーマに合わせて、ヒカキンの出演も“見逃すか見つけるか”という異変の一部になってるんです。

やるなぁスタッフ!って拍手したくなります。

公式クレジットから裏付ける位置

上映後のエンドロール。そこにきちんと「HIKAKIN」の名前が刻まれてます。

パンフレットにも明記されていて、「やっぱりあの一瞬だったのか!」と答え合わせができる。

つまりこれは都市伝説でもファンの妄想でもなく、公式に裏打ちされた出演なんです。

ただし、一回観ただけじゃほぼ見逃す(笑)。

だからみんな二回目三回目と劇場に足を運ぶわけです。

これ、映画会社の作戦勝ちですよね。「異変を探せ!」がキャッチコピーみたいな作品で、まさかカメオ出演まで“異変”に仕込むとは!

観終わったあと友達に「え、気づかなかったの!?」ってマウントを取れるのもまた楽しいポイント。

——そう、『8番出口』は最後の最後まで観客をゲームに巻き込んでくる映画なんです。

本記事まとめ──“異変”を見抜く読解法とカメオ探索ポイント

映画全体を貫くルールと心理的テーマ

『8番出口』の最大の魅力は、ただ怖がらせるだけじゃなくて、「生き方」まで観客に突きつけてくるところ。

「異変を見つけたら引き返す」っていうルールは、よく考えたら人生そのものじゃないですか。

間違いに気づいたら、戻る勇気を持てるかどうか。スルーして突っ走って後悔するのか。

ゲームでは単純な反復だけど、映画はそこに「後悔」「やり直し」「許し」なんて人間臭いテーマを加えてきます。

だから観終わったあと、「出口8って、自分にとってはなんだろう?」ってちょっと哲学モードになるんですよね。

ホラーなのに、人生相談までしてくる映画ってすごくないですか?(笑)

物語理解と映像演出の両立

映像の作り込みも半端ない!

ポスターの歪み、足音のズレ、蛍光灯のチラつき…。全部“異変”のサインだけど、同時に「見落としたら怖い」というゲーム的緊張を呼び起こす。

でもそれだけじゃなくて、少年との邂逅や濁流のシーンでは感情の振れ幅をガツンと叩き込んでくる。

つまり『8番出口』は、恐怖と救済をワンセットで提供してくれる稀有な映画なんです。

私はこれを「ジェットコースター哲学シネマ」と呼びたい(笑)。

怖くて震えて、でもなぜかちょっと救われて帰る──そんな映画体験、なかなかないですよ。

ヒカキン出演を見つけるための視点

さて、みんな大好きヒカキンさん。

もう一度言います、出演シーンは冒頭の電車〜改札付近!サラリーマン風の通行人としてチラッと。

ほんの数秒だから、目を瞬きしたらアウトです。

だからこそ「異変を見抜けるか?」という映画のテーマと直結してるんですよね。

これを見つけた瞬間、観客は「よっしゃ!俺、気づけた!」とゲームをクリアした気分になれる。

しかもパンフやクレジットで名前を確認して「やっぱり本当だった!」と二度美味しい。

——つまり、『8番出口』は最後の最後まで観客に挑戦してくる映画なんです。

あなたもぜひ、目を凝らして“あの瞬間”を探してみてください。気づいた時のドヤ顔は保証します😉

🌟 『8番出口』は、恐怖の映画であり、人生の映画であり、そして“ヒカキン探しゲーム”でもある! 🌟

あわせて読みたい関連記事はこちら 🎬✨

♠「8番出口」は怖いのか?ホラー初心者でも安心な“静かなる恐怖”の正体とは

♣「8番出口」の“おじさん”正体は何者? 映画版の役割と衝撃のループ構成を徹底解説

♥8番出口 映画 ロケ地|ストーリー順で巡れる“地下の異変”徹底ガイド

『8番出口』が気になった人は、こちらの記事もぜひチェックしてみてね!推し活ライフがもっと楽しくなるよ💡

コメント