映画『8番出口』は「血も幽霊も少なめ」なのに、観た後になぜか通路が怖くなる――その理由を、作品のルール・演出・音・編集リズムからロジカルに分解します。最新の公開情報(日本公開:2025年8月29日/95分/監督・脚本:川村元気/配給:東宝)と公式素材をもとに、「8 番 出口 映画 怖い のか」を初見でもスッと分かる形で解説。結論に飛ばず、ストーリーの骨格と“恐怖の仕組み”を順にたどれる構成です。

この記事を読むとわかること

- 映画『8番出口』はどんな仕組みで“怖さ”を生み出しているのか、その核心ポイント

- 「8 番 出口 映画 怖い のか」と迷っている人に向けた“恐怖レベル”の目安

- ループ構造・音響・編集リズムなど、心理的にじわじわ効く演出の解説

- ゲーム版との違いと、映画版で強調された“静かな恐怖”のポイント

- ホラー初心者や苦手な人でも楽しめるのか?安心して観るためのガイドライン

- 8 番 出口 映画 怖い のか:作品データと恐怖の基本設定

- 8 番 出口 映画 怖い:ループ構造が生む“じわ怖”の正体

- 8 番 出口 映画 怖い のか:映像・音響・編集リズムの三位一体

- 8 番 出口 映画 怖い:ゲーム版との違い(派手さを削いだ心理戦)

- 8 番 出口 映画 怖い のか:キャスト配置と“匿名性”の怖さ

- 8 番 出口 映画 怖い:ストーリー運びと“誤選択”のスリル

- 8 番 出口 映画 怖い のか:国際評価とジャンル文脈(ミッドナイト・スクリーニング)

- 8 番 出口 映画 怖い:年齢別・耐性別の“怖さ”ガイド

- 8 番 出口 映画 怖い のか:ネタバレ最小で押さえる“恐怖の核”

- 本記事まとめ:8 番 出口 映画 怖い/8 番 出口 映画 怖い のか の結論整理

8 番 出口 映画 怖い のか:作品データと恐怖の基本設定

| ポイント | 解説 |

|---|---|

| 公開情報 | 2025年8月29日公開/配給:東宝/監督・脚本:川村元気/上映時間95分 |

| 主人公とルール | 二宮和也演じる“迷う男”が、無限に続く地下通路を「異変を見抜けば進む/見逃せばやり直し」のルールで進む |

| 恐怖の基本構造 | 血やゴアではなく、「同じ空間×小さな異変」の繰り返しが観客を心理的に追い詰める |

「映画『8番出口』って本当に怖いのか?」──この記事を開いた人の多くが、まず一番に知りたいのはここだと思います。結論から言うと、怖さはある。ただし血まみれや幽霊がドン!と出てくる派手なホラーではなく、“じわじわ来る不安型”の恐怖です。これ、ホラー映画の中でもかなり特殊なジャンルに位置づけられるんですよ。

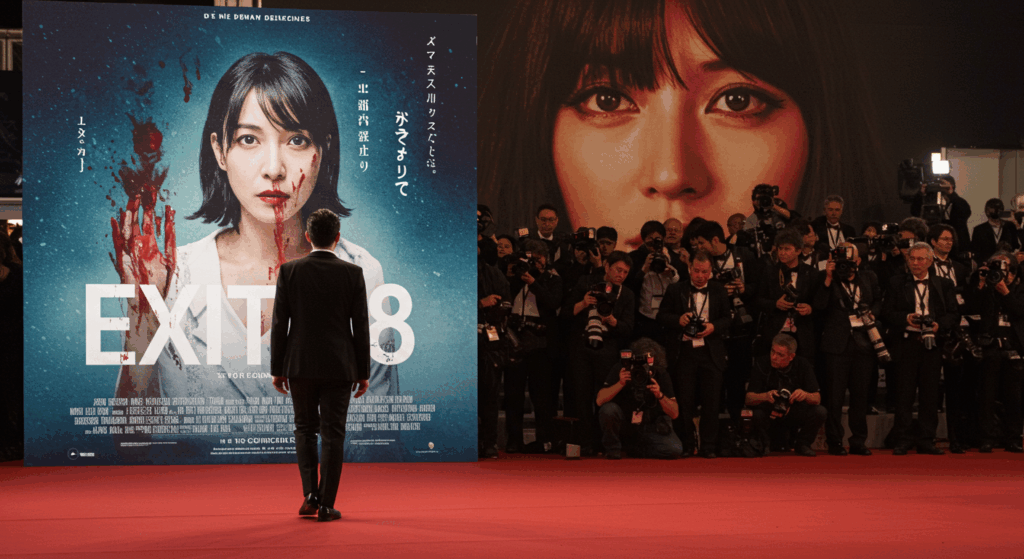

まずは作品データから整理しましょう。『8番出口』は2025年8月29日に日本公開された、上映時間95分の心理スリラー。監督・脚本は『君の名は。』や『告白』で知られる川村元気さんで、配給は東宝。国際的にも注目され、第78回カンヌ国際映画祭の「ミッドナイト・スクリーニング」部門に選出されたことから、ホラー界隈だけでなく映画ファン全般に話題が広がった作品です。

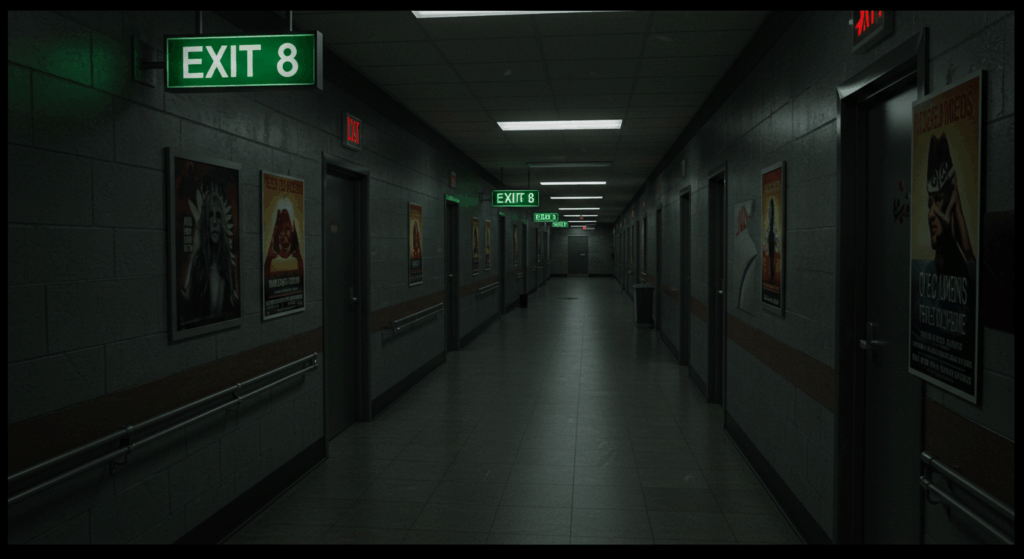

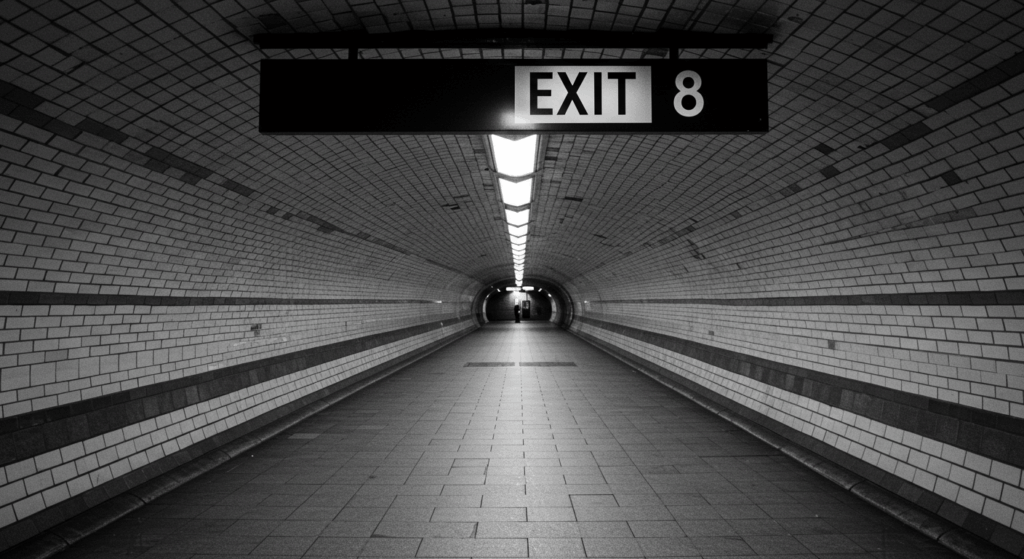

主人公は二宮和也さん演じる“迷う男”。舞台はどこまでも続くような地下通路です。この世界のルールはシンプルで残酷──「異変を見抜けば進める」「見逃せば振り出しに戻る」。ゲーム版『8番出口』を知っている人は「おお、あのルールか!」とピンと来ると思います。異変には、看板の表記が変わる、照明が点滅する、すれ違う人が笑うなど、一見些細なものが多いのがポイント。だからこそ観客は「どこがおかしいの?」「気づかなきゃ!」と常に神経を尖らせることになります。

そしてこの構造こそが、「8 番 出口 映画 怖い のか」という問いへの答えを握っています。つまり、この映画の恐怖は“外側から襲ってくる”のではなく、“観客の内側から湧いてくる”んです。じっと画面を見つめ、異変を探す観客自身が「これ見逃したらヤバい」と自分を追い詰めてしまう。映画の仕掛けに自分の脳がハマることで、恐怖がどんどん強まっていくわけですね。

たとえば序盤、迷う男が初めて通路を歩くシーン。見慣れたコンクリートの壁、蛍光灯の光、すれ違う人々。一見なんでもない光景が繰り返されるのですが、観客は「どこが違う?」「どこがおかしい?」と無意識にチェックを始めます。そして、ほんのわずかな異変──例えば人の表情が変わった瞬間──を見たときに、「気づけた!」という安堵と同時に「でも、次は見逃すかも…」という不安に襲われる。この二重感情が積み重なって、じわじわと怖さが増していくのです。

さらに重要なのは、この映画が「血も死体も幽霊も、ほとんど出さない」こと。従来のホラーに慣れている人からすると「あれ、何も起こらないじゃん」と感じるかもしれません。でも、その“何も起こらないこと”自体が逆に怖い。観客は「何も起きないのにずっと緊張している」という新しい体験をすることになるんです。

ここでちょっと日常に置き換えてみましょう。電車でいつもの駅に降りたら、看板のフォントが微妙に違う。エスカレーターに乗ると、隣の人が一瞬こちらを見て笑った気がする。…その瞬間、心臓がギュッと掴まれる感じ、ありませんか?『8番出口』は、この“違和感が恐怖に転換する瞬間”を2時間近く持続させる、極めて実験的な映画なんです。

つまり『8番出口』は、「8 番 出口 映画 怖い のか?」という問いに対して、こう答えます。「派手に怖くはない。でも、観終わった後に日常が少し怖くなる」。このタイプの恐怖にピンと来る人には、間違いなく刺さる作品です。

8 番 出口 映画 怖い:ループ構造が生む“じわ怖”の正体

| ポイント | 解説 |

|---|---|

| ループ構造 | 同じ通路を繰り返し歩く設定が観客の時間感覚を狂わせ、不安を持続させる |

| 異変の微差 | 照明・掲示・人の挙動など、ほんの少しの違いに気づくかどうかで緊張が高まる |

| 心理効果 | 「気づけなかったらどうしよう」という観客自身の自己監視が恐怖を強める |

『8番出口』を「怖い映画」にしている一番の仕掛けは、やっぱりループ構造です。迷う男(二宮和也)が進む通路は、一見すると毎回同じ。でも、よく見るとほんの少しだけ違う。観客は無意識に「どこが変わった?」「今度は何がおかしい?」とチェックを始めます。これがいわゆる“じわ怖”の核なんです。

例えば、壁に貼られたポスターの文字が微妙に変わっていたり、照明がチカチカしていたり、すれ違う人がニヤッと笑ったり。違いはほんの数秒、数ミリの差しかないこともあります。でも人間って「同じものを見ているはずなのに違う」と感じると、強烈に不安になるんですよ。『8番出口』はその心理を徹底的に突いてきます。

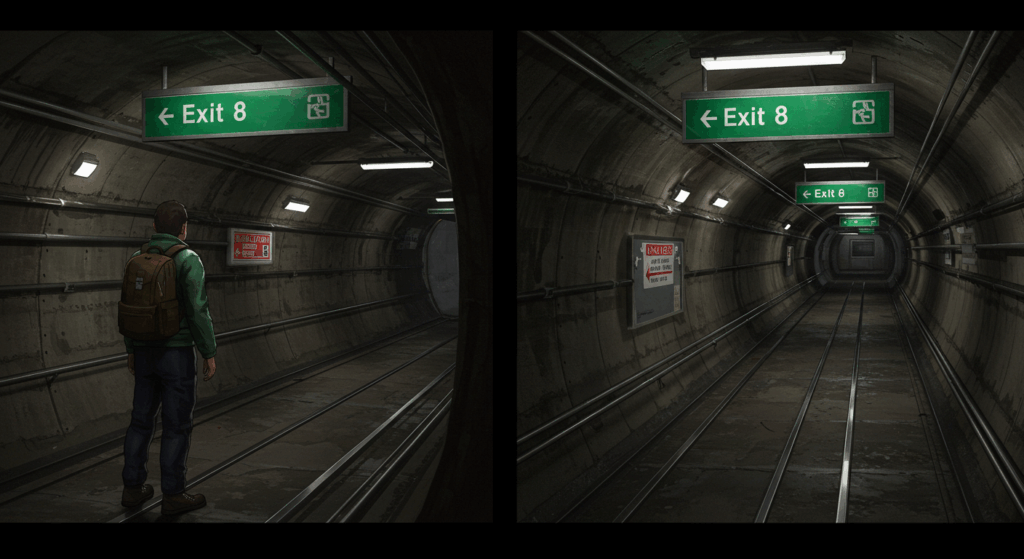

しかもこのループ構造は、「ただ繰り返す」だけじゃなくて、“異変を見抜けなかったら振り出しに戻る”というルールで縛られています。観客は主人公と一緒に、「次こそ間違えたら終わり」という緊張を抱えながら歩くことになる。これはゲーム的な要素でもあるのですが、映画に落とし込まれることで“体感型の恐怖”に変換されているんです。

心理学的に言えば、この仕掛けは「自己監視のストレス」を利用しています。観客は「自分が気づかないといけない」と無意識に思い込む。普通のホラー映画なら「うわっ!幽霊が出てきた!」と外から襲われるだけ。でも『8番出口』は「自分が見逃したら振り出し」というプレッシャーを与えることで、観客自身を恐怖の発生源にしてしまうんです。これがめちゃくちゃ新しいポイントなんですよ。

そしてループが続くと、観客の時間感覚もおかしくなってきます。「この通路、さっきと同じ?」「もう何回目?」と混乱し、現実の時間すら曖昧に感じてしまう。映画館という閉ざされた空間と相まって、まるで自分も出口のないループに閉じ込められたような感覚に陥ります。これこそが“じわ怖”の正体です。

まとめると、映画『8番出口』の怖さは「繰り返し×微差×自己監視」という三重構造から生まれています。派手なジャンプスケアや血みどろの演出はなくても、人間の脳をじわじわ追い詰める設計になっているんです。

8 番 出口 映画 怖い のか:映像・音響・編集リズムの三位一体

| 要素 | 恐怖を生む仕組み |

|---|---|

| 映像 | 固定・長回しを多用し、観客に「画面の隅々までチェックせよ」と無言の圧力をかける |

| 音響 | 環境音・蛍光灯のノイズ・靴音など日常的な音を強調。沈黙の時間が逆に緊張を高める |

| 編集 | 同じショットを反復し、差異を際立たせることで“違和感”を視覚化。テンポも意図的に不規則 |

映画『8番出口』の怖さを語るうえで欠かせないのが、映像・音響・編集の三位一体です。ループ構造というアイデアを成立させるために、映像的な仕掛けが徹底的に計算されているんです。

まず映像。この映画は派手なカメラワークや急なズームはほとんどなく、基本は固定カメラや長回しです。観客は「動きが少ない=安心」と思いきや、逆に「動かないからこそ細かい変化に気づかねば」とプレッシャーを感じてしまう。つまり画面全体を疑いながら観ることになり、緊張が増していくわけです。蛍光灯のちらつきや看板の細部まで見逃せなくなるので、自然と“ホラー鑑賞というより間違い探し”に巻き込まれていきます。

次に音響。この映画はBGMがほぼなく、聞こえるのは環境音や足音、通路に響く雑音だけです。とくに蛍光灯のジジジというノイズや、誰かの靴音が反響する瞬間は、「自分もそこに立っている」ような臨場感を生み出します。そして何より効果的なのが“沈黙”。音が一切なくなる時間が長く続くと、人間は自然に不安を感じます。そこに不意に小さな物音が入るだけで、心臓が跳ね上がる。派手な音楽で驚かすジャンプスケアとは真逆のアプローチで、心理的にジワッと効いてくるんです。

そして編集。同じ構図やショットを繰り返すことで、微妙な違いが際立つように設計されています。編集リズムもあえて不規則で、観客は「次に来る」と思ったタイミングで何も起きず、「もう安心」と思った瞬間に違和感が差し込まれる。この揺さぶりが、じわじわと神経をすり減らしていくんです。

つまり、『8番出口』の怖さは幽霊や血ではなく、映像=目、音響=耳、編集=時間感覚を総動員して「違和感を感知する脳のセンサー」を直接刺激してくるところにあります。観客は「自分の感覚が試されている」ように感じ、鑑賞体験そのものが恐怖に変わるわけです。

8 番 出口 映画 怖い:ゲーム版との違い(派手さを削いだ心理戦)

| 比較要素 | ゲーム版 | 映画版 |

|---|---|---|

| 異変演出 | 看板が急に変化、人物が消える、巨大なおじさんが出るなど派手な驚かし | 表情のわずかな変化、歩行の不自然さなど地味で繊細な違和感を強調 |

| 恐怖の方向性 | ホラーゲーム的な「イベントを見逃すな」型のスリル | 心理的に「自分の感覚が狂っていく」不安が中心 |

| 観客の関わり方 | プレイヤーが直接操作して異変を発見する能動体験 | 観客が「間違い探し」をさせられる受動体験。気づけなければ不安が募る |

『8番出口』はもともとゲーム版が大ヒットして、その実写映画化という流れで誕生しました。なので「ゲーム版とどう違うの?」というのは誰もが気になるポイント。ここに「怖さの質の変化」がしっかりあるんです。

まずゲーム版。PCゲーム『8番出口』は、プレイヤーが第一人称視点で通路を歩き、異変を見つけられるかどうかが全て。異変はかなり派手で、「看板の文字が急に変わる」「人が突然消える」「巨大なおじさんが出現する」など、ゲーム的なビジュアルショックも多用されていました。つまり、見逃すと即やり直しになるスリルと、突発的な驚かしの積み重ねが特徴なんですね。

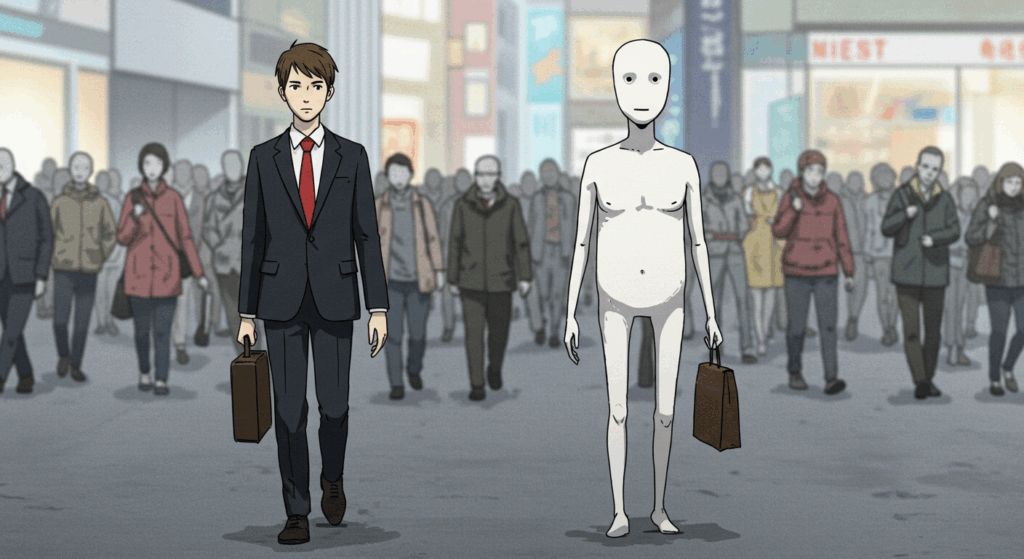

一方映画版はその派手さを意図的に削ぎ落としています。観客はただ見ているだけなのに、「あれ?この人、前と表情が違わない?」とか「歩き方がちょっとおかしい?」といった、ごくわずかな異常に気づくかどうかで恐怖が変わる。つまり「派手さゼロ、でも不安はMAX」という心理戦スタイルに変化しているんです。

これによって観客は、ゲームをプレイしていたとき以上に「自分の感覚が試されている」気分に追い込まれます。ゲームだと操作ミスでやり直しになるだけですが、映画では「もし今のに気づけなかったら、自分はダメな観客なのでは?」とすら思ってしまう。まさに受動的ホラー体験なんです。

つまりゲーム版は「イベント発見型のスリル」、映画版は「違和感体験型の恐怖」。この違いがあるからこそ、同じ『8番出口』でも“怖い”のベクトルが全然変わってくるわけです。

8 番 出口 映画 怖い のか:キャスト配置と“匿名性”の怖さ

| 要素 | 役割・意味 |

|---|---|

| 迷う男(二宮和也) | 出口を探し続ける“現在の自分”。観客の視点を代弁する存在 |

| 歩く男=おじさん(河内大和) | 出口を見つけられなかった未来の自己像。無表情で歩くだけだが圧倒的な不気味さ |

| その他の通行人 | 名前や役割を持たない“匿名の群衆”。都市の不安や現代の孤独感を体現する存在 |

『8番出口』の怖さをより深くしているのが、キャストの配置です。出演者の数はかなり絞られていて、基本的には「迷う男」「歩く男(おじさん)」「その他の通行人」だけ。登場人物が少ないからこそ、それぞれの存在感が極端に際立ちます。

まず迷う男(二宮和也)。観客の分身として、通路を歩き続けます。彼が体験する違和感は、そのまま観客自身の体験として重なります。ここで重要なのは、彼があくまで“普通の人”だということ。特殊能力もなければ、ホラー映画の主人公にありがちな「戦う意思」も持っていません。だからこそ観客は「自分もこうなるかも」と想像しやすくなるんです。

次に歩く男(河内大和)。彼はいわゆる“おじさんキャラ”ですが、存在感は圧倒的。無言で歩くだけなのに、不気味さがどんどん増していきます。なぜなら、彼は「出口を間違えた未来の自分」を象徴しているからです。つまり迷う男にとっての“警告的存在”。観客にとっても「もし自分なら?」と想像させる恐怖装置なんです。

そしてその他の通行人。彼らにはほとんど名前も役割も与えられていません。ただ歩いているだけの人たち。しかし、彼らが無数に繰り返し現れることで、都市の匿名性が浮かび上がります。都会では、毎日同じ時間に同じ駅で、同じ人とすれ違うことがありますよね。その“どこにでもいる人”が、実は出口を間違えた先の存在だったら…。考えるだけでゾッとしませんか?

つまり、この映画のキャスト配置は、少なさ=シンプルさではなく、匿名性と未来像を重ねるための設計なんです。登場人物が限られているからこそ、それぞれが観客の心理に強烈に作用し、怖さを倍増させているわけです。

8 番 出口 映画 怖い:ストーリー運びと“誤選択”のスリル

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 通路の分岐 | 看板や案内表示が微妙に変わり、どちらを選ぶかで物語が変化する |

| 誤選択のリスク | 間違えると“歩く男”のように出口を失い、ループに囚われる暗示 |

| 観客への作用 | 「自分ならどっちを選ぶ?」と無意識に参加させられ、緊張が倍増する |

『8番出口』のストーリー運びは、ただ歩くだけではありません。実は“選択”の緊張感がしっかり組み込まれているんです。通路には時折、分岐や案内表示が現れます。「8番出口はこちら」と書いてあるけれど、よく見るとフォントが違う?矢印の向きが微妙におかしい?──そうした小さな違和感が観客を試してくるのです。

ここで怖いのが、間違えたらどうなるのかという点。ゲーム版では「即やり直し」という分かりやすい罰がありましたが、映画版では明言されません。代わりに、無言で歩き続ける“おじさん”が観客にヒントを与えます。彼は出口を間違えた未来の姿だと考えると、「もし誤選択したら自分もこうなるのでは?」という恐怖が一気に現実味を帯びてきます。

この誤選択のスリルは、観客に「もし自分だったら?」と考えさせる仕掛けになっています。画面の中で迷う男が立ち止まると、観客も一緒に「右?左?」「進む?戻る?」と心の中で決断を迫られる。映画を見ているのに、自分もループに巻き込まれている気分になるわけです。

さらに、ストーリーが進むにつれて選択のテンポはどんどん加速していきます。序盤は「ん?変かな?」という程度だったものが、中盤以降は「明らかに異常!」というレベルに達し、観客も「絶対に間違えられない」というプレッシャーを強く感じるようになる。結果として、観客自身が物語に参加している感覚が生まれ、それが恐怖を倍増させているんです。

要するに『8番出口』は、ただのホラーではなく“観客参加型スリラー”なんです。誤選択のスリルを体感することで、「8 番 出口 映画 怖い」という疑問に対して「怖い!でもクセになる!」と答えたくなる仕組みになっています。

8 番 出口 映画 怖い のか:国際評価とジャンル文脈(ミッドナイト・スクリーニング)

| 評価対象 | 内容 |

|---|---|

| カンヌ国際映画祭 | 第78回カンヌの「ミッドナイト・スクリーニング」に正式出品。ジャンル映画の新機軸として注目 |

| 海外メディアの反応 | 「静かなホラー」「リミナル・スリラー」と評され、心理的恐怖の革新性を評価 |

| ジャンル的位置づけ | ホラー×実験映画×ゲーム的構造の融合作。従来のJホラーとも異なる新スタイル |

『8番出口』が「ただの日本発ホラー」で終わらなかった理由のひとつが、国際的な評価です。2025年の第78回カンヌ国際映画祭では、「ミッドナイト・スクリーニング」部門に正式出品。ここはジャンル映画や実験的な作品が集まる場で、上映されるだけで世界中の批評家から注目を浴びる特別枠なんです。

カンヌでの上映後、海外メディアのレビューはかなり好意的。「リミナル・スリラー(曖昧空間を舞台にしたスリラー)」という新しいラベルを与えるメディアもありました。特に評価されたのは、「幽霊や怪物を出さずに観客を怖がらせる」という点。欧米のホラーは派手なモンスターや血まみれ演出が多い中、『8番出口』はまるで逆走するように「静けさ」と「違和感」で勝負している。これがむしろ革新的と受け止められたんです。

また、ゲーム的なループ構造をそのまま映画に持ち込みながら、ただの原作再現に終わらず、「映画という受動体験を利用して観客に間違い探しを強いる」という設計が高く評価されました。映画評論サイトでは「観客の脳内をゲームにしてしまった」と評する声もありました。

ジャンル的位置づけとしては、従来のJホラー(例:『リング』『呪怨』)とも違います。怨霊や呪いといったオカルト要素はなく、代わりに都市の匿名性・心理的不安・選択の恐怖といった抽象的なテーマを描いている。そのため「ホラー映画」というより「心理実験映画」として語られることも多いのです。

こうした国際評価を踏まえると、「8 番 出口 映画 怖い のか?」という問いに対して、答えは「怖い」だけでは収まりません。むしろ「怖さを超えて、映画表現の新しい地平を開いた」と言えるんです。

8 番 出口 映画 怖い:年齢別・耐性別の“怖さ”ガイド

| 対象層 | 怖さの感じ方 | 鑑賞のポイント |

|---|---|---|

| ホラー初心者/子供連れ | 血やゴアがほぼなく、直接的なトラウマ描写も少ないため耐えられる | 「間違い探し感覚」で楽しめば怖さより好奇心が勝つ |

| 一般観客/心理スリラー好き | ループ構造のじわじわ感が精神に刺さる。静かな恐怖に不安を覚える | 違和感を探しすぎず“流れに身を任せる”と程よい緊張感で観られる |

| ホラー耐性強め/コアファン | 派手な驚かしが少ないため物足りなさも。ただ心理的圧迫の巧妙さに感心 | 「心理実験映画」として分析的に観ると深みが倍増 |

「8 番 出口 映画 怖い のか?」という問いに正しく答えるには、観客の年齢やホラー耐性ごとに見え方が変わる点を押さえる必要があります。ここでは年齢別・耐性別に“怖さのガイド”を整理してみましょう。

ホラー初心者や子供連れにとっては、実はそこまで恐怖度は高くありません。血や残酷描写はほぼなく、幽霊も怪物も登場しません。ある意味“健全なホラー”。怖がりの人でも「間違い探しのゲーム」として観れば、不安よりも好奇心が勝つはずです。親子で観てもトラウマになるシーンは少ないので、心理スリラー入門編としても適しています。

一般観客や心理スリラー好きにとっては、むしろ一番怖さが響く層です。繰り返されるループ、微妙な異変、沈黙の時間。これらがじわじわ精神を削り、終盤になる頃には「出口はどこ?」と自分も焦燥感に包まれる。日常生活に「この通路も異変があるのでは?」と影響が残るのもこの層です。

ホラー耐性強めのコアファンからすると、派手なゴアや突然のジャンプスケアがないため、物足りないと感じる人もいるでしょう。ただ、観れば観るほど「心理実験映画としての完成度」に気づき、むしろ「怖いというより面白い」と受け止められる傾向があります。耐性が強い人は「観客の脳をループに巻き込む」設計そのものを楽しむのがオススメです。

このように、『8番出口』は観客の立場によって“怖さの体感値”が大きく変わります。だからこそ口コミも「怖すぎた!」と「意外と大丈夫だった」が両立しているんです。言い換えれば、この作品は観る人の心のセンサーを試す映画なんですね。

8 番 出口 映画 怖い のか:ネタバレ最小で押さえる“恐怖の核”

| 恐怖の核 | 解説 |

|---|---|

| 異変を見逃すな | 観客自身が“監視者”にされる。気づけなければ終わるという圧力が恐怖を生む |

| 未来の自分の影 | 歩く男=おじさんは“出口を間違えた未来”。観客に「これもあなた」と突きつける |

| 日常侵食 | 観終わった後に、現実の通路や看板すら“不気味”に見えてしまう余韻 |

さて、ここからは“恐怖の核”をネタバレ最小限で整理していきましょう。『8番出口』の怖さは、ド派手な化け物やグロ映像じゃなく、観客の脳そのものをホラー装置にする仕掛けなんです。

まずは「異変を見逃すな」というプレッシャー。映画館に座っているはずなのに、気づけば自分も「異変監視員」になってるんですよ。看板、通行人、蛍光灯…全部チェックしなきゃ!と集中しているうちに、「気づけなかったらどうしよう」という不安がじわじわ大きくなる。これ、もう映画を“観てる”んじゃなくて“参加してる”んです。観客自身が恐怖の発生源になるって、ヤバくないですか?

次に「未来の自分の影」。通路をすれ違うおじさん(歩く男)は、出口を間違えた人=つまり主人公の未来、そして観客の未来でもある存在。無言で歩くだけなのに「あれ、自分もこうなる?」と想像させられる。この“想像の余地”がむしろ一番怖い。ホラーでありがちな説明や種明かしがないからこそ、「正体が分からないまま自分と重なる」恐怖が残るんです。

そして「日常侵食」。映画を観終わった後が本番です。地下鉄の長い通路を歩いていると、「あれ?この看板、さっきと違う?」とか「後ろから来るおじさん、笑ってない?」なんて頭をよぎる。要は、日常の風景そのものが“8番出口”化してしまうんです。ホラーの余韻が自宅に持ち帰れるなんて、ある意味コスパ最強の恐怖ですよね(笑)。

だから「8 番 出口 映画 怖い のか?」という問いの答えは、こう言えます。「映画館を出た後にじわじわ怖くなる」。その恐怖はスクリーンを越えて、現実に忍び込んでくるんです。

本記事まとめ:8 番 出口 映画 怖い/8 番 出口 映画 怖い のか の結論整理

| 結論ポイント | ひより的まとめ |

|---|---|

| 怖さの種類 | 派手なホラーではなく“静かで心理的”な恐怖。心臓がドン!じゃなくて胃がジワ〜っと痛むタイプ |

| ループ構造 | 同じ通路の繰り返し×微妙な違い。観客自身が“異変探知ゲーム”に巻き込まれる |

| キャストの意味 | 迷う男=今の自分。歩く男=出口を間違えた未来の自分。無名の通行人=都市の不安の化身 |

| ゲーム版との違い | ゲームは派手に驚かせる、映画は地味に削ってくる。両方体験すると“恐怖の二刀流”になる |

| 鑑賞後の余韻 | 映画館を出た後、地下道や駅の通路がちょっと怖くなる。つまり現実まで侵食してくる恐怖! |

ここまで『8番出口』を追ってきて、答えはもう見えましたね。「8 番 出口 映画 怖い のか?」→はい、怖いです。ただし血や幽霊じゃなく、“自分の感覚が試される怖さ”です。

この映画のすごいところは、観客をただの傍観者にさせないこと。気づけばあなたも「異変を探す一員」になっていて、通路を歩くたびに胃がキュッとする。映画を観終わった後も、地下鉄や商業ビルの通路で「あれ?さっきと違う?」とゾクッとする。もう完全に現実にまで寄生してくるタイプの恐怖なんですよ。

そして、歩く男=おじさんの存在。彼は未来の自分かもしれないし、都市に生きる誰もが持つ匿名性の象徴かもしれない。説明されないからこそ「怖さの余白」が観客一人ひとりの頭に残り、心をじわじわ侵食していくんです。

まとめると、『8番出口』はホラー初心者にも観やすいけど、油断すると一週間ぐらい日常が怖くなる後遺症ホラー。怖さの正体を知りたい人も、日常の通路をスリリングにしたい人も、ぜひ体験してみてください。出口を探す旅は…あなたの現実でも始まってますよ。

この記事のまとめ

- 映画『8番出口』は血や幽霊ではなく“心理的不安”で観客を追い詰めるホラー

- 「8 番 出口 映画 怖い のか?」の答えは“静かでじわじわ効く怖さ”

- ループ構造・微妙な異変・沈黙の音響が恐怖を増幅させる仕掛け

- 歩く男=おじさんは“出口を間違えた未来の自分”を象徴する存在

- ゲーム版は派手な演出、映画版は地味で心理的な不安と差別化

- ホラー初心者からコアファンまで、耐性別に違う楽しみ方ができる

- カンヌ出品で国際的評価も獲得。“リミナル・スリラー”と呼ばれる新ジャンル性

- 鑑賞後は日常の通路や駅が“不気味”に見えてしまう余韻が残る

「8番出口」についてもっと深掘りした考察や、別の角度から楽しめる記事もご用意してます♪

ちょっと休憩がてら、次の“出口”をのぞいてみませんか?

公式情報・一次ソースをまとめました。

- 映画『8番出口』 公式サイト(東宝):

映画『8番出口』社会現象となった“異変”探し無限ループゲーム「8番出口」が実写映画化!絶賛上映中!

映画『8番出口』社会現象となった“異変”探し無限ループゲーム「8番出口」が実写映画化!絶賛上映中! - 公式サイト(ニュースページ・イベント情報):

NEWS|映画『8番出口』社会現象となった“異変”探し無限ループゲーム「8番出口」が実写映画化!絶賛上映中!

NEWS|映画『8番出口』社会現象となった“異変”探し無限ループゲーム「8番出口」が実写映画化!絶賛上映中! - カンヌ国際映画祭 公式ページ(Midnight Screenings『EXIT 8』):

EXIT 8 - Festival de CannesA man trapped in a endless sterile subway passageway sets out to find Exit 8. The rules of his quest are simple: do not ... - 映画.com 作品情報(公開日・キャスト・解説):

8番出口 : 作品情報・キャスト・あらすじ - 映画.com8番出口の作品情報。上映スケジュール、キャスト、あらすじ、映画レビュー、予告動画。2023年にインディーゲームクリエイターのKOTAKE CREATEが個人制作でリリースし、世界的ブームを巻き起こ...

8番出口 : 作品情報・キャスト・あらすじ - 映画.com8番出口の作品情報。上映スケジュール、キャスト、あらすじ、映画レビュー、予告動画。2023年にインディーゲームクリエイターのKOTAKE CREATEが個人制作でリリースし、世界的ブームを巻き起こ... - 公式X(Twitter)アカウント:

https://x.com/exit8_movie - Wikipedia(英語)Exit 8 (film):

Exit 8 (film) - Wikipedia

Exit 8 (film) - Wikipedia

コメント