「怖かった」──でもそれは、驚かされたとか、ホラーだったとか、そういう単純な話じゃない。

『キルケーの魔女』を観終えたあとに残るのは、じわじわと胸の奥に沈んでいく違和感と、

「これ、何が正解だったんだろう?」という答えの出ない問い。

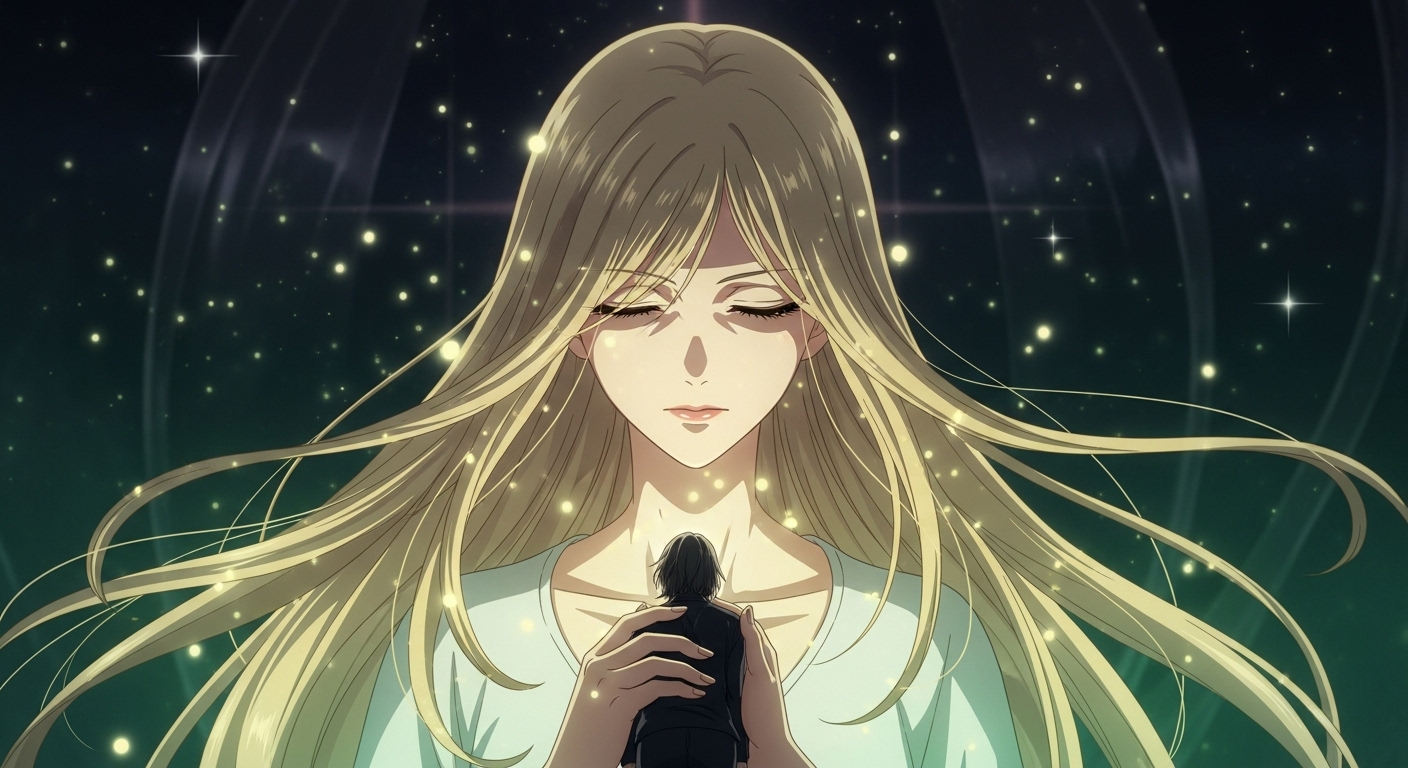

中でも多くの視線を集めているのが、ギギ・アンダルシアという存在だ。

彼女は本当に“魔女”なのか。それとも、そう呼びたくなるほど人の心を揺らす象徴なのか。

この記事では、『キルケーの魔女』が「怖い」と言われる理由を、

演出・構造・キャラクターの配置から丁寧にひも解きながら、

ギギ=魔女説が生まれた背景を考察していく。

観たあとに残ったモヤモヤに、そっと言葉を与える時間になればうれしい。

この記事を読むとわかること

- 『キルケーの魔女』が「怖い」と言われる本当の理由と、その正体

- ホラーではないのに心がざわつく“精神的恐怖”の構造

- ギギ・アンダルシアが「魔女」と呼ばれるようになった背景

- ギギは超常的存在なのか、それとも象徴なのかという考察整理

- 第2部でこの“怖さ”がどのように増幅していくのかの見通し

- 検索されやすい「キルケーの魔女 怖い」「ギギ 魔女 考察」への明確な答え

『キルケーの魔女』が「怖い」と言われる本当の理由

| この章でわかること |

|---|

| ・「怖い」の正体はホラーではなく、心に残り続ける違和感であること ・なぜ観終わったあとに気持ちが落ち着かないのか ・観客自身が“試される側”になる構造とは何か |

ホラーではないのに怖い──正体は“精神的圧迫感”

正直に言うと、『キルケーの魔女』を「怖い」と感じた人の多くは、

びっくりする演出や残酷な描写を期待していたわけじゃないと思う。

それなのに、観終わったあとに残るのは、

なぜか胸の奥がずっとザワザワする感じ。

この怖さ、ホラー映画でいう「キャー!」とは真逆で、

もっと静かで、もっとしつこい。

例えるなら、夜にふと思い出してしまう

「昔、自分がしてしまった選択」を反芻している感覚に近い。

『閃光のハサウェイ』シリーズ自体がそうなんだけど、

恐怖の正体は敵でも兵器でもなくて、

人が“考えた末に選んでしまう行動”なんだよね。

だから派手な音がなくても、逃げ場がなくなる。

安心できる正義も、明確な悪も存在しない構造

この作品がじわじわ怖い理由のひとつが、

「ここに立っていれば安心」という場所がないこと。

誰かが完全に正しくて、

誰かが完全に間違っている、

そういう物語なら、観ている側は気持ちを預けられる。

でも『キルケーの魔女』は、それを徹底的に拒んでくる。

登場人物それぞれに事情があって、

それぞれの選択に「分からなくもない理由」がある。

だからこそ、

「じゃあ、どれが正解なの?」

と聞かれた瞬間、観客は黙るしかなくなる。

この答えを奪われた状態が、

想像以上に人の心を疲れさせる。

疲れる=怖い、なんだと思う。

観る側に判断を委ね続ける物語設計

『キルケーの魔女』は、とにかく説明しない。

気持ちを代弁してくれないし、

「こう思っていいよ」とも言ってくれない。

その代わりに差し出されるのは、

断片的な会話、沈黙、視線、間。

観ているこちらが勝手に意味をつなぎ、

勝手に答えを探してしまう構造になっている。

ここがすごく意地悪で、すごく誠実なところ。

物語が観客を導くんじゃなくて、

観客自身の価値観が引きずり出される。

だから観終わったあと、

「怖かった」という感想の裏に、

「自分の中を見せられた気がする」

という感覚が残る。

この後味の悪さこそが、

『キルケーの魔女』の本質的な怖さなんだと思う。

タイトル『キルケーの魔女』に込められた意味

| この章で整理するポイント |

|---|

| ・「キルケー」という言葉が持つ本来の意味 ・なぜこの物語で“魔女”という表現が選ばれたのか ・力ではなく「影響」で人を変える存在の怖さ |

キルケーとは何者か──神話が示す“魔女”の定義

まず、「キルケー」という名前そのものが、

かなり強いメッセージを持っている。

キルケーはギリシャ神話に登場する魔女で、

剣も持たず、軍隊も率いず、

それでも英雄たちの運命を狂わせてきた存在。

彼女がやったことはとてもシンプルで、

相手の本性を“変えてしまう”ことだった。

重要なのは、キルケーは直接的に人を殺さないという点。

暴力でねじ伏せるわけでもない。

甘い言葉や安心感、受容の態度によって、

相手が自分で自分を変えてしまう。

この構造、どこかで見覚えがないだろうか。

『キルケーの魔女』というタイトルは、

「恐ろしい力を持った存在が出てくる」という予告ではなく、

人は、優しさや理解によっても壊れてしまう

という警告に近い。

直接手を下さず、人を変えてしまう存在

この作品が本当にいやらしい(褒めてる)ところは、

“魔女らしい行為”が何ひとつ分かりやすく描かれない点にある。

呪文もない。

怪しい儀式もない。

それなのに、確実に人の心が揺らいでいく。

キルケーという存在の怖さは、

「あなたを変えます」と宣言しないところ。

むしろ、

「あなたのままでいいよ」

「そう思うのも自然だよ」

と肯定する。

その結果、

相手は自分の中にあった弱さや迷いを、

“選択”として表に出してしまう。

この構造は、

誰かに操られているという感覚がない分、

後戻りができない。

気づいたときには、

もう以前の自分には戻れない場所に立っている。

それって、ちょっと現実にも似ている。

誰かに強制されたわけじゃないのに、

気づけば考え方や行動が変わっていた、

そんな経験を持つ人ほど、

このタイトルの意味にゾッとすると思う。

タイトルが示唆する「暴力ではない恐怖」

『キルケーの魔女』という言葉が示している恐怖は、

爆発や戦闘ではなく、

じわじわと染み込む変化だ。

銃口を突きつけられた恐怖は、

状況が終われば終わる。

でも、

「自分で選んだと思っている選択」が

本当に自分の意思だったのか分からなくなる恐怖は、

ずっと残る。

このタイトルが不穏なのは、

観客に対しても同じ問いを投げかけてくるから。

「あなたは、本当に自分の考えでそれを選んでいる?」

誰かの言葉に救われた経験がある人ほど、

その言葉が自分を縛っている可能性に気づくのは怖い。

でも、この作品はそこから目を逸らさせてくれない。

だから『キルケーの魔女』は、

派手な展開がなくても、

観る人の心に長く居座る。

観終わってから数日経って、

ふとした瞬間に思い出してしまう。

それはもう、

十分すぎるほど“怖い作品”だと思う。

ギギ・アンダルシアは本当に“魔女”なのか

| この章で見えてくること |

|---|

| ・なぜギギが「魔女」と呼ばれるようになったのか ・彼女が特別な力を使っていないように見える理由 ・それでも人の心を動かしてしまう決定的な要素 |

未来を知っているようで、何も語らない少女

ギギ・アンダルシアというキャラクターを見ていて、

多くの人が最初に感じる違和感は、

「この子、何を考えているのか分からない」

という点だと思う。

でも正確に言うと、

分からないというより、

分かりすぎているのに語らない、が近い。

彼女は先の展開を断言しない。

予言もしない。

「こうなるよ」とも言わない。

それなのに、発する言葉はいつも核心を突く。

この距離感が、とても不安定だ。

もし超能力者なら、

「特殊な存在だから」で片づけられる。

でもギギは、あくまで普通の少女の振る舞いを崩さない。

だから観ている側は、

「たまたま鋭いだけ?」

「偶然?」

と自分に言い聞かせながら、

どんどん不安になっていく。

命令しないのに、選択を変えてしまう影響力

ギギが“魔女っぽい”と感じられる最大の理由は、

彼女が誰にも命令しないことだ。

「こうしなさい」

「やるべきだ」

そんな言葉は一切使わない。

むしろ相手の考えを尊重するような言い回しが多い。

それなのに、結果として、

周囲の人間はギギと出会う前と同じ選択ができなくなる。

ここが本当に怖い。

人は強く否定されると反発するけれど、

静かに受け止められると、

自分で考え直してしまう。

ギギはその“隙間”に、自然に入り込む。

だから彼女の影響は、

操られている感覚がない。

むしろ、

「自分で決めた」

という実感だけが残る。

この構造は、

あとから振り返ったときに逃げ場がない。

誰のせいにもできないからこそ、

選択の重さがすべて自分に返ってくる。

ギギ=魔女説が生まれる必然性

では、ギギは本当に“魔女”なのか。

結論から言うと、

能力的な意味では魔女ではない。

でも、象徴としての魔女なら、

これ以上ふさわしい存在はいない。

魔女とは、

人を力で従わせる存在ではなく、

人が自ら進んで変わってしまう存在。

その変化が良いか悪いかは、

最後まで分からない。

ギギも同じだ。

彼女は誰かを救っているようにも見えるし、

同時に追い詰めているようにも見える。

どちらか一方に決めきれない。

だから観客は、

「この子は無垢なのか」

「それとも残酷なのか」

と考え続けてしまう。

その問いに答えが出ないまま物語が進むから、

ギギという存在は、

ずっと心に引っかかり続ける。

“魔女”という言葉が使われたのは、

彼女を断罪するためではなく、

人の心が変わってしまう瞬間の怖さを

一言で示すためだったんじゃないかと思う。

ギギが怖いのは、

何かをしたからじゃない。

何もしないまま、

人の本音を引き出してしまうから。

それが、この物語で最も静かで、

最も逃げられない恐怖だ。

ギギの存在が物語にもたらす“怖さ”の正体

| この章でわかること |

|---|

| ・なぜギギが登場すると空気が変わるのか ・彼女が“何もしない”こと自体が持つ影響力 ・観客が無意識のうちに追い込まれていく構造 |

無垢さと理解力が同時に存在する危うさ

ギギの怖さを語るとき、よく「大人びている」「達観している」

と言われるけれど、実はそれだけでは足りない。

彼女の一番厄介なところは、

無垢さと理解力が同時に存在している点にある。

世の中の矛盾や、人の弱さをちゃんと理解しているのに、

それを裁かないし、正そうともしない。

「そういうものだよね」と受け入れてしまう。

この態度は、一見とても優しい。

でも同時に、

人が必死に保っている「自分は間違っていない」

という足場を、静かに崩していく。

否定されるより、

理解されるほうが人は不安になる。

「このままでいい」と言われた瞬間、

本当にそれでいいのかを考え始めてしまうから。

ギギはそのスイッチを、

無意識のうちに押してしまう存在だ。

登場人物の本音を暴いてしまう視線

ギギが会話に参加すると、

なぜか他のキャラクターたちは

言わなくていいことまで口にしてしまう。

それは彼女が質問攻めにするからではない。

むしろ逆で、

黙って相手を見る時間が長い。

この「見られている感じ」が曲者だ。

責められているわけでも、

期待されているわけでもない。

ただ、

本当の気持ちを見抜かれている気がする。

人は、その状態になると、

つい自分から答えを差し出してしまう。

言い訳や建前ではなく、

心の奥にしまっていた本音を。

ギギはそれを評価しない。

褒めもしないし、否定もしない。

だからこそ、

本音をさらしてしまった側だけが、

取り返しのつかなさを抱えることになる。

観客自身も試される構造になっている理由

この物語が本当に怖いのは、

ギギの影響を受けるのが

登場人物だけじゃないところ。

観ているこちらも、

いつの間にか同じ立場に立たされている。

「この人の選択、分かる気がする」

「自分だったらどうしただろう」

そんなふうに考え始めた瞬間、

観客もまた、

ギギの視線の内側に入ってしまう。

そして気づく。

答えを出せないまま、

誰かの選択を理解してしまった自分に。

ここで突きつけられるのは、

善悪の判断ではなく、

理解してしまうことの重さだ。

「分かる」という感情は、

ときに人を救うけれど、

同時に線を越えさせる。

ギギは、その境界を曖昧にする存在として

物語の中心に立っている。

だからこの作品は、

観終わったあとにスッキリしない。

誰かを断罪することも、

完全に擁護することもできない。

でもその居心地の悪さこそが、

この物語が観客に残そうとしている感覚なんだと思う。

怖いのは、

誰かが間違ったからじゃない。

間違いかどうかを決められなくなった自分自身なんだ。

第2部で増幅する「怖さ」はどこへ向かうのか

| この章で読み解くポイント |

|---|

| ・第2部で「怖さ」が強まると感じられる理由 ・夜間戦闘や暗い画面がもたらす心理的影響 ・物語が観客に残そうとしている最終的な感情 |

夜間戦闘と暗転演出が生む不安定さ

第2部『キルケーの魔女』について語られるとき、

必ず話題に上がるのが「暗さ」だと思う。

画面が暗い、状況が見えにくい、

何が起きているのか一瞬わからない。

でもこれ、単なる映像表現の問題じゃない。

むしろ、かなり意図的。

人は、見えないものに対して

想像で補おうとする。

その想像が、

最悪の可能性に引っ張られたとき、

不安は一気に膨らむ。

夜間戦闘や暗転の多用は、

観客に「状況を把握させない」ための装置。

理解できないまま進む戦いは、

正義も目的も見失わせる。

それはまるで、

現実のニュースを断片的に追っているときの感覚に近い。

全体像が分からないまま、

判断だけを求められるあの感じ。

第2部の怖さは、

視覚的な刺激よりも、

分からない状態に置かれ続けること

そのものにある。

会話と沈黙が支配する心理戦の比重

戦闘が激しくなる一方で、

実はこの物語、

言葉の少ないシーンほど重要になっていく。

説明的なセリフは減り、

代わりに増えるのは沈黙。

目線、間、言いかけてやめた言葉。

この沈黙が、

観客の想像力を無理やり働かせる。

「今、何を考えているんだろう」

「この沈黙は肯定なのか、拒否なのか」

答えは提示されない。

だから観客は、

自分なりの解釈を当てはめるしかない。

ここで面白いのは、

人によって受け取り方がまったく変わる点。

同じシーンを観ても、

救いに見える人もいれば、

絶望に見える人もいる。

この揺らぎこそが、

第2部の“怖さ”を何倍にもしている。

希望を提示しない物語が観客に残すもの

多くの物語は、

どこかで「救い」を用意する。

完全でなくても、

未来への希望を感じさせる出口を作る。

でも『キルケーの魔女』は、

そのサービスをほとんどしてくれない。

「これが正しかった」

「こうすればよかった」

そう言い切れる答えを、

最後まで与えない。

だから観終わったあと、

気持ちは軽くならない。

むしろ少し重たいまま残る。

でも、その重さには意味がある。

この物語が投げかけているのは、

「どう生きるべきか」じゃなく、

「あなたは何を背負って生きるのか」

という問いだから。

ギギという存在、

ハサウェイの選択、

世界の行き詰まり。

それらはすべて、

現実から切り離されたフィクションでありながら、

どこかで自分の人生と重なってしまう。

第2部の怖さは、

観ている間よりも、

観終わったあとに本番を迎える。

ふとした瞬間に思い出して、

答えのない問いが頭に浮かぶ。

それでも目を背けずに考えてしまうのは、

この物語が、

怖さの奥に“誠実さ”を持っているからだと思う。

優しくはないけれど、

嘘はつかない。

その不器用さが、

『キルケーの魔女』という作品を、

忘れられない一本にしている。

この記事のまとめ

- 『キルケーの魔女』が「怖い」と言われる理由は、ホラー演出ではなく精神的に追い込まれる構造にある

- 善悪や正解を提示しない物語が、観客自身の価値観を浮き彫りにする

- 「キルケー=魔女」という言葉は、力ではなく“影響”で人を変えてしまう存在の象徴

- ギギ・アンダルシアは超常的存在ではなく、人の選択を揺さぶる装置として描かれている

- 彼女の無垢さと理解力の同居が、登場人物だけでなく観客も試す

- 第2部の暗さや沈黙は、不安と想像を増幅させるための意図的な演出

- この作品の怖さは、観終わったあとに「答えのない問い」が残り続ける点にある

- だからこそ『キルケーの魔女』は、一度観ると忘れられない物語になる

コメント